Catégorie : 4 – XXe-XXIe siècle

-

L’intelligence artificielle, dieu et esclave

À peine l’IA générative se développe-t-elle, à l’exemple de ChatGPT et de ses consœurs, que les êtres humains lui posent toutes sortes de questions, comme un enfant procède avec ses parents, un étudiant avec ses professeurs, ou un croyant avec ses divinités. Elle apparaît ainsi comme une sorte de dieu, dans le prolongement du remarquable…

-

Les montagnes russes émotionnelles

La quinzaine olympique a été, selon nombre de commentateurs, une parenthèse enchantée au sein d’une période troublée. Après une séquence politique chaotique entamée par la dissolution de l’Assemblée nationale, après les appréhensions diverses en termes d’organisation et de sécurité, le cru 2024 des JO a bénéficié, au-delà de la cérémonie d’ouverture, d’un cadre de carte…

-

Voulons-nous vivre en paix ?

En une époque d’indécision politique où il s’agit d’éviter le pire plutôt que de tendre vers le meilleur, la question me paraît justifiée : voulons-nous vivre en paix ? Avons-nous atteint une sorte de plafond en termes d’adoucissement des mœurs ? Raymond Aron définissait la démocratie comme « l’organisation de la concurrence pacifique en vue de l’exercice du…

-

La centrifugation politique, révélatrice d’une impasse sociétale

Depuis l’implosion des grands partis politiques historiques, concomitante avec l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, la vie politique française ne cesse de se fragmenter et de s’extrémiser, le centre ayant agi successivement comme une troisième voie puis un repoussoir. Le morcellement s’accompagne d’un renouvellement dont l’originalité réside davantage dans les noms des partis/mouvements que dans leurs…

-

« Lutter » contre le réchauffement climatique

L’expression « lutter contre le réchauffement climatique » ne m’avait pas tellement frappé jusqu’à présent. En la lisant dans un article de journal, je me suis demandé pourquoi elle était autant employée, en français comme en anglais (fighting, tackling climate change). Le changement climatique est-il un « ennemi » ? Une menace pour l’humanité, certainement, mais la source de cette…

-

Après la liberté

La question de la liberté a nourri mes réflexions depuis une quinzaine d’années. L’essai paru début 2019 a représenté un jalon important de mes investigations qui ont abouti à l’article sur le choix1 publié en juin dernier. J’ai enfin pu y préciser les interrogations qui persistaient et dégager une cohérence qui a émergé du halo…

-

Le problème de Linda

Dans les années 1980, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mené auprès d’étudiants de grandes universités une expérience qui comprenait la description d’une personne fictive, puis une question relative aux activités de celle-ci : Linda a trente-trois ans, elle est célibataire, ne mâche pas ses mots et est très intelligente. Elle est diplômée en philosophie.…

-

Une expérience non intuitive sur l’intuition

Après L. J. Cohen (1981), G. Gigerenzer (1991) critique les hypothèses normatives de D. Kahneman et A. Tversky qu’il estime « aveugles au contenu ». Il axe son argumentation sur l’interprétation des probabilités1, défendant une position fréquentiste, par opposition au bayésianisme, et il évoque plus spécialement trois biais : l’excès de confiance, l’erreur de conjonction et l’ignorance du…

-

Critique des hypothèses normatives de D. Kahneman et A. Tversky par L. J. Cohen

Dans le dernier instantané, nous avons présenté l’intuition dans une perspective philosophique et dans le cadre du programme de recherche initié par Daniel Kahneman et Amos Tversky sur les heuristiques et biais. Ce programme constitue une approche de l’intuition parmi d’autres en sciences, mais une approche remarquable en ce qu’elle a contribué à démystifier une…

-

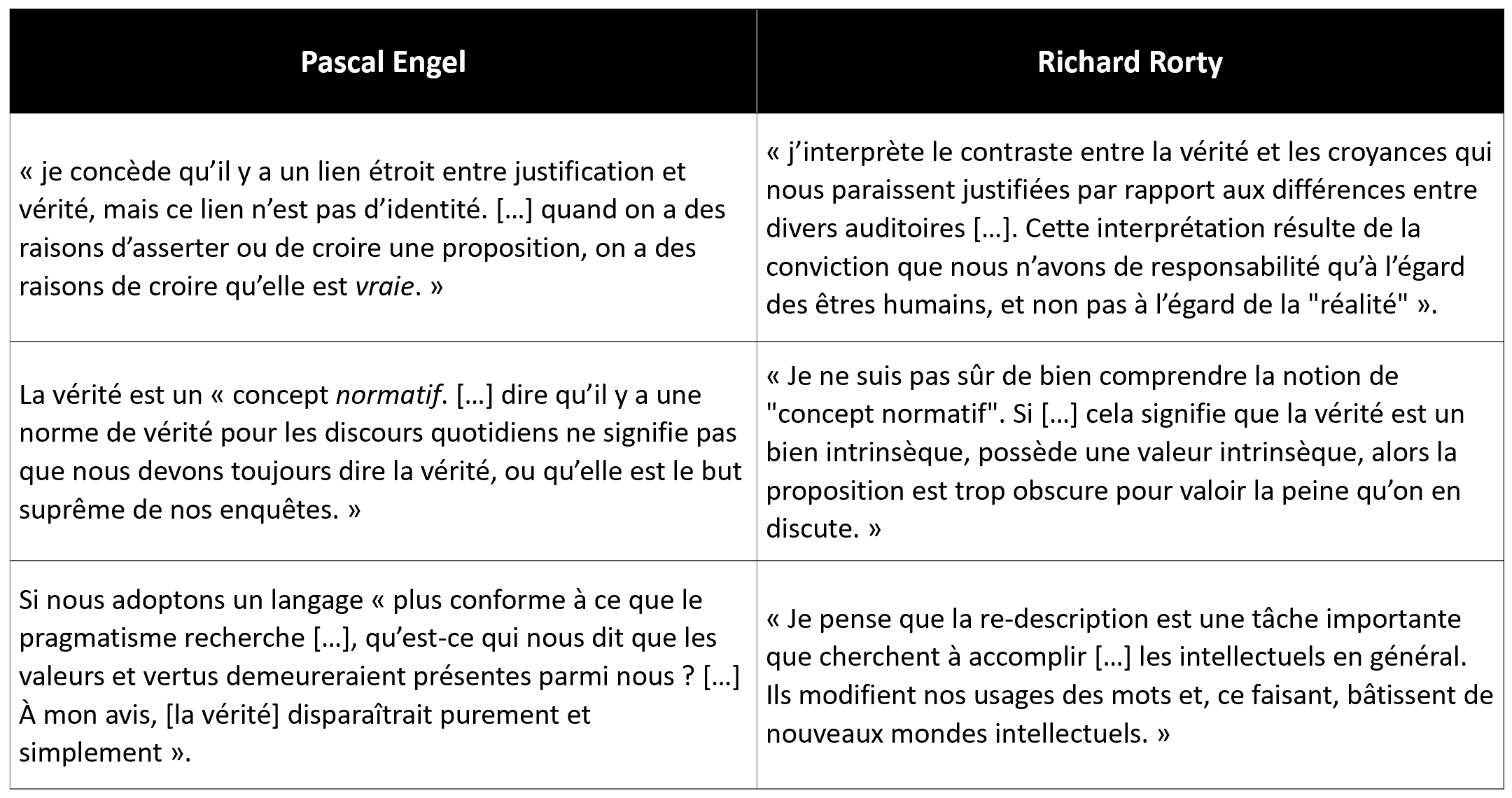

À quoi bon la vérité ? Pascal Engel vs Richard Rorty

Il y a vingt ans, en novembre 2002, s’est tenue à la Sorbonne une rencontre entre Pascal Engel et Richard Rorty où leurs profonds désaccords au sujet de la notion de vérité ont pu être explicités de manière synthétique. Dans cet échange, Pascal Engel défend notamment une conception normative de la vérité qu’il distingue d’une…