-

Réflexions sur le modèle de la cité et sur la critique chez Luc Boltanski

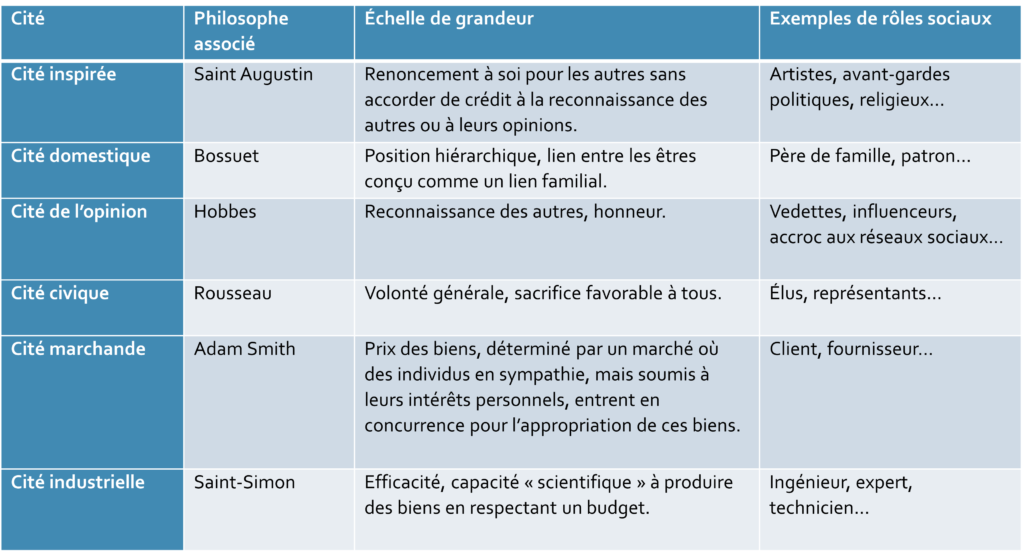

Le sociologue français Luc Boltanski est l’un des principaux représentants de la sociologie pragmatique, un courant comprenant également l’anthropologie de Bruno Latour1. Avec l’économiste Laurent Thévenot, ils ont élaboré dans les années 1980 un « modèle de la cité » qui décrit une société à une période historique donnée dans une perspective politique et morale. Nous allons…

-

Synthèse conceptuelle des modélisations en économie et en sociologie, et plus largement en sciences

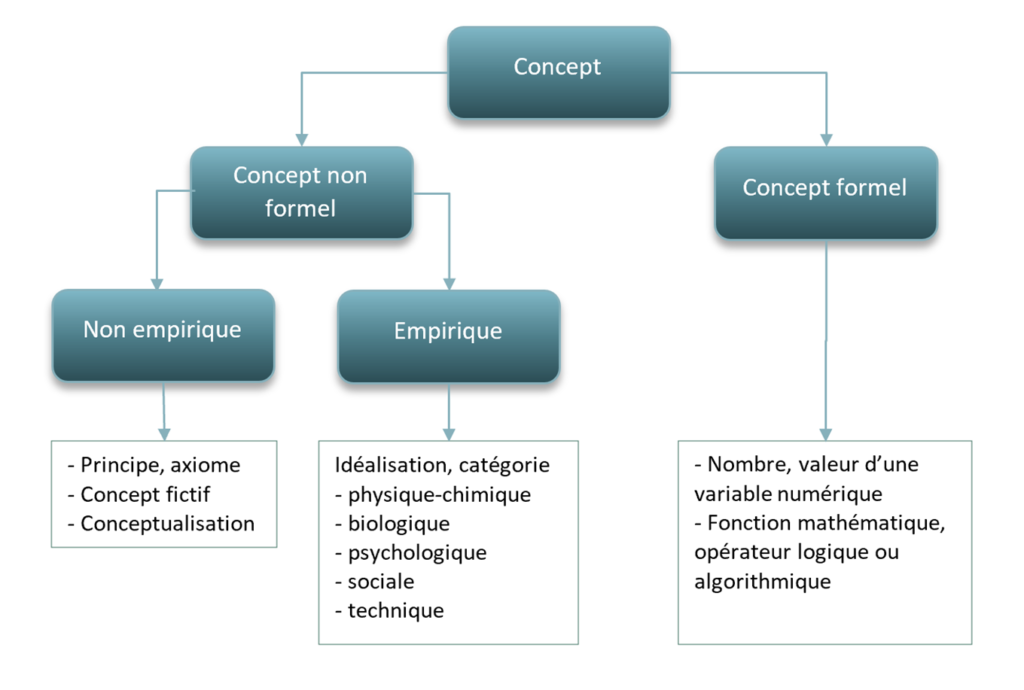

Après avoir étudié les modèles scientifiques dans une perspective historique et plutôt axée sur la physique, intéressons-nous à ceux-ci en économie et en sociologie. Dans cette perspective, il ne s’agit pas tant de proposer une typologie exhaustive des modèles que de dégager un schème de lecture général – une boîte à outils conceptuelle – pour…

-

Bruno Latour : déconstruction lumineuse et construction nébuleuse

Cet article sur Bruno Latour s’inscrit dans le prolongement de celui sur Foucault, mais aussi dans le prolongement du dernier article sur Cartwright et Hacking. En effet, l’approche de Latour s’inspire en partie de celle de Foucault, soulignant les jeux de pouvoir, déconstruisant un certain nombre de concepts, et tranche avec celle d’une philosophe des…

-

Interventions, fictions et techniques chez Nancy Cartwright et Ian Hacking

Dans les épisodes précédents de la réflexion sur les modèles en sciences, nous avons évoqué les modélisations à l’aube du XXe siècle en compagnie de Boltzmann et Duhem, nous avons distingué la conception syntaxique de la conception sémantique des théories, et nous avons fait un détour par le pragmatisme classique de Peirce et de James. Nous…

-

Qu’est-ce que la critique selon Michel Foucault ? Une question d’attitude

En mai 1978, de retour d’un long séjour au Japon, Michel Foucault prononce une conférence devant la Société française de Philosophie. S’il mentionne d’entrée de jeu la problématique « Qu’est-ce que la critique ? », il n’a pourtant pas donné de titre à la conférence car cette question constitue le succédané de « Qu’est-ce que les Lumières ? ». C’eût « été indécent1 »…

-

La méthode pragmatiste de Peirce et James, ses similarités avec celle de Descartes

Dans l’article précédent sur les modèles en sciences, nous avons évoqué la notion de modèle telle qu’elle a été perçue au XXe siècle par les tenants des soi-disant conceptions syntaxique et sémantique des théories. La première conception met l’accent sur le langage et la logique, la seconde sur la logique et les modèles. Elles ont…

-

Le doute cartésien est-il le fondement de la vérité ? Extraits de Descartes et critique de celui-ci par Peirce

L’interview d’Emmanuel Macron publiée dans l’Express du 23/12/2020 a déjà inspiré quantité de gloses, l’existence de celles-ci étayant l’analyse d’une « société du commentaire » et confirmant la prédiction lucide du chef de l’État : « Je ne me fais aucune illusion, on continuera à déconstruire mes discours ». La réflexion critique et constructive que je souhaite ajouter concerne…

-

Discrédit et valorisation des modèles en sciences au cours du XXe siècle

Après avoir évoqué les grands axes sémantiques du concept de modèle à l’aube du XXe siècle, nous allons aborder la période 1900-1980 que l’on peut scinder en deux sous-périodes de quarante ans chacune. Afin d’appréhender, dans un premier temps, pourquoi les modèles scientifiques ont été tenus en suspicion jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, nous commencerons…

-

Le concept de modèle en science à l’aube du XXe siècle, éclairé par Boltzmann et Duhem

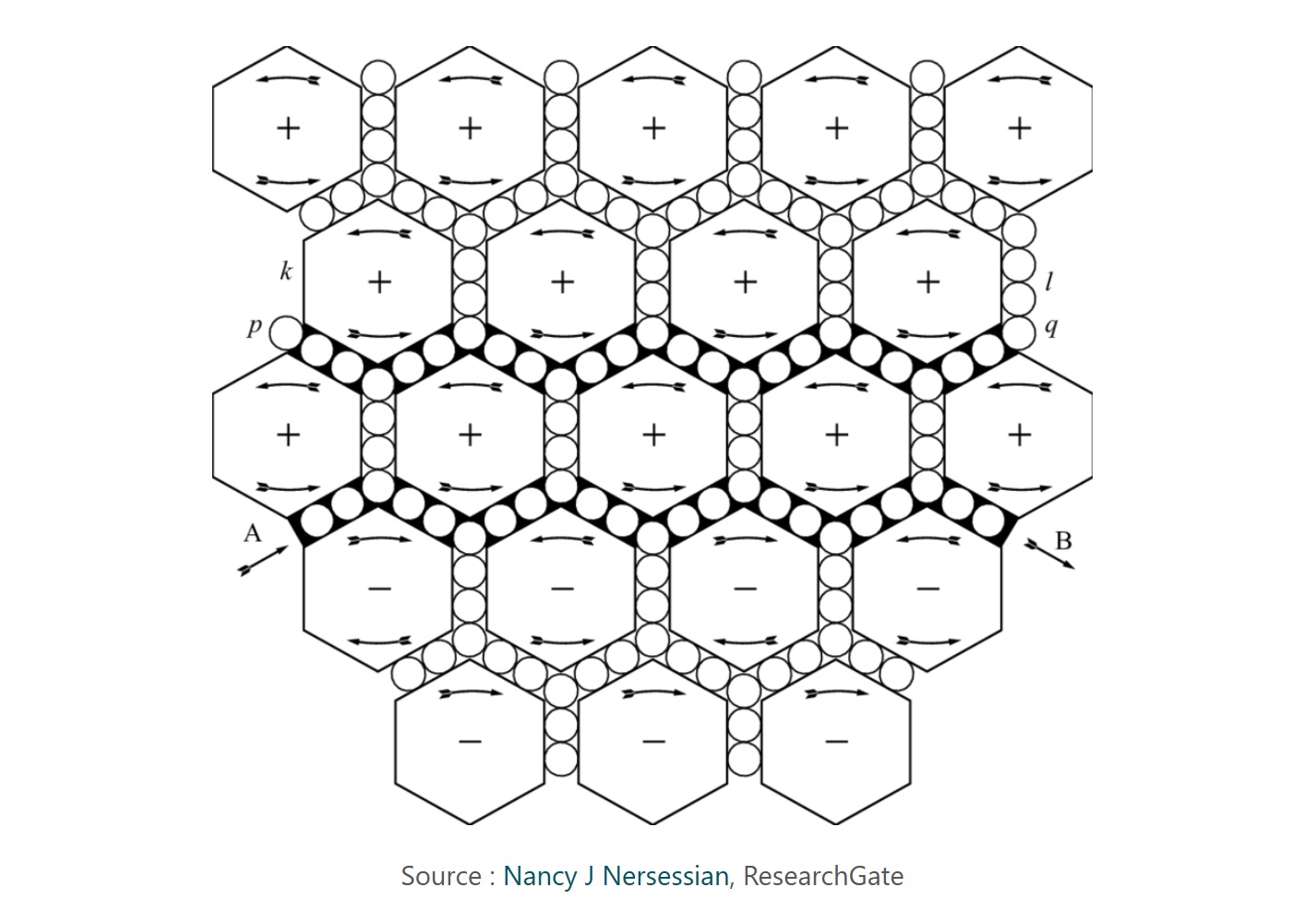

La notion de modèle est centrale dans la conception et la pratique contemporaines des différents domaines d’investigation auxquels le label « science » a été décerné : physique, chimie, biologie, psychologie, économie, sociologie, etc. En tant qu’intermédiaire entre la théorie et l’expérience, elle constitue un pilier de l’idée de scientificité. Parallèlement, elle s’emploie abondamment pour décrire des organisations…

-

Du holisme à l’individualisme méthodologique, un éventail de rationalités

Au cours des réflexions sur la sociologie, nous avons évoqué successivement trois figures majeures de la discipline : Durkheim, Bourdieu et Weber. Nous sommes partis d’approches que l’on peut qualifier de holistes pour aller vers une méthodologie plus individualiste. Si le terme de holisme est régulièrement perçu comme péjoratif et que l’individualisme méthodologique fait également l’objet…