Le concept de raison est intimement associé à l’histoire de la philosophie, notamment aux débats fructueux qui ont accompagné son éclosion. Sa polysémie reflète la diversité des chemins de la connaissance empruntés par les Anciens et les Modernes dont nous allons esquisser quelques grandes lignes.

Comme l’indique le titre de l’article, l’objectif de cet aperçu historique est d’expliciter l’intrication de la science et de l’éthique, dans les raisonnements philosophiques ainsi que dans les conceptualisations modernes qui ont mené à la fondation des sciences sociales.

La raison grecque

Un concept héraclitéen

Selon le philosophe Éric Weil, le mot « raison » est issu du latin ratio « qui désigne à l’origine le calcul pour prendre ensuite le sens de faculté de compter, d’organiser, d’ordonner […]. Une raison est ainsi un argument qui appuie une affirmation en la fondant selon un calcul logique. […] depuis Cicéron, ratio sert également à traduire le terme grec logos1. »

Héraclite d’Éphèse (Ve siècle av. J.-C.) est le premier philosophe « à conférer au terme logos un sens philosophique2 ». À l’époque, le mot détient plusieurs significations et il n’est pas évident de caractériser celles-ci dans la mesure où seuls des fragments de ce qu’a pu dire ou écrire le penseur traverseront les siècles jusqu’à nous. De plus, Héraclite donne une acception particulière au logos, en lien avec ses réflexions3.

On peut cependant dégager trois grandes acceptions du terme : d’abord, la parole ou le discours, par opposition à l’action ; ensuite le calcul et la raison, au sens arithmétique ou géométrique ; enfin la faculté de penser, propre à l’ « âme ». Dans Contre les Savants, le sceptique Sextus Empiricus écrit à propos d’Héraclite que celui-ci « condamne la sensation en affirmant explicitement que les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes s’ils ont des âmes barbares […]. Et il ajoute, que la raison est ce qui juge du vrai, non pas toutefois n’importe quelle sorte de raison, mais celle qui est commune et divine4 ». De plus, « de cette explication qui existe toujours, les hommes demeurent ignorants ».

Tandis qu’Héraclite parvient à définir « chaque chose selon sa nature » et dire « comment elle est », « le reste des hommes échouent à comprendre ce qu’ils font éveillés, tout comme ils oublient ce qu’ils font durant leur sommeil5. » Le logos héraclitéen, en tant que faculté spirituelle permettant d’accéder à une forme de connaissance commune et divine, donne accès ainsi à des vérités, mais celles-ci restent inconscientes pour la plupart des êtres humains qui « vivent comme s’ils possédaient une réflexion particulière6. »

Il convient de préciser que, selon Héraclite, ceux « qui parlent de façon réfléchie doivent nécessairement s’appuyer sur ce qui est commun à tous, tout comme une cité s’appuie sur sa loi, et le fait plus fermement. Car toutes les lois humaines sont nourries par une unique loi divine. Celle-ci domine comme elle l’entend7 ». La raison héraclitéenne concerne ainsi l’ensemble du monde, qu’il s’agisse de la physique ou des affaires humaines, la « logique » n’existant pas encore en tant que telle au Ve siècle. Notons d’ailleurs que la catégorisation héraclitéenne est assez remarquable en ce qu’elle concilie harmonieusement les contraires. Héraclite dit que « la contrariété est avantageuse, que la plus belle harmonie naît des différences et que toutes choses naissent de la discorde8. »

Logos vs. muthos

Aristote rapporte qu’Héraclite, « à des visiteurs étrangers qui, l’ayant trouvé occupé dans ses toilettes, hésitaient à entrer, fit cette remarque : « Ici aussi il y a des dieux9. » » Si le philosophe d’Éphèse conserve une pensée religieuse qui s’universalise, il ne ménage pas ses critiques envers les superstitions, en particulier les sacrifices d’animaux, le culte de Dionysos ou les mystères d’Éleusis.

La tendance à critiquer les cultes et à questionner les religions n’est pas nouvelle. Comme le relève l’historien George Minois dans son Histoire de l’athéisme, au « VIe siècle avant notre ère, Xénophane de Colophon affirme que l’être absolu et éternel est le monde. Sans doute ce monde est-il dieu, mais c’est un dieu immanent, qui ne se distingue en rien de la matière. Xénophane n’a que mépris pour l’anthropomorphisme de la religion populaire et condamne toutes les spéculations sur les dieux : « Aucun homme ne sait et ne saura jamais rien de certain touchant les dieux10. » »

La raison philosophique se développe en Grèce antique sur fond de théories pouvant entrer en concurrence avec les mythes. Platon constitue à ce titre une référence : bien que Socrate, dans La République, respecte depuis son enfance Homère et les grands poètes tragiques, il les critique sans ménagement avant de proposer lui-même de nouveaux mythes, notamment celui d’Er le Pamphlyien. Selon lui, les histoires que Hésiode et Homère ont narrées sont « fictives », il ne faut absolument pas raconter « que les dieux font la guerre aux dieux, qu’ils se tendent des pièges, qu’ils se battent – rien de cela en effet n’est vrai11. »

Le rapport entre raison et religion est donc mouvementé. Mais comment pourrait-il en être autrement dès lors que la philosophie propose une conception du monde différente de celle des mythologies traditionnelles ? Or celles-ci, avant l’avènement de la raison, fondaient largement les entreprises politiques, ainsi que l’illustrent les fameuses épopées homériques.

Un principe de stabilité politique

La discorde entre raison et religion résonne avec la conception héraclitéenne du monde dont les mouvements incessants se fondent sur des oppositions, une guerre permanente, « père de toute chose ». Cependant et de façon paradoxale, les opposés constituent une unité, autrement dit une forme de stabilité qui caractérise à la fois les mathématiques naissantes de l’Antiquité, Pythagore percevant l’unité comme une totalité, mais aussi les morales religieuses et politiques dont un objectif fondamental est l’ordre social, par opposition au chaos primordial.

Dans l’Antiquité, la guerre est régulière ainsi que le rappellent les mythologies ou l’Histoire d’Hérodote. La concurrence commerciale règne également entre les cités-États grecques, concurrence qui dégénère occasionnellement en guerre militaire. Le conflit rythmé entre États n’interdit toutefois pas de concevoir une harmonie naturelle, une unité qui s’établit philosophiquement sur la base de théories spéculatives (mythiques, mathématiques, physiques), théories recourant peu ou pas à l’expérimentation.

Notons que la raison unificatrice, créatrice d’ordre social est de préférence aristocratique, à l’image des philosophes qui ont le loisir de dialoguer et de maîtriser leurs passions. Platon symbolise d’une manière prononcée ce courant de pensée qui, le plus souvent, s’oppose à la démocratie quand il n’élude pas la politique (à l’instar d’Épicure). Ainsi que le souligne le philosophe Nicolas Grimaldi, lorsqu’il « décrit la démocratie, c’est la liberté qui l’en émerveille. Chacun y suit sa fantaisie, n’a d’autre loi que la sienne, et peut prétendre à tout sans être assujetti à rien12. »

Les démocrates, selon Platon, rejettent la modération « en la couvrant d’injures, et ils expulsent la mesure et la discipline dans la dépense », ils proscrivent les « désirs nécessaires » pour « donner libre cours aux plaisirs non nécessaires et inutiles13. » Au contraire, la raison philosophique est « mesurée », « modérée », mais suivant quelle échelle de valeurs ? Une échelle qui n’est pas purement « humaine » mais divine, idéale. Cet antagonisme transparaît notamment dans la déconstruction méthodique des arguments sophistes par Platon.

Platon contre les Sophistes

Prenons l’exemple du Sophiste Protagoras. Celui-ci affirme : « L’homme est mesure de toute chose, de celles qui sont en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas. » Il convient de comprendre qu’ici l’homme mesure grâce à ses sensations. Seul l’apparaître14 existe pour Protagoras tandis que pour Platon, les idées existent et sont premières. Autrement dit, il est possible au sage qui découvre ces idées de connaître la réalité, de capter des vérités aussi bien scientifiques qu’éthiques.

Si Platon argumente en terrain philosophique, terrain qui se fonde dans son cas sur un mélange de mythes et de géométrie, les Sophistes ancrent davantage leurs réflexions dans les domaines politique et historique, étudiant l’histoire des peuples, des territoires et des coutumes, observant la variété des institutions politiques15. Ils s’appuient tout autant que les philosophes sur le logos, mais considéré comme discours et parole, comme art rhétorique jouant un rôle crucial sur le plan politique.

Selon l’historien et philosophe Jean-François Pradeau, « La position majoritaire, sinon commune à la plupart des sophistes, lorsqu’ils prennent position dans le débat dont les termes de loi (nomos) et de nature (phusis) sont en quelque sorte les slogans, est une position réformatrice, qui consiste à rappeler aux Grecs la variété et de ce fait la relativité des législations en vigueur, pour défendre ensuite une initiative des citoyens, au nom d’une aptitude naturelle à devenir eux-mêmes législateurs, au prix d’un enseignement adéquat16. »

Qu’il soit envisagé d’un point de vue philosophique ou d’un point de vue sophiste, le logos contribue à une ambition de stabilité politique, mais une stabilité pouvant être conçue de façon diamétralement opposée : soit philosophiquement par l’usage de facultés intellectuelles permettant aux sages de percevoir un ordre idéal, celui-ci pouvant se fonder sur des axiomes matériels ; soit sophistiquement par l’usage adéquat d’enseignements et de discours permettant à chacun de participer à la vie démocratique.

L’actualité déconcertante de cette fracture théorique me semble liée à la distinction entre l’éthique et la science, distinction inconnue, d’une part, de la raison philosophique antique qui s’efforce de fonder scientifiquement l’ordre social, une science alors spéculative (non empirique) et, d’autre part, de la raison sophistique qui réfute la possibilité d’accéder à la connaissance des choses en soi. Le scepticisme se charge pour sa part de déconstruire pleinement toute forme de dogmatisme, aboutissant à une suspension complète du jugement.

La raison individuelle moderne

Nature, dualismes et monismes

La révolution scientifique du XVIIe siècle permet-elle d’amenuiser les querelles philosophiques ? Dans une certaine mesure, un consensus se forme au sujet du concept de nature, consensus qui prolonge les perspectives philosophiques antiques, celles qui accordent la possibilité au sage de découvrir des vérités éternelles. Mais en premier lieu, qu’est-ce que la nature ?

Les philosophes présocratiques ont pour la plupart écrit un traité s’intitulant « sur la Nature », c’est-à-dire sur le « principe » ou « ce qui se trouve posé par la pensée comme la condition première du mouvement de croissance et de vie17 ». Ce principe pouvait être, suivant les philosophes, l’Illimité, le feu, le nombre, l’intellect ou les atomes.

Aristote a reproché aux Présocratiques, « d’avoir méconnu ou simplement négligé la causalité formelle et finale qui donne tout son sens à la nature18. » Il a quant à lui distingué, d’une part, les êtres naturels comme les êtres humains, les animaux et les plantes, qui détiennent en eux-mêmes le principe de leurs mouvements et, d’autre part, les fabrications artisanales (humaines), les artefacts dont le principe réside en l’être humain, non dans les objets eux-mêmes19. Il a également considéré séparément la physique de la métaphysique, la seconde s’attachant à identifier les causes premières du mouvement.

Pour approfondir : L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC

Au final, pour Aristote, la cause première du mouvement, c’est Dieu. D’une manière moins tranchée que Platon, qui séparait l’intelligible des choses sensibles, Aristote a différencié la métaphysique de la physique. Cette dissociation a rejoint au XIIIe siècle, au sein de la philosophie de Thomas d’Aquin, la théologie chrétienne qui considérait séparément, depuis Augustin, le spirituel du temporel. Parallèlement à ces traditions de pensée dualistes (intelligible/sensible, spirituel/temporel), le stoïcisme et l’épicurisme ont développé chacun un courant moniste qui n’effectue pas ce type de distinction. Le stoïcisme identifie par exemple Dieu, la raison et la nature tandis que l’épicurisme estime que seule la matière existe.

Si au XVIIe siècle des dualismes et des monismes se retrouvent au sein des différentes philosophies, un trait commun oriente la plupart des penseurs modernes, notamment sous l’impulsion de Galilée, Newton ou Descartes : considérer que la nature est régie par une nécessité universelle explicitée au travers des lois scientifiques, et la mécanique newtonienne constitue un paradigme majeur de cette nécessité qui, à partir de Laplace, sera désignée sous le nom de déterminisme.

La raison des génies

Traditionnellement, les philosophies dualistes et les philosophies monistes s’opposent. Néanmoins, sont-elles si différentes l’une de l’autre ? Entre le rationalisme de Descartes et le naturalisme de Hobbes ou celui de Locke, le gouffre est-il si grand ? Bien que le premier fonde ses théories comportementales sur la pensée et que les seconds se basent sur les sensations, chacun formule une explication de l’existence humaine ayant pour causes Dieu et la nature.

Que la raison soit directement une émanation de Dieu et que l’homme puisse, d’une certaine manière, comprendre cela, ou que la raison soit le fruit de processus cognitifs déterminés par la nature, créée ou non par Dieu, dans les deux cas, les philosophes modernes ont l’ambition d’expliquer la raison alors qu’ils n’ont pas connaissance de la complexité du corps humain et plus particulièrement du cerveau, complexité que nous commençons seulement à mieux cerner.

Aussi intelligents que se révèlent les penseurs modernes, ils prolongent l’idéalisme antique consistant à affirmer des vérités à propos de choses qu’ils conçoivent de façon subjective et analogique, qu’ils intuitionnent. Ils élaborent des systèmes explicatifs qui, avec les découvertes réalisées en physique, se focalisent progressivement sur l’être humain et la métaphysique, la physique étant devenue une science expérimentale exprimée dans un langage logico-mathématique.

Les découvertes réalisées en physique nourrissent d’ailleurs un remarquable optimisme chez Descartes : « sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant à la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s’est servi jusques à présent, j’ai cru que je ne pouvais les tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous les hommes. »

Les connaissances en physique ont « fait voir » à Descartes qu’il est possible de connaître aussi distinctement les « forces et les actions » des éléments naturels que les « divers métiers de nos artisans », et qu’en les employant correctement, les êtres humains pourraient se « rendre maîtres et possesseurs de la nature. » Descartes ajoute que les inventions ne seraient pas seulement bénéfiques pour la possibilité de jouir « sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement pour la conservation de la santé20. »

De même que la querelle entre philosophes et sophistes dans l’Antiquité, le Discours de la méthode résonne d’une actualité particulière dans la mesure où, entre le réchauffement climatique et les pandémies, les êtres humains prennent conscience de la difficulté voire de l’impossibilité à maîtriser la nature dans son ensemble. La surestimation des capacités humaines par Descartes, qui se retrouve dans les diverses philosophies modernes, s’inscrit dans la continuité des idéalismes antiques et archaïques.

Ainsi nombre de philosophes, en s’appuyant sur les avancées scientifiques de leur temps, ont formulé des conjectures crédibles mais hors de portée d’expérimentations. Dans l’Antiquité, les rapports mathématiques, l’un et le multiple, constituaient une référence. Avec les découvertes de Galilée et de Newton, la mécanique s’est imposée comme un principe explicatif de base, principe repris notamment par Adam Smith, pionnier d’une économie naturelle et providentielle.

La raison technico-économique

Peu après les premières découvertes scientifiques majeures du XVIIe siècle, les innovations techniques se succèdent avec notamment : dans l’agriculture21, l’introduction de plantes ayant un effet régénérateur et permettant d’éviter la jachère, l’invention du semoir par Jethro Tull, l’amélioration du drainage de surface, l’extension de l’usage des chevaux à la place des bœufs ; dans l’industrie, l’emploi de la coke en sidérurgie, le développement des machines à vapeur, des machines à filer, des métiers à tisser, l’invention du thermomètre ou encore celle du sextant.

Souvent les avancées techniques résultent de la créativité d’un individu, c’est ce qu’observe Adam Smith dans La Richesse des nations tout en invoquant comme facteur premier d’efficacité la division du travail (la réduction du nombre d’opérations à effectuer pour un travail donné) : « il semble que c’est à la division du travail qu’est originairement due l’invention de toutes ces machines propres à abréger et à faciliter le travail. Quand l’attention d’un homme est toute dirigée vers un objet, il est bien plus propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les plus aisées pour l’atteindre22. »

Cependant, Smith note aussi que beaucoup de découvertes « tendant à perfectionner les machines et les outils » sont réalisées par « ceux qu’on nomme savants ou théoriciens, dont la profession est de ne rien faire, mais de tout observer, et qui, par cette raison, se trouvent souvent en état de combiner les forces des choses le plus éloignées et les plus dissemblables23. »

La division du travail favorise non seulement l’augmentation de la production dans le secteur manufacturier, mais aussi celle des connaissances. De façon générale, « elle tend à accroître l’habileté et à épargner du temps. » De plus, elle pourrait contribuer à une forme de cohésion sociale par la dépendance qu’elle suscite : « si nous considérions la variété et la quantité de travaux que suppose chacune » des commodités produites, « nous sentirions que, sans l’aide et le concours de plusieurs milliers de personnes, le plus petit particulier, dans un pays civilisé, ne pourrait être vêtu et meublé […]. »

Toutefois, l’économiste écossais a conscience de ce que les personnes, pour la plupart, ne recherchent pas intentionnellement le bien commun, chacune ayant en vue son « propre bénéfice […] et non celui de la société24 ». C’est parce que tout individu s’efforce d’employer son capital au plus proche de lui et qu’il cherche à maximiser celui-ci qu’il contribue, sans le vouloir, à « rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. […] il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions […]. Tout en ne recherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler25 ».

La théorie d’Adam Smith repose sur une psychologie et sur une sociologie qui peuvent être envisagées de façon systématique, ainsi que le suggère Jean-Daniel Boyer : « l’ambition de Smith était de fonder, sur le modèle des sciences de la Nature, une vaste science humaine, aux contours cohérents, dénommée Philosophie Morale26. » Smith écrit ainsi que le prix naturel « est, pour ainsi dire, le point central vers lequel gravitent continuellement les prix de toutes les marchandises27 ». Et ce prix peut être atteint là où « règne une entière liberté28. » Restreindre les libertés économiques, en particulier limiter la concurrence, contribue au développement d’inégalités29.

Remarquons également le caractère explicitement divin de la main invisible qui exerce une action sur les riches : « Une main invisible semble les forcer [les riches] à concourir à la même distribution des choses nécessaires à la vie qui aurait lieu si la terre eût été donnée en égale portion à chacun de ses habitants […]. La Providence, en partageant, pour ainsi dire, la terre entre un petit nombre d’hommes riches, n’a pas abandonné ceux à qui elle paraît avoir oublié d’assigner un lot, et ils ont leur part de tout ce qu’elle produit30. »

La raison technico-économique qui s’élabore à la fin du XVIIIe siècle, et qui fonde toujours l’économie contemporaine, s’appuie sur une véritable anthropologie, notamment sur un certain nombre d’hypothèses morales structurantes31, que Smith a systématisée. Il n’est bien entendu pas le seul de son époque à valoriser considérablement l’économie. Ainsi que l’écrit l’historien Antoine Lilti dans L’héritage des lumières, ambivalences de la modernité, le « commerce est un maître mot des Lumières : il désigne la sociabilité, mais aussi, de plus en plus, l’économie marchande. La mobilité, la tolérance, l’échange : ces valeurs sont intimement liées, chez la plupart des auteurs, à l’idéal d’une société commerciale. Celle-ci devait assurer la convergence des intérêts privés en vue de la prospérité publique, une paix durable entre les nations, l’extinction des liens personnels de dépendance32. »

Ambivalences de la raison

Défiance technique et raison politique

La raison scientifique, technique et économique de la modernité met en valeur l’individu, sa créativité et sa liberté. Il ne faut toutefois pas réduire la modernité à la promotion d’un individu éclairé, technophile et prospère.

En effet, les évolutions techniques ne sont pas systématiquement perçues comme positives. Adam Smith précise lui-même dans La Richesse des nations que la spécialisation, plus particulièrement dans un petit nombre d’opérations manuelles, entrave le développement de l’intelligence. La personne qui accomplit des tâches répétitives est « totalement hors d’état » de juger des « grandes affaires de son pays », « à moins qu’on n’ait pris quelques peines très particulières pour l’y préparer33 ». L’État, en l’occurrence, en dispensant une éducation minimale comme celle de lire, d’écrire et de compter peut remédier à cet inconvénient qui ne saurait néanmoins remettre en question la division du travail.

Le développement des machines suscite des réserves plus accentuées chez Montesquieu : « Ces machines dont l’objet est d’abréger l’art ne sont pas toujours utiles. Si un ouvrage est à un prix médiocre, et qui convienne également à celui qui l’achète, et à l’ouvrier qui l’a fait ; les machines qui en simplifieraient la manufacture, c’est-à-dire qui diminueraient le nombre des ouvriers, seraient pernicieuses : et, si les moulins à eau n’étaient pas partout établis, je ne les croirais pas aussi utiles qu’on le dit, parce qu’ils ont fait reposer une infinité de bras, qu’ils ont privé bien des gens de l’usage des eaux, et ont fait perdre la fécondité à beaucoup de terres34. »

Rousseau, évidemment, est probablement le penseur qui critique le plus ouvertement et le plus fermement les progrès des sciences et des arts : « L’astronomie est née de la superstition ; l’éloquence, de l’ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge ; la géométrie, de l’avarice ; la physique, d’une vaine curiosité ; toutes, et la morale même, de l’orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices : nous serions moins en doute sur leurs avantages, s’ils la devaient à nos vertus35. »

Malgré cette défiance aiguë envers la civilisation, Rousseau reconnaît à certains penseurs un génie hors du commun : « Il n’a point fallu de maîtres à ceux que la nature destinait à faire des disciples. Les Vérulam [Bacon], les Descartes et les Newton, ces précepteurs du genre humain n’en ont point eu eux-mêmes, et quels guides les eussent conduits jusqu’où leur vaste génie les a portés36 ? »

Ce regard ambivalent porté sur le progrès des connaissances et des techniques se retrouve dans l’essai de conciliation que le philosophe de Genève s’efforce de réaliser avec le Contrat social. Le législateur héroïque37, héritant de ceux de l’Antiquité qui faisaient parler les dieux grâce à la « raison sublime », rédige les lois qui, ratifiées par le peuple, deviennent conformes à la volonté générale. Cette dernière légitime l’existence d’une raison d’État.

Montesquieu, dont l’approche politique, plus pragmatique, est davantage axée sur les possibilités de limiter les abus de pouvoir, associe également intimement loi et raison : « La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine38. »

La raison historique et universelle

Le baron de la Brède entreprend de découvrir L’esprit des lois, autrement dit les déterminants de l’élaboration des lois : « plusieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières ; d’où il se forme un esprit général qui en résulte39. » Ainsi que l’exprime cette liste, les facteurs influençant les législateurs sont divers, et ils s’étendent au-delà des sociétés humaines avec le climat. Les lois elles-mêmes pèsent sur la production de nouvelles lois, illustrant la perspective dynamique de Montesquieu qui s’applique à « éclairer les lois par l’histoire et l’histoire par les lois40 ».

Si celui-ci ne fonde pas la société sur un contrat comme Hobbes, Pufendorf ou ensuite Rousseau, il conçoit des lois de la nature, décrivant « uniquement la constitution de notre être » et un état de nature dans lequel « chacun se sent inférieur ; à peine chacun se sent-il égal ». « Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de guerre commence. » Guerres entre nations et entre particuliers qui « font établir les lois parmi les hommes. »

Les guerres manifestent un comportement parmi d’autres dans les mœurs humaines qui, elles-mêmes, ne sont qu’un facteur parmi d’autres dans l’établissement des lois. Montesquieu s’efforce d’appréhender la multiplicité des facteurs entrant en jeu dans la définition des lois. Ces dernières, « dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses41 ». Or la nature des choses correspond, d’une part, aux lois de la nature ainsi qu’à l’état de nature, d’ordre individuel et, d’autre part, aux caractéristiques propres à chaque type de gouvernement (république, démocratie, monarchie, tyrannie) ou à certaines pratiques comme la religion ou le commerce. On retrouve chez Montesquieu comme chez tant d’autres l’idée d’une nature déterminée qui, dans sa philosophie, induit une certaine détermination historique que Durkheim42 analysera comme les prémices de la sociologie.

Les caractéristiques universelles de l’histoire que dégage Montesquieu se démarquent particulièrement de celles qu’a pu formuler Bossuet, centrées sur le christianisme et l’Europe. À la suite des grandes découvertes et au sein d’une période où les voyages commerciaux s’intensifient, le philosophe envisage le monde dans son ensemble même si ses considérations demeurent majoritairement européennes. À propos de commerce, soulignons la perception positive qu’il en a : « Le commerce guérit des préjugés destructeurs : et c’est presque une règle générale que, partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que, partout il y a du commerce, il y a des mœurs douces43. »

Publié quelques années seulement après De l’esprit des lois, l’Essai sur les mœurs de Voltaire « se construit explicitement sur un rejet de l’histoire chrétienne de Bossuet44. » Si, comme Montesquieu, il ouvre ses investigations vers l’Orient et l’Asie, décentrant l’histoire, il les axe davantage sur les mœurs qui « désignent ce qui, dans les façons de penser et d’agir des individus, change au cours de l’histoire, sur un fonds commun et persistant qui définit la nature humaine45. »

Son histoire européenne « est présentée comme la longue émergence d’un système concurrentiel d’États de forces équivalentes, permettant le progrès du commerce, la progressive civilisation des mœurs et le règne de la loi. L’exclusion de l’histoire ancienne, c’est-à-dire de l’histoire biblique, de l’histoire grecque et de l’histoire romaine, est un point fondamental de cette nouvelle conception de l’histoire européenne46. »

L’histoire voltairienne, d’une façon qui ne surprend personne, se caractérise par une rupture nette avec des traditions de pensée qui relèvent, à des degrés divers, d’une forme de superstition : « Dieu nous a donné un principe de raison universelle, comme il a donné des plumes aux oiseaux et la fourrure aux ours ; et ce principe est si constant qu’il subsiste malgré toutes les passions qui le combattent, malgré les tyrans qui veulent le noyer dans le sang, malgré les imposteurs qui veulent l’anéantir dans la superstition47. »

N’est-il pas surprenant pour un observateur contemporain de constater que Voltaire oppose dans une même envolée lyrique la raison universelle, offerte par Dieu, à la superstition ? Voilà encore une des multiples ambivalences d’une raison moderne qui, portée par un élan scientifique semblable à celui des philosophes antiques, rend compte à la fois de la physique, des techniques, de l’économie, de la politique, du droit, des mœurs et de l’évolution historique du monde.

La raison critique et autonome

Si les lumières de la raison éclairent l’histoire des Modernes, il n’est pas encore l’heure d’une philosophie qui entreverrait la fin de l’histoire. L’optimisme associé aux progrès de la raison est largement contrebalancé, nous l’avons vu concernant les sciences et les arts avec Rousseau. Sur un plan géopolitique, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Raynal, Herder ou Kant critiquent sous différents angles le colonialisme et l’esclavagisme. Ces critiques, plus vives vers la fin du XVIIIe siècle, n’estompent toutefois pas nécessairement une forme de supériorité européenne qui peut demeurer naturelle, chez Montesquieu à partir de ses analyses climatiques48, chez Voltaire par la conception de différences naturelles entre les races49.

Dans l’ensemble, les critiques d’ordre politique restent modérées au XVIIIe siècle : « Les Lumières, en France, ne se sont pas développées à l’écart de la société d’Ancien Régime ou en opposition radicale à celle-ci. Leurs protagonistes étaient profondément insérés dans les institutions culturelles de la monarchie et associés aux pratiques sociales des élites50. » Comment pouvait-il en être autrement dans une société où la richesse constituait un prérequis à l’éducation, à l’accès aux connaissances au travers de livres et au loisir de penser ?

Les Critiques que Kant émet à la fin du siècle, si elles peuvent avoir des répercussions politiques, se situent en amont d’une application sociale légale, elles portent sur la raison en tant que faculté de penser, une faculté qui a tendance à basculer dans l’excès, soit de doute, soit de dogmatisme. Ce dernier est « la marche dogmatique, que suit la raison pure sans avoir fait une critique préalable de son pouvoir propre51. » L’empirisme peut lui-même devenir dogmatique en niant la possibilité de connaître ce qui se situe au-delà de la connaissance intuitive.

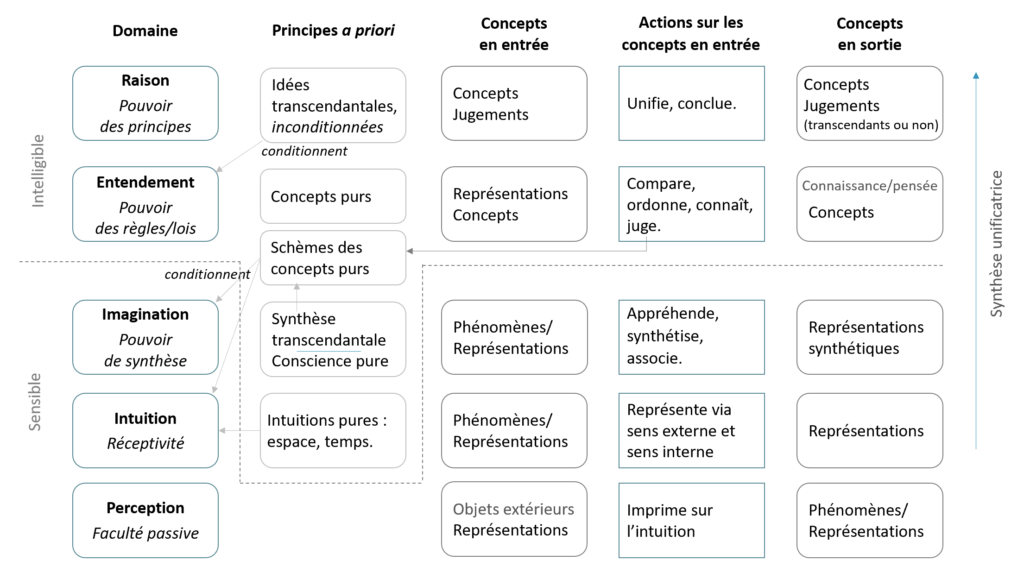

La critique kantienne consiste ainsi d’abord en un essai d’identification des limites de l’entendement humain s’opposant à l’idéalisme empirique anglais. Mais comment comprendre ce qui dépasse l’entendement ? Car c’est en distinguant raison et entendement, en positionnant la raison (pouvoir des principes) au-dessus de l’entendement (pouvoir de connaître), que Kant rend la raison indépendante de l’intuition et de la subjectivité humaine. Indépendante de l’expérience individuelle, la raison n’a plus de comptes à rendre à l’expérience, et en particulier à autrui, elle peut légiférer, définir « la loi morale » qui permet aux êtres humains obéissant à cette loi raisonnable de s’affranchir du déterminisme naturel et de devenir autonomes.

La Critique de la raison pure, loin de destituer la raison, la consacre à nouveau. Elle fonde un idéalisme moderne justifiant simultanément les progrès scientifiques et les progrès moraux, intriquant profondément la science et l’éthique d’une façon différente de celle des naturalistes, de Hume en particulier, qui fondent la raison dans la nature, une nature déterminée52.

Poursuivre la réflexion : La logique d’Emmanuel Kant contre la psychologie de David Hume

Notes

1.↑ Éric WEIL, « RAISON », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 13 mai 2020. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/raison/

2.↑ Michel Blay (dir.), Grand dictionnaire de la philosophie, entrée « logos », Larousse, 2003, p. 638. URL sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1200508p/f640.image.texteImage

3.↑ Introduction de Marie-Geneviève Simon à Héraclite, Fragments, Flammarion, 2004, p. 63.

4.↑ Héraclite, Fragments, Flammarion, 2004, p. 149.

5.↑ Ibid.

6.↑ Ibid., p. 150. Je souligne « particulier » qui s’oppose à « commun ».

7.↑ Ibid., p. 175.

8.↑ Ibid., p. 121.

9.↑ Ibid., p. 193.

10.↑ Georges Minois, Histoire de l’athéisme, Fayard, 1998, p.40.

11.↑ Platon, La République, Flammarion, 2002, 378b, p. 153.

12.↑ Nicolas Grimaldi, Ambiguïtés de la liberté, PUF, 2015.

13.↑ Platon, La République, Flammarion, 2002, 560d-e, p. 429.

14.↑ Selon Didyme l’aveugle, Protagoras « affirmait que, pour les choses qui sont, l’être consiste dans l’apparaître ». Jean-François Pradeau (dir.), Les Sophistes, tome I, Flammarion, 2009, p. 62.

15.↑ Ibid., p. 32-33.

16.↑ Ibid.

17.↑ Jean-Paul Dumont, Les Présocratiques, Gallimard, 1988, p. XIII.

18.↑ Ibid., p. XXI.

19.↑ Aristote, Physique, II, I, 192b.

20.↑ Descartes, Discours de la méthode, p. 99-100. Je souligne.

21.↑ Paul Bairoch, Victoire et déboires I, Histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos jours, Gallimard, 1997, p. 281 sq.

22.↑ Adam Smith, La Richesse des nations I, Flammarion, 1991, p. 76.

23.↑ Ibid., p.77.

24.↑ Adam Smith, La Richesse des nations II, Flammarion, 1991, p. 40.

25.↑ Ibid., p. 42-43.

26.↑ Jean-Daniel Boyer, « Le système d’Adam Smith », Revue des sciences sociales [En ligne], 56 | 2016, mis en ligne le 10 juillet 2018, consulté le 16 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/revss/426 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revss.426

27.↑ Adam Smith, La Richesse des nations I, Flammarion, 1991, p. 128.

28.↑ Ibid., p. 133.

29.↑ Ibid., p. 195.

30.↑ Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, Guillaumin et Cie, 1860, p. 212.

31.↑ Pour un aperçu plus étendu de ces hypothèses morales, voir Jean-Daniel Boyer, op. cit.

32.↑ Antoine Lilti, L’héritage des lumières, ambivalences de la modernité, Seuil/Gallimard, 2019.

33.↑ Adam Smith, La Richesse des nations II, Flammarion, 1991, p. 406.

34.↑ Montesquieu, L’esprit des lois II, Flammarion, 1979, Livre XXIII, chapitre XV.

35.↑ Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, UQAC, 2002.

36.↑ Ibid.

37.↑ Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Marc Michel Rey, 1762 (orthographe rectifiée) : « Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l’État. […] Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa constitution ; c’est une fonction particulière et supérieure qui n’a rien de commun avec l’empire humain. »

38.↑ Montesquieu, De l’esprit des lois (deux tomes), Flammarion, 1979, Livre I, chapitre III.

39.↑ Ibid., livre XIX, chapitre IV.

40.↑ Ibid., Livre XXXI, chapitre II.

41.↑ Ibid., Livre I, chapitre I.

42.↑ Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1966, p. 28 : « [Montesquieu] n’a pas toujours correctement interprété l’histoire, et il est facile de le convaincre d’erreur ; mais personne auparavant ne s’était avancé aussi loin dans la voie qui a conduit ses successeurs à la vraie science sociale ; personne n’avait discerné aussi clairement les conditions nécessaires à l’établissement de cette science. »

43.↑ Montesquieu, op. cit., Livre XX, chapitre I.

44.↑ Antoine Lilti, op. cit.

45.↑ Ibid.

46.↑ Ibid.

47.↑ Essai sur les mœurs/Introduction. (2016, mai 3). Wikisource. Page consultée le 11:34, mai 3, 2016 à partir de //fr.wikisource.org/w/index.php?title=Essai_sur_les_m%C5%93urs/Introduction&oldid=5849258. Le mot superstition ne figure pas moins de 35 fois dans l’introduction de l’Essai sur les mœurs…

48.↑ Montesquieu, op. cit., Livre XV, chapitre V : « Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre, que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. » Et au chapitre VII : « Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, et affaiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : l’esclavage y choque donc moins la raison ; […] comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique, dans certains pays, il soit fondé sur une raison naturelle ; et il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons naturelles mêmes les rejettent, comme les pays d’Europe où il a été si heureusement aboli. »

49.↑ Voltaire, Essai sur les mœurs, UQAC, 2011 : « La membrane muqueuse des nègres, reconnue noire, et qui est la cause de leur couleur, est une preuve manifeste qu’il y a dans chaque espèce d’hommes, comme dans les plantes, un principe qui les différencie. La nature a subordonné à ce principe ces différents degrés de génie et ces caractères des nations qu’on voit si rarement changer. C’est par là que les nègres sont les esclaves des autres hommes. On les achète sur les côtes d’Afrique comme des bêtes ». Cet extrait est bien entendu à mettre en parallèle avec la fameuse dénonciation de l’esclavage dans Candide.

50.↑ Antoine Lilti, op. cit.

51.↑ Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Alcan, 1905, p. 32.

52.↑ David Hume, Enquête sur les principes de la morale, Paris, Flammarion, 1991, p. 74 : « nous nous attacherons à suivre une méthode très simple : […] nous examinerons la totalité des habitudes, facultés, sentiments, qui, s’ils sont attribués à une personne, impliquent soit l’éloge, soit le blâme, et peuvent figurer dans tout panégyrique ou dans toute critique de son caractère et de ses mœurs. La vive sensibilité qui, sur ce chapitre, est si universellement répandue dans l’humanité, donne au philosophe une assurance suffisante qu’il ne pourra jamais se tromper considérablement en en établissant le catalogue, ne jamais courir aucun danger d’y placer à tort les objets qu’il contemple […]. » Je souligne. David Hume, Traité de la nature humaine II, Paris, Flammarion, 1991, p. 63 : « Quelques objets, par la structure originale de nos organes, produisent immédiatement une sensation agréable et sont, pour cette raison, dénommés des « BIENS » ; tandis que d’autres, à cause de leur sensation immédiatement désagréable, reçoivent l’appellation de « MAUX ». »