Mode : approfondi

-

La logique d’Emmanuel Kant contre la psychologie de David Hume

Les philosophies de David Hume et d’Emmanuel Kant récapitulent par bien des aspects les Lumières, notamment parce qu’elles ont été conçues dans un esprit de systématisation des connaissances. Elles synthétisent entre autres l’antagonisme entre les conceptions monistes et les conceptions dualistes. Étant donné leur ampleur, il ne saurait être question de développer exhaustivement leurs facettes…

-

Le biais de confirmation, au cœur d’un réseau de biais

Parmi la liste étoffée des biais cognitifs, qui ne cesse de s’allonger au gré des recherches en psychologie, figure le biais de confirmation dont on trouve déjà les prémices chez Thucydide : « on jugeait plutôt sur d’aveugles désirs que sur les données exactes d’une saine prévoyance. Tels sont les hommes : quand ils désirent…

-

La philosophie technico-naturelle et critique de Francis Bacon

Après nous être intéressés au tournant technico-moral des philosophies hellénistiques, enjambons mille cinq cents ans pour nous pencher sur l’approche épistémologique de Francis Bacon, penseur emblématique de l’entrée dans l’époque moderne. Davantage que dans les articles précédents, nous laisserons autant que possible de côté les aspects religieux et métaphysiques pour nous focaliser sur les éléments…

-

Philosopher pour se transformer : le tournant technico-moral du cynisme, de l’épicurisme et du stoïcisme

Durant la seconde moitié du XXe siècle, les travaux de Pierre Hadot et de Michel Foucault ont valorisé les aspects pratiques des philosophies antiques à partir de Socrate. Le premier s’est intéressé de manière générale à la philosophie comme mode de vie ou art de vivre, et plus spécialement aux exercices spirituels qui accompagnent une…

-

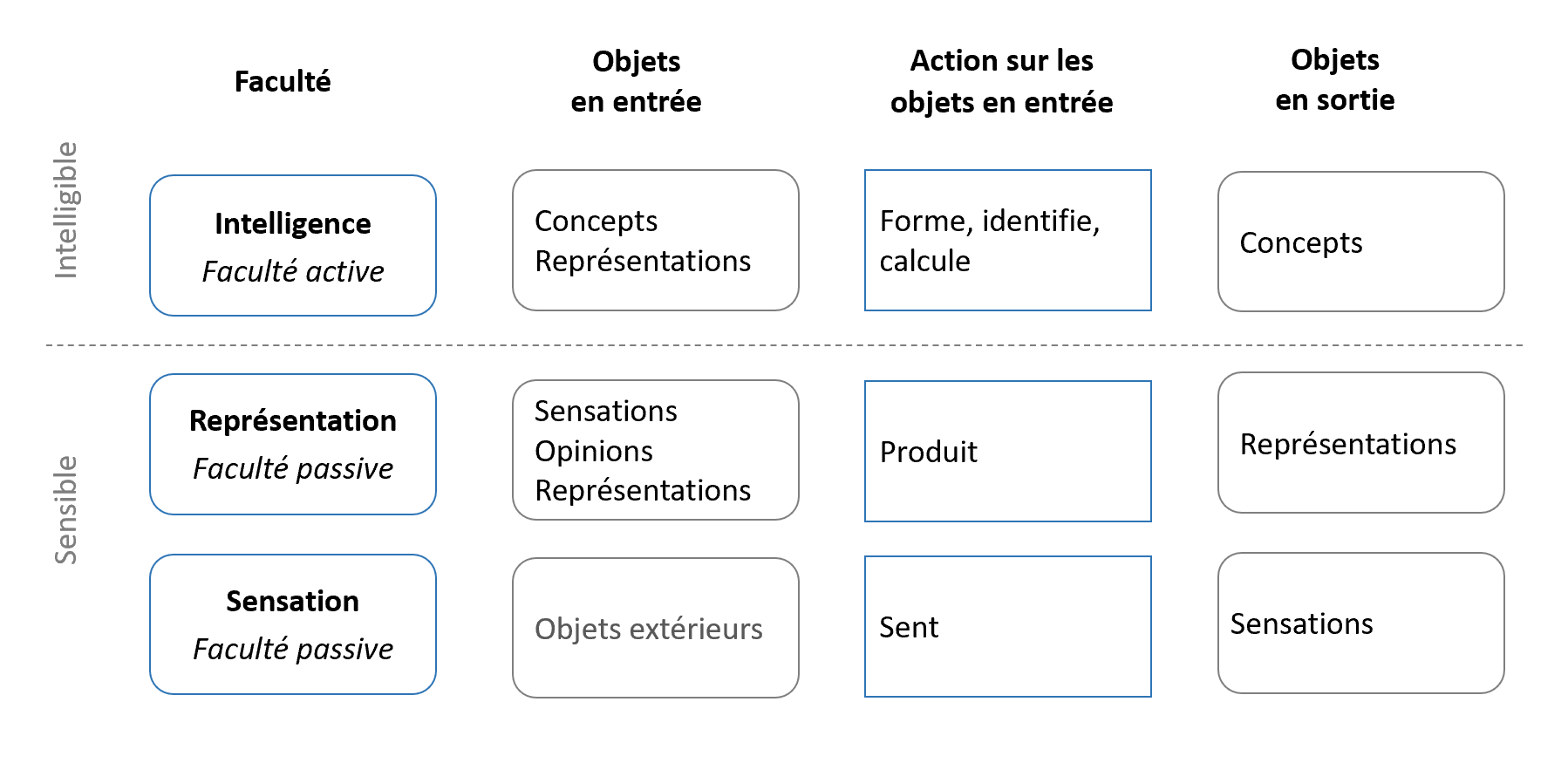

La représentation selon Aristote : entre sensation et réflexion

Dans son traité De l’âme, Aristote attribue à celle-ci cinq facultés ou fonctions : nutrition, sensation, représentation, réflexion et motricité. Pour la première fois dans l’histoire de la philosophie, la représentation (phantasia), ou imagination, « est reconnue et étudiée dans sa nature et dans sa fonction1. » Considérée comme une passion, elle n’est pas la sensation parce qu’elle…

-

« Ce qui dépend de nous » : les conceptualisations d’Aristote, de Chrysippe et d’Épictète

Dans l’instantané précédent, nous avons vu que les discussions au sujet du caractère volontaire ou non des actions humaines apparaissent dans un contexte de sécularisation judiciaire. Aristote n’emploie pas alors précisément le terme de volonté, il a recours à quatre notions non unifiées conceptuellement1 : ‘ce qui dépend de nous’ (eph hêmin) ou ce qui est…

-

Désespoir, attitude critique et aliénation dans le scepticisme antique

Contrairement à Descartes qui, en préambule de ses investigations philosophiques, doute délibérément de ce qu’il a appris et du monde extérieur, le sceptique antique aboutit à la suspension du jugement après avoir longuement cherché la vérité comme moyen d’atteindre la tranquillité (ataraxie). Les réflexions du second consistent, selon Sextus Empiricus, à « mettre face à…

-

Observations et théories selon Pierre Duhem

Selon Pierre Duhem, toute expérience physique comporte deux parties : l’observation de certains faits, qui requiert seulement de l’attention ; l’interprétation des faits observés, qui exige de connaître et de savoir appliquer les théories admises. […]

-

Genèse de la cité et du politique selon Protagoras

Le mythe de la genèse de la cité, attribué par Platon à Protagoras, distingue deux stades de développement de l’humanité, selon Jager pour « insister sur l’importance et la nécessité d’une éducation supérieure semblable à celle proposée par ses congénères1 ». Le premier est celui d’une technique sans politique, après que les hommes ont reçu le don…

-

Le changement, un concept naturel en Grèce ancienne ?

Dans ce dernier article de L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC, nous allons nous pencher de manière plus approfondie sur le concept de changement. Aristote l’envisage comme une catégorie synthétique comprenant les mouvements, les transformations physico-chimiques, les évolutions géologiques et biologiques, ainsi que les transformations politiques et morales. Plusieurs aspects,…