Durant la seconde moitié du XXe siècle, les travaux de Pierre Hadot et de Michel Foucault ont valorisé les aspects pratiques des philosophies antiques à partir de Socrate. Le premier s’est intéressé de manière générale à la philosophie comme mode de vie ou art de vivre, et plus spécialement aux exercices spirituels qui accompagnent une transformation personnelle. Le second s’est penché sur la notion de « souci de soi1 », qu’il distinguait de la maxime delphique « connais-toi toi-même » et associait à l’attitude socratique. De même que son confrère du Collège de France, il a analysé les pratiques philosophiques permettant aux individus de progresser moralement. Les deux auteurs ont fourni des éclairages à la fois stimulants et sources de questionnements complémentaires, notamment pour les motifs suivants : M. Foucault s’est concentré sur la notion de « soi », délicate à appréhender dans le contexte antique ; il a nié une valorisation du futur par le stoïcisme impérial ; P. Hadot a, pour sa part, mis en avant une continuité dans la pratique d’exercices spirituels2 par les philosophes depuis la fin du Ve AEC siècle jusqu’au IIIe siècle de notre ère, au détriment des discontinuités ; et il a estimé que la « vraie philosophie est […], dans l’Antiquité, exercice spirituel3 » – dans ce cas, quid du corps ?

Afin de dégager une vue synoptique de la philosophie antique en tant que moyen de se transformer, nous nous interrogerons d’abord sur le concept de « soi », ainsi que sur celui de « pratique » en l’articulant avec les notions de « théorie » et de « technique ». À cet effet, nous invoquerons une fois de plus les incontournables Socrate, Platon et Aristote. Puis, nous présenterons ce que l’on peut qualifier de tournant technico-moral opéré par le cynisme, l’épicurisme et le stoïcisme, et nous spécifierons le but commun à ces trois philosophies : vivre en conformité avec la nature. Ensuite, nous examinerons plus en détail la philosophie pratique d’Épictète, envisagée comme art de vivre et de mourir. Nous préciserons, à l’intérieur de celle-ci, la signification de l’expression ‘ce qui dépend de nous’ et les types d’exercices que l’aspirant philosophe doit mettre en œuvre, ce qui nous amènera à souligner l’idée d’une projection vers le bonheur et la liberté. Enfin, pour conclure, nous nous interrogerons sur l’actualité de la question ‘philosopher pour se transformer’.

Souci de soi et bonheur

Souci de soi, connaissances et mode de vie

Lorsque Socrate entreprend d’instruire Alcibiade qui prétend aux plus hautes responsabilités politiques4, ou qu’il s’adresse à ses juges lors de son procès, il recommande de se soucier de « l’amélioration de son âme » plutôt que de l’augmentation des richesses, de la réputation et de l’honneur. Se soucier de son âme revient à s’occuper de soi car le soi grec, de Socrate à Aristote, correspond à l’âme, siège de la raison et de la connaissance. L’âme, éternelle en tout ou partie5, survit indéfiniment au corps et, selon le maître de Platon, aspire à s’en séparer au point que philosopher, c’est « s’exercer à mourir6 ». Le soi socratique s’avère sensiblement différent du soi contemporain localisé dans les neurones du cerveau et au sujet duquel les sciences n’avancent pas d’hypothèse concernant une éventuelle immortalité. Il apparaît psychologique, en tant qu’il est relatif à l’âme, et éthique en tant qu’il concerne une progression personnelle vers des vertus et vers des finalités morales.

Après avoir affirmé à ses juges qu’il faut se préoccuper de l’amélioration de son âme, Socrate ajoute : « Et si, parmi vous, il en est un pour contester cette affirmation et pour prétendre qu’il se soucie de l’amélioration de son âme, je ne vais ni partir ni le laisser partir ; bien au contraire je vais lui poser des questions, je vais le soumettre à examen et je vais chercher à montrer qu’il a tort et, s’il ne me semble pas posséder la vertu, alors qu’il le prétend, je lui dirai qu’il devrait avoir honte d’attribuer la valeur la plus haute à ce qui en a le moins et de donner moins d’importance à ce qui en a plus7. » Ce passage peut surprendre car il met en évidence que Socrate possède certaines connaissances, alors même que celui-ci soutient dans le même dialogue qu’il ne sait rien8. Non seulement Socrate assure qu’il faut prendre soin de son âme, mais il se dit prêt à interroger quiconque ne serait pas d’accord avec lui, jusqu’à ce que le contradicteur admette ses torts voire, si celui-ci semble dénué de vertu, jusqu’à lui signifier la honte qu’il devrait ressentir.

Le scepticisme de Socrate concerne la science des physiciens9. Sur les plans psychologique et éthique, s’il déplore à l’issue de plusieurs dialogues platoniciens ne pas avoir abouti à un savoir suffisant10, c’est au sujet des concepts les plus synthétiques que l’on puisse se figurer (la vertu en général, la sagesse, l’amitié, etc.). Toutefois, il n’en est pas ignorant pour autant : il n’a pas encore atteint, grâce à l’interrogation de son ou ses interlocuteurs, une définition satisfaisante. En effet, la réponse à une question donnée (qu’est-ce que cette vertu/valeur ?) n’est exposée que dans certains dialogues : par exemple, une caractérisation du bien est établie au terme du Philèbe, non dans La République qui s’en tient à sa contemplation mais fournit par ailleurs une définition de la justice au travers de la structuration de la cité et surtout de l’âme11. La justice humaine reflète extérieurement ou socialement l’ordre harmonieux des trois parties de l’âme (raison, cœur, désir), impulsé par la partie rationnelle. Seule la vertu en général, synthèse de la justice, de la sagesse, du courage et de la tempérance, semble échapper à une définition explicite. Toutefois, l’âme se dégage comme l’élément unificateur des différentes vertus 12.

Améliorer son âme, notamment dans le but d’accéder à la sagesse et de contempler des vérités morales, requiert en réalité l’assimilation d’un grand nombre de connaissances. C’est ce que prouvent les multiples dialogues platoniciens ainsi que la somme aristotélicienne, qui ont abordé une bonne partie des savoirs de leur époque et ont amplement contribué à leur extension. Comment le savoir s’acquiert-il concrètement ? Au travers d’études qui reproduisent, dans une large mesure, la méthode socratique : la dialectique. Cette dernière consiste en une succession de questions-réponses, qui s’appuie sur des procédés logiques, qui contribue à la découverte de vérités et qui se pratique au sein d’écoles telles que l’Académie de Platon et le Lycée d’Aristote. Ces institutions forment à la philosophie comme à la politique : au début du IVe siècle, leurs élèves apprennent « non seulement à gouverner, mais à se gouverner eux-mêmes, puisque la formation philosophique, c’est-à-dire l’exercice de la sagesse, est destinée à réaliser pleinement [un mode de vie axé sur la recherche et la contemplation] grâce à l’assimilation intellectuelle et spirituelle des principes de pensée et de vie qui y sont impliqués13. »

Appartenir à une école et épouser le mode de vie qu’elle professe constitue la voie normale pour prendre soin de son âme. Il ne s’agit pas simplement d’adopter un cadre théorique mais de suivre un enseignement exigeant, de lui dédier un temps considérable et donc de disposer de suffisamment de loisir. Après s’être imprégné des principes et des méthodes de réflexion, l’élève peut les mettre en pratique au quotidien et, plus généralement, dans la totalité de son existence, progressant de la sorte vers le stade ultime de la sagesse.

Un bonheur contemplatif conditionné socialement

Selon Platon et Aristote, le sage se livre à une contemplation ou méditation qui lui offre en retour le plus grand bonheur possible. La méditation, selon le second, ne saurait être passive « car le bonheur est action14 ». De plus, « la vie active n’est pas nécessairement en relation avec autrui comme le pensent certains », elle réside davantage dans « les considérations et les spéculations autonomes et qui se prennent elles-mêmes pour objets15 ».

Au bien supérieur qu’est la politique, associée à l’indépendance des cités entre elles, à un idéal autarcique, Aristote fait correspondre un bonheur individuel suprême contemplatif : « il n’est pas nécessaire que les cités repliées sur elles-mêmes et ayant choisi ce genre de vie soient inactives, car on peut y rencontrer une activité aussi, entre leurs parties, car nombreuses sont les relations communes que les parties d’une cité ont entre elles. Et c’est la même chose pour tout homme individuel quel qu’il soit, car autrement le dieu et l’univers entier pourraient difficilement être parfaits, eux qui n’accomplissent pas d’actions tournées vers l’extérieur en plus de celles se rapportant à eux-mêmes16. » L’analogie cité-âme de Platon dans La République se retrouve chez Aristote qui valorise davantage que son maître l’autosuffisance du sage.

Aristote définit trois sortes de bonheur17 : le plaisir (vie selon le corps), la politique (vie selon la rhétorique et l’honneur et la méditation (vie selon la raison) qui traduit la vertu suprême, l’intelligence. Cette dernière est « la seule activité à laquelle on tienne pour elle-même. On n’en tire en effet rien, hors le bénéfice de méditer, tandis que des activités liées à l’action, nous tirons avantage, tantôt plus, tantôt moins, en dehors de l’action18. » Placée au-dessus de tout le reste par Aristote, elle demeure néanmoins dépendante des conditions matérielles d’existence19, et donc de la politique qui, de ce fait, conserve son importance. L’autosuffisance, telle que l’entend Aristote, « n’appartient pas à une personne seule, qui vivrait une existence solitaire. Au contraire, elle implique parents, enfants, épouse et globalement les amis et concitoyens, dès lors que l’homme est naturellement un être destiné à la cité20. »

La cité, notamment au travers de ses lois21, participe activement à l’éducation22 (paideia) des hommes libres et à leur bonheur, ce dernier constituant l’objectif premier de la politique23. Les lois font autorité car, au-delà de leur pouvoir coercitif, elles sont « une raison dictée par une certaine sagacité et une certaine intelligence24 », raison qui se superpose à l’inclination naturelle qu’ont les enfants d’obéir à leurs parents.

Théorie, pratique et technique

Il semble se dessiner un cercle vertueux entre la cité et ses philosophes : la première favorise chez les seconds le développement de vertus, en particulier celle suprême d’intelligence qui permet d’accéder à la contemplation désintéressée, source la plus élevée de bonheur. En retour, les hommes cultivés participent à la vie politique et à l’élaboration de lois bonnes grâce à l’exercice des vertus qu’ils ont acquises – via l’apprentissage pour les vertus intellectuelles (sagesse, compréhension, sagacité), via l’habitude pour les vertus morales (justice, courage, tempérance)25.

Si tel est le cercle vertueux platonicien, Aristote conçoit quant à lui une trajectoire davantage à sens unique vers la méditation : la cité favorise le bien politico-moral qui, à son tour, contribue au bonheur contemplatif qui est sa propre fin et qui se suffit à lui-même. En effet, malgré la nécessité d’un certain confort extérieur, « il ne faut pas croire que beaucoup de choses et de grandes ressources vont être nécessaires pour atteindre au bonheur […] ; on n’en a pas en effet besoin à l’excès pour atteindre l’autosuffisance, ni pour avoir du jugement, ni pour passer à l’action, et l’on peut, même sans l’empire de la terre et de la mer, exécuter tout ce qui est beau, car des ressources mesurées peuvent permettre à quelqu’un d’agir vertueusement26. »

Ajoutons que le Stagirite se trouve en désaccord avec Socrate selon lequel la connaissance du bien suffit à l’accomplir27 : si l’intelligence du sage lui permet de saisir les principes éthiques28 – contrairement à la science moderne –, elle ne garantit pas que les déductions s’appuyant sur ceux-ci seront mises en œuvre. Le sage, par l’exercice de ses vertus, peut se rendre utile socialement, notamment en ayant une famille et des amis, mais rien ne semble l’y obliger au-delà des contraintes naturelles d’existence, aussi importantes puissent-elles être dans certaines circonstances, notamment en raison de revirements de fortune. Le bonheur de la sagesse est, répétons-le, autosuffisant, à la manière des cités grecques et de leurs divinités, au point que pour les sages, « il n’y a pas de loi, car ils sont eux-mêmes une loi29. »

Globalement, Aristote différentie la théorie de la pratique (éthique), les vertus intellectuelles des vertus morales, mais aussi la sagesse, qui vise une contemplation désintéressée, de la sagacité (ou prudence) dont les fins sont éthiques, relatives à l’action et à l’expérience, notamment parce que les vertus sont tirées d’actes préalables : « c’est en bâtissant qu’on devient bâtisseur30 ». La science peut être apprise telle une formule mathématique, non la vertu qui est cultivée au travers d’habitudes, d’actions répétées dès le plus jeune âge pour devenir un bon citoyen. Les actes traduisent les vertus : « si nous louons le juste, le courageux ou, globalement, l’homme bon et sa vertu, c’est en raison de leurs actes et de leurs œuvres31. » L’homme bon est « en parfait accord avec lui-même ; autrement dit les mêmes aspirations se retrouvent en chaque partie de son âme32. » Inversement, les personnes viles sont en conflit avec elles-mêmes, « leurs appétits vont dans un sens et leurs souhaits dans un autre sens33 ».

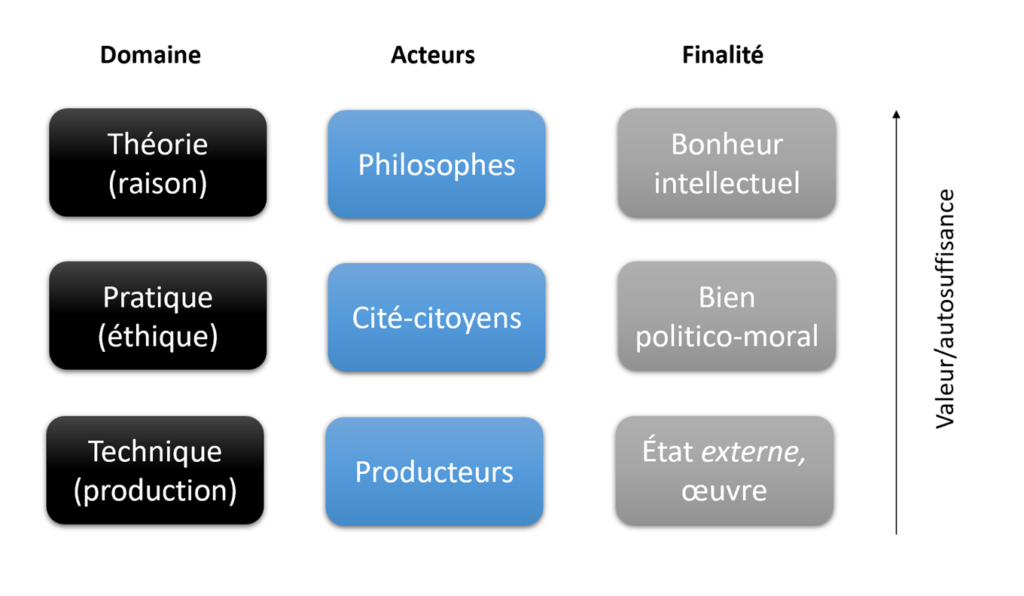

De même que la théorie est préférable à la pratique, la pratique est supérieure à la technique (ou art) : celle-ci ne peut être poursuivie pour elle-même puisque les diverses finalités techniques sont externes aux producteurs, à l’instar de la santé du patient, externe au médecin. Aristote établit une hiérarchie de valeur entre les différentes fins poursuivies par les arts – par exemple, la conduite des armées décide de la construction de bateaux, d’armes ou autres équipements militaires –, au sommet de laquelle émerge la politique en tant que « capacité unique34 » dominant les autres techniques. La gradation axiologique technique/pratique/théorie à laquelle nous parvenons résonne avec l’empirisme limité que nous avons observé35 chez les philosophes depuis Thalès jusqu’à Aristote : l’expérience, technique ou pratique, intervient davantage en seconde instance, comme élément de confirmation d’une construction théorique traduisant des idées ou formes éternelles.

Le tournant technico-moral

Le virage cynique

Le cynisme écarte les idées, les sciences et les méthodes trop abstraites pour accorder un rôle primordial à la pratique et se recentrer sur la morale, conformément à l’enseignement socratique. Selon Antisthène, « la vertu peut être enseignée36 », elle « suffit à donner le bonheur, sans qu’elle nécessite autre chose que la force d’un Socrate », et elle « consiste dans l’action et non pas dans les paroles ni les doctrines37 ». La raison n’en devient pas obsolète pour autant : toute personne prétendant à suivre l’enseignement d’Antisthène doit simplement se munir d’un « « livre neuf, d’un stylet neuf, et d’une tablette neuve. » (Il [insiste] ainsi sur le mot « kainou », qui a le même son que l’expression « kai nou », en deux mots, « et d’esprit, ce dont tu manques ».)38 ». Le nécessaire philosophique réside, non dans le savoir livresque existant, certainement pas dans les mathématiques ou l’astronomie39, mais dans l’intelligence qui ne se réduit pas à des concepts et à des propositions.

Émile Bréhier explique que contre Platon et Aristote, Antisthène emploie « des arguments analogues à ceux des mégariques : Platon veut discuter, réfuter les erreurs et définir ; or ni la discussion, ni l’erreur, ni la définition ne sont possibles, et cela pour la même raison, parce que d’une chose il n’est possible d’énoncer et de penser qu’elle-même. Dès lors la discussion n’est pas possible : car ou bien les interlocuteurs pensent la même chose, et alors ils s’accordent ; ou bien ils pensent des choses différentes, et la discussion n’a pas de sens. L’erreur est impossible, car on ne peut penser que ce qui est, et l’erreur consisterait à penser ce qui n’est pas40. » De façon plus anecdotique, Diogène de Sinope critique directement Platon alors que celui-ci discourt sur les idées de table et de tasse : « je vois bien la tasse et la table, mais je ne vois pas du tout l’idée de table ni l’idée de tasse. » « Bien sûr, [réplique] Platon, car pour voir la table et la tasse tu as les yeux, mais pour voir les idées qui leur correspondent, il te faudrait plus d’esprit que tu n’en as41. » Les attaques de chacun se justifient, d’un point de vue pratique pour Diogène, d’un point de vue théorique pour Platon. Les deux adversaires ne semblent pas s’apercevoir qu’ils passent à côté d’une part de compréhension en restant focalisés sur leurs propres manières d’envisager les choses.

L’enseignement cynique s’inspire en partie de la rhétorique sophiste chez Antisthène, mais prend un tournant résolument technique avec Diogène, ainsi que l’expose É. Bréhier : « La preuve que la vertu n’est pas un don inné ni acquis par la science, mais qu’elle est le résultat d’un exercice [askêsis], c’est que « l’on voit, dans les arts serviles et les autres, les artisans acquérir par l’exercice un savoir-faire peu ordinaire » ; tels les athlètes et les joueurs de flûte. « Rien dans la vie ne réussit sans l’exercice ; avec lui, on peut surmonter toutes choses. » Il s’agit d’ailleurs autant de l’exercice corporel qui nous donne la vigueur que de la méditation intérieure ; l’un complète l’autre42. » Alors que chez Platon les techniques sont employées principalement pour expliquer des connaissances de manière analogique, chez Diogène elles deviennent le véhicule principal du savoir, sans pour autant, à nouveau, que la raison soit reléguée à l’arrière-plan : celle-ci intervient au sein même de l’exercice qui s’adresse simultanément à l’âme et au corps et qui « permet aux hommes de se surpasser43 ».

Le thème de la maîtrise de soi, traditionnel, se mue en dépassement de soi via un endurcissement continuel : en « s’exerçant conformément à la nature, selon Diogène, nous pourrions et devrions vivre heureux […]. Le mépris même du plaisir nous donnerait, si nous nous y exercions, beaucoup de satisfaction. Si ceux qui ont pris l’habitude de vivre dans les plaisirs souffrent quand il leur faut changer de vie, ceux qui se sont exercés à supporter les choses pénibles méprisent sans peine les plaisirs44. » La nature cynique, comme celle des Sophistes, est synonyme d’absence de sociétés humaines, de conventions et de techniques capables de protéger d’aléas ou de coups du sort. Sauvage, elle offre en retour une force prodigieuse à celles et ceux qui résistent dans la durée à ses agressions, une robustesse visible de tous et pouvant constituer une source d’inspiration. Ainsi Diogène se veut-il un « exemple », prétendant « vivre comme Hercule45 » qui constitue le modèle héroïque du cynisme par excellence46.

Le sage cynique vit donc selon la nature, non selon les conventions et les lois qu’il défie, tel Diogène repoussant les sollicitations d’Alexandre le Grand, mangeant ou se masturbant en public, exprimant son aversion pour le mariage, s’autorisant à consommer des offrandes consacrées… De même que pour l’affermissement de son corps et de sa volonté face aux passions, il s’entraîne à ne pas suivre le sens du courant social : Diogène entre au théâtre par la porte de sortie et répond à ceux qui s’en étonnent : « Je m’efforce de faire dans ma vie le contraire de tout le monde47. » Le Cynique n’élude pas pour autant la justice, vertu qui demeure centrale, il se soumet à une justice naturelle et, grâce aux épreuves qu’il traverse, devient une force de la nature libérée des passions48. Il se délivre en particulier des craintes multiples et des plaisirs non nécessaires, mais aussi de la dépendance aux autres : « Les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, ce sont ceux-ci leurs esclaves ; un esclave a peur, la bête sauvage fait peur ! »

Originalités éthiques de l’épicurisme et du stoïcisme

De même que les Cyniques, les Épicuriens s’efforcent de mener une vie en conformité avec la nature49 et de remédier aux troubles de l’âme et du corps : suppression de l’angoisse relative à la mort et au jugement divin, élimination des perturbations corporelles, notamment celles récoltées à la suite d’excès comportementaux. Cependant, en vue de ces objectifs, ils recherchent les plaisirs avec modération au lieu de les mépriser ou d’endurer mille peines pour résister aux intempéries et aux contraintes sociales. Sur le plan méthodologique, ils mémorisent et méditent des principes (le plaisir est la fin, les dieux ne sont pas à craindre ni la mort à redouter…) et des règles de vie (modérer ses plaisirs, ne pas commettre d’injustice qui suscite l’angoisse…), une des règles consistant à vivre dans une communauté restreinte se situant en retrait de la cité50. La contemplation de la nature51 – la nature telle qu’Épicure la conçoit –, facilite l’apprentissage théorique. D’autres techniques visent directement la détente corporelle : se souvenir des plaisirs passés ou vivre l’instant présent. « Finalement, chez les épicuriens, c’est le plaisir qui est exercice spirituel : plaisir intellectuel de la contemplation de la nature, pensée du plaisir passé et présent, plaisir enfin de l’amitié52. »

Non seulement le cynisme et l’épicurisme accordent davantage d’importance aux techniques morales, mais ils critiquent ouvertement les connaissances participant de la paideia, l’éducation ou culture grecque, qui comprend la rhétorique, la théorie littéraire, la théorie musicale et les mathématiques53. Diogène dédaigne « la musique, la géométrie, l’astrologie et les autres sciences de ce genre », et il déclare qu’elles ne sont « ni nécessaires ni utiles54. » Épicure invite à fuir toute culture55 sans restriction. De surcroît, selon lui, si nous n’étions troublés ni par nos inquiétudes relatives aux phénomènes célestes, ni par celles qui concernent la mort […], ni par notre incapacité à apprécier les limites des douleurs et des désirs, nous n’aurions nul besoin de l’étude de la nature56. » La physique épicurienne, tirée en grande partie de celle de Démocrite, est développée par nécessité, afin d’étayer une philosophie dont l’objectif premier, l’absence de troubles, concerne le bien-être individuel.

Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, de même que Diogène et Épicure, préconise de mener une vie qui soit en conformité avec la nature. Il s’inspire assez largement du cynisme57 mais s’en démarque en concevant une nature qui n’est pas monolithique, bien qu’elle corresponde à Dieu, à la raison et au destin. La nature stoïcienne comporte un versant instinctif58, celui des animaux et des enfants qui n’ont pas encore développé ou ne peuvent pas développer leur raison, et un versant rationnel lié à l’éducation et à l’intégration de la personne dans une communauté humaine considérée comme naturelle. Le caractère naturel de la communauté entraîne un respect des conventions sociales59 (convenances, devoirs) qui tranche avec les approches cynique et épicurienne, toutes deux proposant une forme de relativisme moral – la première par son éthique non conventionnelle, la seconde car elle prend le plaisir pour but, les manières d’y accéder pouvant être variées et entrer en conflit avec des finalités traditionnelles. De plus, alors que le cynisme et l’épicurisme critiquent les sciences existantes, que le second met au point une physique pour des motifs éthiques, le stoïcisme valorise la physique et la logique, considérées comme reliées organiquement à la morale60.

Sur le plan pratique, les techniques morales stoïciennes comprennent, à l’instar de l’épicurisme, des formes de contemplation visant l’assimilation des principes et des règles. Elles incluent également, en accord avec les principes précédents, l’accomplissement des devoirs sociaux. Ainsi Antigone, disciple de Cléanthe (successeur de Zénon), demande un jour à son maître pourquoi il puise de l’eau : « je puise de l’eau ? seulement ? Et pourquoi ne pas bêcher ? Pourquoi ne pas arroser ? Pourquoi ne pas tout faire pour la philosophie61 ? » Les techniques morales stoïciennes, nous allons l’observer, ne se limitent pas à ces aspects, elles comprennent une thérapeutique des passions et, chez Épictète, des exercices pratiques ainsi qu’une valorisation de l’action. Auparavant, élargissons la perspective.

Vivre en conformité avec la nature

De manière générale, les techniques morales du cynisme, de l’épicurisme et du stoïcisme ont pour objectif de mettre en pratique à l’échelle individuelle des principes et des règles, chaque doctrine fournissant une interprétation originale de la notion de nature, support théorique de sa morale. Le but est d’agir en conformité avec la nature. Cette dernière se voit ainsi érigée en notion centrale des philosophies hellénistiques62, probablement parce qu’elle dénote l’originalité de la pensée philosophique depuis Thalès, parce qu’elle n’a pas le caractère excessivement théorique des idées platoniciennes ou des formes aristotéliciennes, mais également parce qu’elle s’étire au-delà les murs de la cité. À partir du cynisme, il ne s’agit plus de concevoir comme ont pu le faire Platon et Aristote une cité bonne dans son ensemble, avec sa constitution et ses lois qui éduquent les citoyens. Il s’agit plutôt, dans un monde où les éthiques s’universalisent63 de façon corrélée historiquement à l’expansion macédonienne, de se rattacher en tant qu’individu à une nature sans frontières tout en se focalisant sur ce qui est à sa portée.

Signalons que malgré le tournant technico-moral engagé par le stoïcisme et l’épicurisme, ceux-ci s’inscrivent globalement dans le prolongement de leurs prédécesseurs en termes de concepts. Ainsi, l’opposition raison-passions demeure principielle. Si Épicure prône les plaisirs, c’est dans une mesure raisonnable. Même en matière de vérité, la distance entre Aristote et Épicure n’est pas aussi importante qu’on pourrait se l’imaginer : en effet, selon Aristote64, « les sens sont toujours vrais » alors que les représentations, qui sont des complexes résultant d’opinions et de sensations, « ont une allure presque toujours trompeuse ». La vérité et la fausseté résident ainsi dans l’opinion, ce qu’affirme pareillement Épicure : certaines « opinions sont vraies, en effet, d’autres fausses, puisqu’elles sont des jugements qui accompagnent nos représentations65. »

Davantage que les concepts, les orientations doctrinales s’éloignent les unes des autres, en particulier sur le plan moral. Nul besoin de revenir sur l’épicurisme qui contraste évidemment avec l’éthique péripatéticienne. Les Stoïciens critiquent celle-ci notamment parce qu’elle valorise des finalités pratiques comme la santé et la richesse, même si ces biens ne sont pas considérés comme essentiels : « si l’on admet, selon l’opinion des Péripatéticiens, qu’il y a trois genres de biens, il suit qu’on est d’autant plus heureux qu’on possède plus pleinement les biens du corps et les biens extérieurs ; or, nous ne consentons pas à approuver cette thèse66 ». À la suite du cynisme, le stoïcisme radicalise l’éthique aristotélicienne en n’admettant plus que les vertus comme biens, mais aussi en estimant que les passions sont mauvaises et à éradiquer : tout, dans les passions, « a pour racines des erreurs qu’il faut arracher et extirper à fond et non point tailler ni émonder67. » Seules trois affections, jugées bonnes68, échappent à cette ostracisation : la joie, la circonspection et la volonté. Mais dans l’ensemble, le sage stoïque fait preuve d’apathie : « Le sage, disent-ils, est sans passion parce qu’il ne se laisse pas entraîner69 ».

Pour remédier aux maux engendrés par les passions, les Stoïciens mettent en œuvre une véritable thérapeutique, en particulier la méthode de la consolation dont le but est d’éliminer le chagrin via deux procédés70 : le premier consiste à rechercher les propriétés et l’importance de la chose elle-même (« parfois par exemple au sujet de la pauvreté ; nous en allégeons le fardeau dans un débat, en montrant combien il faut peu de choses pour satisfaire la nature ») ; le second procédé revient à enseigner que certains accidents (perte d’un proche, de sa richesse, etc.) font partie du sort des hommes au travers d’exemples ou modèles (en particulier les sages) qui ont réussi à supporter ces situations, mais aussi en méditant les maux potentiels à venir, car quand « le mal est inattendu, il nous frappe d’un coup plus fort ». Notons que l’idée de pouvoir enseigner par le discours des choses relatives à l’éthique est propre au stoïcisme : Aristote pense que les vertus s’acquièrent par habitude, non via la compréhension et la mémorisation de connaissances.

La thématique d’une guérison des passions se retrouve dans l’épicurisme mais elle y est abordée afin de les modérer et d’aboutir à l’ataraxie plutôt qu’à l’apathie. Cynisme, épicurisme, stoïcisme et scepticisme se rejoignent dans l’idée d’une maîtrise rationnelle des passions qui prolonge les traditions précédentes. Néanmoins, tandis que la contemplation constituait une fin en soi pour Platon et Aristote, elle apparaît davantage comme un moyen dans les philosophies hellénistiques pour parvenir à l’ataraxie ou à l’apathie. Autrement dit, le but philosophique premier s’est déplacé de la théorie vers la pratique.

La philosophie pratique d’Épictète

La philosophie comme art de vivre et de mourir

Avec Épictète, le stoïcisme poursuit l’inflexion technico-morale, toujours dans le sens d’une conformité à la nature, autrement dit d’une pratique des vertus qui a pour effet71 le bonheur. En tant qu’enseignant, il estime qu’il faut commencer par les études théoriques « car il n’est pas facile de commencer par les choses difficiles72 ». Assimiler les préceptes constitue une étape préalable et nécessaire à la poursuite du bonheur, mais l’essentiel réside dans leur mise en pratique qui est « bien la seule chose glorieuse. Si c’est l’explication même que j’admire, qu’est-ce que cela signifie, sinon que j’ai fait de moi un grammairien au lieu d’un philosophe73 ». « La première et la plus nécessaire partie de la philosophie, c’est celle qui traite de la mise en pratique des principes74 ». Viennent ensuite les démonstrations, puis ce qui les fonde et en ordonne les articulations.

L’application des dogmes doit pouvoir se constater concrètement : « montrez-moi un Stoïcien, si vous en avez un ; où est-il ? comment est-il ? Les formules stoïciennes, oui, ils sont des milliers à les répéter75, » mais il ne suffit pas de les connaître. Il faut les ruminer, les digérer, qu’un changement s’opère dans la « faculté directrice, comme les athlètes montrent leurs épaules qu’élargissent l’exercice et la nourriture76 », de manière à pouvoir constater une modification dans la façon de vivre.

Le charpentier ne vient pas vous dire : « Écoutez-moi parler de l’art de la charpente », mais il traite pour la construction d’une maison et il fait voir qu’il possède son métier. Fais-en donc autant toi aussi ; mange, bois, pare-toi, marie-toi, aie des enfants, occupe-toi de la cité en homme ; supporte les injures, supporte un frère ingrat, un père, un fils, un voisin, un compagnon de route. Montre-nous tout cela pour que nous voyions que tu as réellement appris quelque chose chez les philosophes77.

La philosophie se présente comme un art de vivre : « La matière du charpentier, c’est le bois ; celle du statuaire, c’est l’airain ; la matière de l’art qui concerne la vie, c’est la vie même de chacun de nous78. » Cette métaphore de la philosophie comme art de vivre se trouvait déjà chez Platon et Chrysippe en a critiqué l’emploi : selon celui-ci, Platon se contredit dans la mesure où il affirme, à la suite de Socrate, que philosopher c’est s’exercer à mourir. De l’avis de Chrysippe, « il n’est pas possible de philosopher sans vivre ni de devenir sage sans avoir vécu longtemps dans le mal et l’ignorance79. » Épictète estime aussi qu’un long cheminement est nécessaire avant d’atteindre la sagesse80, mais il ne suit pas Chrysippe dans sa critique. Il encourage non seulement à s’exercer à la mort, « comme le dit Platon, mais à la torture, à l’exil, aux mauvais traitements81 ». Selon lui, « le principe de tous les maux pour l’homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n’est pas la mort, mais plutôt la crainte de la mort82 ». Il faut donc dissiper cette dernière d’autant que « c’est le seul moyen pour les hommes de devenir libres83. » L’apprivoisement de la mort sert ainsi une finalité pouvant être atteinte de son vivant.

L’art de vivre stoïcien, même si tout le monde n’a pas le loisir de s’y intéresser, s’adresse à tous : « Quoi ! parce que je suis mal doué par la nature, me dispenserai-je de tout effort ? Bien loin de là ! Épictète n’est pas supérieur à Socrate, il me suffit qu’il ne lui soit pas inférieur84. » Épictète développe la perspective universelle et anthropocentrique présente dès le départ dans le stoïcisme : par comparaison avec les animaux, l’homme se situe au premier rang, il est « un fragment de Dieu85 » et détient de ce fait une noblesse de naissance. Chaque individu possédant une faculté de raisonner, il est capable de se transformer. La nature, dans une certaine mesure, se démocratise.

Ce qui dépend de nous

Avant de vivre conformément à la nature, l’étudiant en philosophie doit donc apprendre les principes puis s’exercer à les appliquer. Le premier de ceux-ci, selon Épictète, c’est que certaines choses dépendent de nous et d’autres non : « Dépendent de nous l’opinion, la tendance, le désir, l’aversion […] ; ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges86 ». Autrement dit, dépend de nous la « faculté de la raison87 » qui prononce le jugement et qui fait un « usage correct des représentations ; le reste ne dépend pas de nous88. »

L’expression « ce qui dépend de nous » peut laisser entendre à une oreille contemporaine que l’individu dispose d’une certaine indépendance par rapport au destin, mais il convient de se garder d’une telle interprétation dans la mesure où, nous l’avons indiqué, nature, Dieu, raison et destin sont interchangeables dans le stoïcisme. Épictète met en avant une providence pleinement compatible avec la « chose capitale » qu’est la liberté :

Vouloir au hasard qu’adviennent les choses qu’un hasard me fait croire bonnes, voilà qui risque de ne pas être une belle chose et même d’être la plus laide de toutes. Comment procédons-nous dans l’écriture des lettres ? Est-ce que je veux écrire à ma fantaisie le nom de Dion ? Non pas ; on m’apprend à vouloir l’écrire comme il doit l’être. […] Que faisons-nous en général, dès qu’il y a un art ou une science ? La même chose ; et le savoir n’aurait aucun prix, si les choses se pliaient à nos caprices. Et ici, où il s’agit de la chose la plus importante, de la chose capitale, de la liberté, me serait-il donc permis de vouloir au hasard ? Nullement ; s’instruire, c’est apprendre à vouloir chaque événement tel qu’il se produit. Comment se produit-il ? Selon l’ordre établi par celui qui ordonne tout89.

Le hasard n’a pas sa place dans une volonté subordonnée à la raison qui est l’ordre naturel selon lequel les phénomènes se produisent. La volonté, telle qu’Épictète la conçoit, n’est pas celle d’un sujet moderne qui sculpte son environnement à l’aide de la science et des techniques. Au contraire, c’est elle qui est transformée pour se conformer à la nature : « il faut accorder notre volonté avec les événements de telle manière que nul événement n’arrive contre notre gré et qu’il n’y ait nul évènement qui n’arrive lorsque nous le voulons90. » L’intrication entre science et éthique ne saurait être plus étroite.

La liberté selon Épictète se dévoile sous les traits d’une absence d’obstacles et de contraintes pour la faculté de raisonner, la seule chose qui dépende de nous. Elle repose non pas sur un pouvoir individuel qui serait indépendant du destin, comme chez les Épicuriens, mais sur l’absence des entraves intellectuelles que sont l’ignorance et les passions (chagrin, crainte, désir d’objets extérieurs…). La connaissance amène à reconnaître la nature comme principe directeur des pensées et des actes.

S’exercer pour progresser

Les exercices interviennent pour modifier la manière d’appréhender les événements : le philosophe « a retiré de lui-même tout désir ; quant à l’aversion il l‘a transportée exclusivement sur les choses contraires à la nature parmi celles qui dépendent de nous. […] En un mot, il se garde de lui-même comme d’un ennemi qui tend des pièges91. » L’objectif est de soumettre « sa volonté à l’administrateur de l’univers comme les bons citoyens soumettent leur vie à la loi de la cité92. »

Nous retrouvons évidemment comme exercice la méditation des principes qu’il faut « toujours avoir présents à l’esprit93 », de jour comme de nuit, que l’on soit au repos, en train de marcher, de manger ou de discuter. Autrement dit, l’aspirant au bonheur doit prêter une attention constante aux dogmes. Épictète recommande également, en cohérence avec son premier principe, de s’entraîner à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n’en dépend pas94 : les évènements extérieurs (mort d’un proche, être exclu d’un héritage, etc.) ne dépendent pas de nous alors que nos ressentis face à ces mêmes événements (le chagrin qui est mal, l’indifférence qui est un bien, etc.) dépendent de nous.

Pour discerner le bien du mal, il ne suffit pas de connaître les principes et d’avoir compris ce qui dépend de nous, il est nécessaire de se représenter correctement les choses ; « il faut donc se prémunir contre les obstacles qui peuvent nous arrêter95 », en particulier contre les sophismes des sceptiques qui critiquent le critère de vérité stoïcien de la représentation compréhensive96. Ces sophismes sont des habitudes auxquelles des habitudes contraires peuvent être opposées, en particulier la logique, en s’y « exerçant et en la pratiquant97 ».

Les exercices précédents, d’ordre intellectuel, ne se résument pas à une pensée pure dès lors qu’ils sont exécutés au cours des activités journalières, qu’ils préparent à l’action, qu’ils contribuent à modifier des jugements et, par conséquent, des attitudes. La préméditation des malheurs (praemeditatio malorum), évoquée plus haut dans le cadre de la thérapeutique des passions puis au sujet de la mort, constitue aussi un exercice de ce genre. Au-delà des malheurs, Épictète invite à prévoir tout type de projet98 (aller se baigner, vaincre aux jeux olympiques, devenir philosophe…) de façon à, d’une part, anticiper les difficultés et à les accepter et à, d’autre part, ne pas se lancer de façon hasardeuse dans une entreprise pour l’abandonner ensuite honteusement. En effet, chaque individu, disposant d’une aptitude naturelle, a intérêt, avant de s’engager dans une direction donnée, à examiner scrupuleusement ce qui l’attend en ayant conscience de ses capacités.

Crois-tu que, si tu t’engages dans la philosophie, tu puisses manger et boire en philosophe, avoir les désirs et les déplaisirs d’un philosophe ? Il faut veiller, peiner, briser avec sa maison, encourir le mépris d’un méchant esclave, la raillerie des passants, en tout avoir le dessous, dans les honneurs, dans les charges, en justice, jusque dans la moindre affaire. Examine ces obligations. Si tu veux, en échange, gagner l’impassibilité, la liberté, la sérénité, soit ; sinon, ne t’approche pas99.

Les épreuves auxquelles les circonstances nous soumettent doivent être perçues comme des opportunités pour s’endurcir : « À quoi, selon toi, Hercule aurait-il abouti, s’il n’y avait pas eu le lion, l’hydre, le cerf, le sanglier, et les hommes injustes et brutaux qu’il a poursuivis et dont il a purgé la terre100 ? » Et lorsque le jugement s’est métamorphosé, les malheurs sont jugés utiles : « Mon voisin est méchant ; pour lui-même ! mais pour moi il est bon ; il m’exerce à la bienveillance et à la bonté. […] C’est la baguette d’Hermès : […] présente-moi ce que tu veux et j’en ferai un bien : présente-moi la maladie, la mort, l’indigence, l’insulte, la condamnation aux supplices ; grâce à la baguette d’Hermès, tout cela devient utile101. » Par contre, sans préparation, qu’il survienne une image troublante et nous imaginons les choses « plus importantes qu’elles ne sont102. » L’imagination apparaît ainsi ambivalente : elle permet d’anticiper les écueils mais, si elle n’a pas été utilisée à cet effet, elle amplifie les appréhensions. Il convient donc de ne pas se laisser entraîner par elle et de lui opposer un modèle (Socrate par exemple).

Projection vers le bonheur et la liberté

Selon M. Foucault103, la praemeditatio malorum peut sembler une exception dans une tradition qui valorise le passé et se méfie de l’avenir, mais en envisageant toutes les possibilités, y compris et surtout les pires, il « ne s’agit pas d’un avenir avec son incertitude. Il s’agit de se donner tout ce qui peut arriver comme devant nécessairement arriver. […] Ce n’est pas un temps successif, c’est une sorte de temps immédiat ». Tire-t-il cette conclusion d’une lecture de Sénèque plutôt que d’Épictète ? Toujours est-il que chez le second, les passages cités précédemment illustrent une projection vers l’avenir qui n’en est pas une annulation mais une anticipation, de manière à atteindre une disposition qui engendre, grâce à la transformation du jugement, le bonheur. Certes, ce dernier n’est pas lié à la présence de biens extérieurs que les Stoïciens qualifient d’ « indifférents », ni à des plaisirs qui résulteraient de leur acquisition ou de leur consommation. Il n’en demeure pas moins que le bonheur constitue un but à atteindre si possible de son vivant et qui exige, pour y parvenir, une pratique intensive et extensive. Épictète demande à ses élèves de progresser vers cet état, de le cultiver pour qu’il advienne. Il ne s’agit donc pas d’une dépréciation mais d’une valorisation de l’avenir, ce qui apparaît révolutionnaire dans la culture gréco-romaine.

La projection vers le bonheur est associée à un choix de vie, un choix qui nécessite d’être mûrement réfléchi car il engage l’existence entière. De plus, la doctrine stoïcienne, si elle comprend de multiples aspects traditionnels et se veut compatible avec les polythéismes gréco-romains, propose des conceptualisations originales, que ce soit en physique, en logique ou en éthique. En particulier, l’articulation entre nature et société, la seconde s’insérant dans le prolongement de la première, se fonde notamment sur la préservation de soi-même. La nature à laquelle se rattachent les philosophies hellénistiques n’est plus liée directement aux religions, ce qui était déjà le cas au Ve siècle, elle en est indépendante. Les écoles philosophiques en proposent ainsi des interprétations inédites et, partant, des avenirs originaux. S’il n’est pas question pour le stoïcien de façonner l’environnement extérieur, comme le feront les Modernes, d’imaginer à l’aide des sciences et des techniques des futurs alternatifs différant largement du présent, il est déjà question de transformer la nature dans la mesure où l’individu est une partie de celle-ci. On peut donc aller jusqu’à estimer que le stoïcisme porte en germe la modernité, d’autant que la nature stoïcienne est déjà scindée en une part instinctive et une raison qui, en dernière instance, domine.

La liberté peut, elle aussi, figurer un aspect moderne du stoïcisme. Bien qu’elle dépende d’une raison imbriquant science et éthique, elle réside dans une absence d’obstacles et de contraintes pour la faculté de raisonner. Elle se manifeste lorsque cette faculté se conforme à la nature, ce qui revient à décider d’agir de façon vertueuse. Or étant donné que le bien stoïcien se réduit aux vertus, les finalités extérieures ou corporelles ne jouant plus qu’un rôle accessoire, le choix des objectifs concrets que l’on se fixe dans la vie devient beaucoup plus ouvert si la société dans laquelle on vit est elle-même ouverte. Il suffit alors que la liberté investisse le monde extérieur pour prendre l’apparence d’une liberté moderne.

Actualité de la question

Au-delà des facettes modernes du stoïcisme, interrogeons-nous pour conclure sur l’actualité de la question ‘philosopher pour se transformer’. P. Hadot estimait que les pratiques des philosophies hellénistiques, réactualisées, pouvaient inspirer les mœurs contemporaines, permettre de « parvenir à la paix intérieure et à la communion avec les autres hommes ou avec l’univers104 ». Comment pourrait-il être encore question de mettre en pratique une doctrine ? Les dogmes antiques reposaient en grande partie sur une physique et une logique qui sont devenues autonomes épistémologiquement. Tout au plus peut-on envisager, à l’instar de Michael Walzer et de Luc Boltanski105, des sphères d’action qui segmentent la vie en domaines plus ou moins indépendants en termes de principes et de règles. La spécialisation du travail et des connaissances a entraîné une segmentation de la vie qui s’oppose à une remise en question d’ensemble106, la rendant difficilement concevable.

M. Foucault, pour sa part, ne prenait pas la philosophie antique comme modèle107, il s’en inspirait pour problématiser ce qui peut l’être sur le plan moral. On peut s’interroger sur l’efficacité d’une telle démarche pour deux raisons : la première est le gouffre épistémologique entre l’Antiquité et le monde contemporain, que nous avons mis en relief depuis le début de l’enquête sur le concept de nature. Il est complexe voire périlleux d’investiguer le passé avec l’intention d’employer le fruit de ses recherches dans une réflexion éthique sur le monde contemporain108 : on risque d’y projeter des préoccupations modernes et de passer à côté de traits essentiels des mentalités anciennes. La deuxième raison est, de manière opposée, la proximité conceptuelle entre les morales gréco-romaines et modernes. Les secondes continuent de reposer sur des concepts forgés par les premières, concepts qui ont peu évolué relativement à ceux des sciences depuis le XVIIe siècle. Dans ces conditions, un retour aux sources de la philosophie peut-il contribuer à un questionnement profond du monde contemporain ? Observons à ce propos que M. Foucault a modifié son appréciation de Kant après s’être plongé dans l’Antiquité, dans le sens d’une valorisation plutôt que d’une déconstruction de sa philosophie109.

Si une remise en question globale de la société semble improbable et si l’emploi des philosophies antiques pour critiquer les pratiques contemporaines ne paraît pas adéquat, ne pourrait-on se rabattre sur des objectifs plus modestes à la manière de ce que propose la vogue du « développement personnel » ? Il ne s’agirait pas d’avoir à choisir un mode de vie tranchant avec les pratiques communes mais d’appliquer, à des degrés divers, des règles s’appuyant sur les sciences contemporaines (non sur des croyances désuètes ou douteuses) et permettant d’améliorer dans une certaine mesure sa santé et son humeur. Pourquoi pas, mais il convient de ne pas oublier l’effort de synthèse des connaissances, caractéristique des pensées antiques, malgré le couplage historique de cet effort à divers idéalismes, en particulier à une tension vers une unité épistémologique excluant la distinction science/éthique.

Bien qu’une somme du savoir soit plus épineuse à échafauder qu’elle ne l’a jamais été, l’abandonner ne reviendrait-il pas à abdiquer l’idée même de liberté ? Cette dernière pourrait-elle se concevoir, ainsi qu’Épictète l’a souligné, sans une érudition suffisamment vaste ? Or pour dégager une compréhension synoptique du monde, il faut du temps, ce dont le citoyen contemporain, à son plus grand désarroi, manque cruellement. Ne disposant pas d’assez de loisir pour concrétiser ses désirs, l’origine de ceux-ci n’étant guère interrogée, comment pourrait-il lui venir à l’esprit d’étudier tout au long de sa vie, chose nécessaire s’il souhaite ne pas être à la merci d’organisations et de systèmes régulièrement en crise (i.e. hors de contrôle), ou encore ne pas être submergé par un flot continuel d’informations ? Les écueils sur la route d’une société éclairée s’avèrent plus ardus à contourner que ce qu’avaient pu imaginer les philosophes du XVIIIe siècle. Et il conviendrait un jour d’en tirer les conséquences. Quoi qu’il advienne à ce sujet, les idées de règle de vie et de synthèse des connaissances constituent deux legs de la philosophie antique susceptibles d’inspirer encore de nos jours des transformations individuelles.

Abréviations pour les notes :

- LMA : Épicure, Lettres, maximes et autres textes, traduction et présentation par Pierre-Marie Morel, Flammarion, 2011.

- LS : Anthony Arthur Long et David Sedley, Les philosophes hellénistiques, trois tomes, Flammarion, 2001.

- OC : Aristote, Œuvres complètes, Flammarion, 2014.

- S1 et S2 : Pierre-Maxime Schuhl (éd.), Les Stoïciens I et II, textes traduits par Émile Bréhier, Gallimard, 1962.

- VDS : Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, Tome II, Flammarion, 1965.

1.↑ Histoire de la sexualité III, Le souci de soi, Gallimard, 2013 (1984) ; L’herméneutique du sujet, Gallimard-Le Seuil, 2001.

2.↑ Dans Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, 2002, Pierre Hadot identifie Socrate comme l’initiateur principal des exercices spirituels philosophiques antiques. À cette figure, il associe la méthode dialectique à laquelle « toute l’Antiquité a été fidèle ».

3.↑ Ibid.

4.↑ Platon, Alcibiade.

5.↑ Du point de vue d’Aristote, seule la partie la plus haute de l’âme est éternelle : « Une fois séparée d’ailleurs, [l’intelligence] se réduit à son essence, et il n’y a que cela d’immortel et d’éternel. » (De l’âme, 430a in OC)

6.↑ Platon, Phédon, 67e.

7.↑ Platon, Apologie de Socrate, Flammarion, 2017.

8.↑ Ibid., 21d : « moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m’imaginer que je sais quelque chose ». Voir aussi Aristote, Rhétorique, 187b in Œuvres complètes, Flammarion, 2014 : « Socrate interrogeait mais ne répondait pas, car il avouait ne pas savoir » ; Cicéron, Les Académiques, Flammarion, 2010 : « selon Socrate, on ne peut rien savoir. Il faisait une seule exception : il savait qu’il ne savait rien, sans rien savoir de plus. »

9.↑ Voir à ce sujet l’article « L’universalisme socratique, l’idéalisme platonicien et l’hylémorphisme aristotélicien : entre innovations conceptuelles et traditionalisme ».

10.↑ En particulier à la fin des dialogues suivants : Charmide (sagesse), Euthyphron (sainteté), Lysis (amitié), Hippias majeur (beau), Lachès (courage), Ménon (vertu).

11.↑ Cf. section 2.2 de « L’universalisme socratique, l’idéalisme platonicien et l’hylémorphisme aristotélicien : entre innovations conceptuelles et traditionalisme ».

12.↑ La République, 443c-444b ; Les Lois, XII, 967d-e.

13.↑ Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, op. cit., p. 163-164. P. Hadot évoque une « option existentielle » qu’il caractérise en p. 161 comme un « mode de vie » associé à un « type de sagesse » ou école. En p. 144, il avait précisé à propos du Lycée d’Aristote : « Le philosophe, pour sa part, choisira une vie consacrée à la recherche désintéressée, à l’étude et la contemplation, et, il faut bien le reconnaître, indépendante des tracas de la vie politique. »

14.↑ Aristote, Les Politiques 1325a in OC.

15.↑ Ibid., 1325b.

16.↑ Aristote, Les Politiques, 1325b in OC.

17.↑ Aristote, Éthique à Nicomaque, 1095b sq. in OC.

18.↑ Aristote, Éthique à Nicomaque, 1177b in OC.

19.↑ Ibid., 1178b : « Mais il faudra aussi le confort extérieur à celui qui est un homme. À elle seule en effet, la nature humaine ne suffit pas pour méditer. Au contraire, il faut encore avoir un corps sain, disposer de nourriture et de tous les autres moyens d’entretien.»

20.↑ Ibid., 1097b.

21.↑ Ibid., 1179b.

22.↑ Jacqueline de Romilly, dans la La loi dans la pensée grecque, Les Belles Lettres, 2002, p. 231 : « Un fragment célèbre de Simonide disait déjà : « La cité instruit l’homme » […]. L’idée a été souvent reprise dans les textes classiques. »

23.↑ Aristote, Éthique à Nicomaque, 1095a in OC.

24.↑ Ibid., 1180a.

25.↑ Ibid., 1103a.

26.↑ Ibid., 1179a.

27.↑ Ibid., 1152a : « L’incontinent ressemble donc à une Cité qui décrète tout ce qu’il faut et possède de bonnes lois, mais n’en fait aucun usage, comme celle qu’a moquée Anaxandride : « La Cité le voulait, mais n’a cure de ses lois. » »

28.↑ Ibid., 1141a 15-20.

29.↑ Aristote, Les Politiques, 1284a in OC.

30.↑ Aristote, Éthique à Nicomaque, 1103a in OC.

31.↑ Ibid., 1101b.

32.↑ Ibid., 1166a.

33.↑ Ibid., 1166b.

34.↑ Ibid., 1094a.

35.↑ « Expérimentations en Grèce ancienne, du VIIe au IVe siècle AEC ».

36.↑ VDS, p. 10.

37.↑ Ibid.

38.↑ Ibid., p. 8

39.↑ Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, Tome premier, Félix Alcan, Paris, 1928, p. 270 (disponible en version électronique sur Les Classiques des sciences sociales (uqac.ca)). Diogène de Sinope dit la même chose au sujet des mathématiques, de l’astronomie (VDS, p. 34) et des livres (VDS, p. 24).

40.↑ Ibid.

41.↑ VDS, p. 26.

42.↑ Émile Bréhier, op. cit., p.275-276.

43.↑ VDS, p. 33.

44.↑ Ibid.

45.↑ Ibid.

46.↑ Émile Bréhier, op. cit., p. 273.

47.↑ VDS, p. 30.

48.↑ VDS, p. 31 : Diogène « disait que les serviteurs étaient esclaves de leurs maîtres, et les gens sans valeur de leurs passions. »

49.↑ En particulier : LMA, Lettre à Ménécée : « Dès lors, qui considères-tu comme supérieur à celui qui porte sur les dieux des jugements pieux ; qui demeure continûment sans crainte devant la mort ; qui a pris en compte la fin de la nature ? » ; Sentences vaticanes 21, 25 ; Maximes capitales, VII.

50.↑ LMA. P.M. Morel explique que le mode naturel de sociabilité épicurien « se définit négativement par rapport à l’espace politique et par retranchement dans une communauté plus étroite. L’amitié, en tant qu’elle implique une position de retrait par rapport à la foule et à la vie publique, est donc la sphère la plus appropriée à une existence conforme à la nature. »

51.↑ Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, 2002 : « La contemplation du monde physique, l’imagination de l’infini, élément capital de la physique épicurienne, provoquent un changement total de la manière de voir les choses […] et un plaisir spirituel de qualité unique ».

52.↑ Ibid.

53.↑ LS, tome I, p. 310.

54.↑ VDS, p. 34.

55.↑ DL, X, 6 in LS, tome I, p. 308.

56.↑ Épicure, Maximes capitales, XI in LMA.

57.↑ Diogène Laërce, Vies et opinions des philosophes, livre VII, I, 3-5 et I, 121 in S1: le sage stoïque « mènera la vie d’un cynique ; car le cynisme est un chemin abrégé vers la vertu, comme dit Apollodore dans la « Morale » ».

58.↑ La part instinctive de la nature stoïcienne comporte en premier lieu la préservation de soi-même qui aura une postérité philosophique abondante.

59.↑ Ibid., 108 : « Sont convenables tous les actes que la raison nous persuade de faire : honorer ses parents, ses frères, sa patrie, être assidu auprès de ses amis ».

60.↑ LS, tome II, p. 8-15.

61.↑ Diogène Laërce, Vies et opinions des philosophes, livre VII, V, 169 in S1.

62.↑ Le scepticisme suspend son jugement au sujet de toute affirmation concernant la nature des choses. Cependant, il observe les règles de la vie quotidienne, celles-ci comprenant quatre aspects selon Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, Seuil, 1997, p. 69 : « l’un consiste dans la conduite de la nature, un autre dans la nécessité de nos affects, un autre dans la tradition des lois et des coutumes, un autre dans l’apprentissage des arts ». La nature apparaît ainsi doublement centrale pour le scepticisme : en faisant l’objet d’un refus d’assentiment sur le plan théorique, en étant principe de comportement sur le plan pratique.

63.↑ Diogène se dit « citoyen du monde » (VDS, p. 30). Pour Épicure (LMA, Lettre à Ménécée), il n’est « pour personne, ni trop tôt ni trop tard lorsqu’il s’agit d’assurer la santé de l’âme. » Cicéron, Des fins des biens et des maux, livre III,62 in S1, à propos du stoïcisme : « c’est la nature qui fait que les enfants sont aimés des parents ; c’est le point initial d’où procède la société universelle du genre humain que nous décrivons ».

64.↑ Aristote, De l’âme, 428a in OC.

65.↑ Sextus Empiricus, Contre les logiciens, I, 210, Les Belles Lettres, 2019.

66.↑ Cicéron, Des fins des biens et des maux, livre III, 43 in S1.

67.↑ Cicéron, Tusculanes, IV, 58 in S1.

68.↑ Diogène Laërce, Vies et opinion des philosophes, livre VII, I, 116 in S1.

69.↑ Ibid., S1, 117 in S1.

70.↑ Cicéron, Tusculanes, XVI, XXIII-XXV in S1.

71.↑ Cicéron, Tusculanes, V, 48 in S1 : « il n’y a rien de louable sans la vertu ; le bonheur est donc l’effet de la vertu. »

72.↑ Entretiens, I, XXVI, 4 in S2.

73.↑ Manuel, XLIX in S2.

74.↑ Manuel, LII in S2.

75.↑ Entretiens, II, XIX, 22 in S2.

76.↑ Entretiens, III, XXI, 3 in S2.

77.↑ Entretiens, III, XXI, 4-5 in S2.

78.↑ Entretiens, I, XV, 2, in S2.

79.↑ Plutarque, Des contradictions des Stoïciens, XIV in S1.

80.↑ Entretiens, I, XX, 13 in S2.

81.↑ Entretiens, IV, I, 172 in S2.

82.↑ Entretiens, III, XXVI, 38-39 in S2.

83.↑ Ibid.

84.↑ Entretiens, I, II, 35-36 in S2.

85.↑ Entretiens, II, VIII, 11 in S2.

86.↑ Manuel, I, 1 in S2.

87.↑ Entretiens, I, I, 4 in S2.

88.↑ Entretiens, I, I, 6 in S2.

89.↑ Entretiens, I, XII, 12-16 in S2.

90.↑ Entretiens, II, XIV, 7, in S2.

91.↑ Manuel, XLVIII in S2.

92.↑ Entretiens, I, XII, 7 in S2. Signalons que c’est à ce sujet que P. Hadot, dans « Un dialogue interrompu avec Michel Foucault » in Exercices spirituels et philosophie antique, op. cit., critique l’expression « culture de soi » de M. Foucault. Ce dernier « ne semble pas remarquer » que les philosophes antiques dogmatiques ne peuvent accéder à la paix intérieure « qu’en prenant conscience du fait que l’on est un être « naturel », c’est-à-dire d’une manière ou d’une autre, une partie du cosmos, et que l’on participe à l’événement de l’existence universelle. »

93.↑ Entretiens, IV, XII, 7 in S2.

94.↑ Entretiens, III, VIII, 1-6 in S2.

95.↑ Entretiens, I, XXVII, 2 in S2.

96.↑ Sextus Empiricus, Contre les logiciens, Les Belles Lettres, 2019 , 249-250 : « il faut, en effet, que la représentation saisissante [ou compréhensive] se produise aussi conformément à la chose réelle même. Qui plus est, qu’elle se trouve imprimée et scellée de manière à revêtir de façon experte l’impression de toutes les propriétés des objets représentés ». Sextus critique ce critère en 370 sq. Pour plus d’explications sur la représentation compréhensive, voir par exemple LS, tome II, p. 205.

97.↑ Entretiens, I, XXVII, 6 in S2.

98.↑ Manuel, IV et XXIX.

99.↑ Ibid.

100.↑ Entretiens, I, VI, 32 in S2. On notera au passage qu’Hercule constitue chez Épictète, comme chez Diogène, un exemple récurrent.

101.↑ Entretiens, III, XX, 11-12 in S2.

102.↑ Entretiens, II, XVI, 21 in S2.

103.↑ L’herméneutique du sujet, op. cit., p. 451-452.

104.↑ Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, 1995, p. 419. Également : Pierre Hadot, « L’histoire de la pensée hellénistique et romaine » in Pierre Hadot, Exercices spirituels, Albin Michel, 2002 : « Le souci du destin individuel et du progrès spirituel, l’affirmation intransigeante de l’exigence morale, l’appel à la méditation, l’invitation à la recherche de cette paix intérieure que toutes les écoles, même celle des sceptiques, proposent comme fin à la philosophie, le sentiment du sérieux et de la grandeur de l’existence, voilà, me semble-t-il, ce qui dans la philosophie antique n’a jamais été dépassé et reste toujours vivant. »

105.↑ Michael Walzer, Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l’égalité, Seuil, Paris, 1997 ; Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification, Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991.

106.↑ Voir à ce sujet « Réflexions sur le modèle de la cité et sur la critique chez Luc Boltanski ».

107.↑ Cf. « La philosophie morale selon Michel Foucault : un travail de problématisation et de perpétuelle reproblématisation ».

108.↑ Voir la critique de P. Hadot concernant l’expression « culture de soi », note 92.

109.↑ Frédéric Gros, « Foucault et le projet critique » in Raison présente, n°114, 2e trimestre 1995, p. 3-22; doi : https://doi.org/10.3406/raipr.1995.3270 : « il ne s’agit plus d’interroger la modernité en suscitant le mouvement par lequel on s’en déprend, mais de s’inscrire au contraire dans la pure continuité de l’interrogation kantienne : « c’est cette forme de philosophie [instaurée par l’article de Kant] qui, de Hegel à l’École de Francfort en passant par Nietzsche et Max Weber, a fondé une forme de réflexion dans laquelle j’ai essayé de travailler ». »