Cet article constitue un chapitre de L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC

Depuis le début de L’épopée du concept de nature, nous avons passé en revue diverses spéculations philosophiques qui s’appuient sur des observations, à partir desquelles des hypothèses sont inférées, sur des déductions, notamment d’ordre mathématique, et sur des analogies. Les premières constituent une forme d’expérience au cours de laquelle les phénomènes étudiés surviennent sans intervention humaine. Majoritairement d’origine sensorielle en Grèce ancienne, elles peuvent aussi provenir de techniques, d’instruments tels que le gnomon, qui aurait été introduit en Grèce par Anaximandre. Si la plupart des expérimentations réalisées jusqu’à Aristote prennent la forme d’observations, elles ne s’y réduisent pas. Quelles autres sortes d’expériences sont-elles mises en œuvre ? Plus généralement, dans quelle mesure et en vue de quoi des expérimentations sont-elles menées ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous allons revenir sur des conceptualisations déjà évoquées et en aborder de nouvelles, notamment avec les médecins et Aristote.

De même que pour les articles précédents, afin de dégager une perspective d’ensemble, il ne saurait être question de se limiter à la physique, à la chimie et à la biologie1. En effet, si avant les Sophistes, Thucydide et Socrate, les hypothèses philosophiques concernent dans une large mesure des phénomènes d’ordre physique, chimique et biologique, elles y incorporent de nombreux aspects éthiques. À partir des Sophistes, elles s’appliquent directement à la morale et à la politique, cette dernière s’étant imposée au cours du Ve siècle, en particulier via les guerres médiques et la démocratie athénienne, comme l’objet de débats auxquels chaque citoyen pouvait et même devait participer. Ainsi, dans son oraison funèbre, rapportée par Thucydide, Périclès déclare : « Une même personne peut à la fois s’occuper de ses affaires et de celles de l’État : et, quand des occupations diverses retiennent des gens divers, ils peuvent pourtant juger des affaires publiques sans rien qui laisse à désirer. Seuls, en effet, nous considérons l’homme qui n’y prend aucune part comme un citoyen non pas tranquille, mais inutile2 ». Cette dernière assertion, s’il est difficile d’en apprécier l’étendue de la véracité3, reflète un état d’esprit, un idéal social.

La centralité de la justice et de la politique en Grèce ancienne ainsi que leur imbrication avec les théories des « physiciens » justifient que l’étude des expérimentations en Grèce ancienne jusqu’à Aristote englobe non seulement la physique, la chimie et la biologie, mais aussi la politique. Nous ne pourrons évidemment pas, dans le cadre d’un article, évoquer en détail tous les types d’expérimentation. Nous nous limiterons à ceux qui nous apparaissent parmi les plus représentatifs de la période considérée de manière à dégager une perspective d’ensemble. Dans un premier temps, nous nous pencherons ainsi plus particulièrement sur l’astronomie, les entités premières et le mouvement – nous ne reviendrons pas sur les observations listées concernant les Présocratiques4. Dans un second temps nous nous intéresserons à la biologie aristotélicienne et hippocratique, avec un focus sur la dissection, et nous nous interrogerons sur les succès et les limites des méthodes aristotéliciennes. Dans un troisième et dernier temps, nous mettrons en relief les techniques oratoires et militaires, puis les expériences culturelles que sont la tragédie et la comédie et qui sous-tendent la vie politique, pour terminer par une comparaison entre expérience politique et philosophie politique.

Physique-chimie

Astronomie

Ainsi que nous l’avons noté précédemment, Anaximandre conçoit l’univers comme étant structuré de façon mathématique :

Une innovation majeure d’Anaximandre réside dans l’idée que la Terre flotte. Comme le souligne le philosophe Carlo Rovelli, « le pas de la Terre-plate à la Terre-corps-fini qui flotte dans l’espace est gigantesque, éminemment difficile. La preuve en est que les Chinois n’ont pas réussi à le franchir en vingt siècles d’Institut d’Astronomie Impérial, pas plus qu’aucune autre civilisation5. » Une telle découverte a pu être réalisée par le Milésien via l’observation du soleil et des étoiles qui décrivent des trajectoires circulaires dans le ciel, disparaissant à l’horizon pour réapparaître quelques heures plus tard.

À côté de ce bond en avant scientifique, figurent dans la cosmologie d’Anaximandre des conceptualisations tranchant avec l’astronomie contemporaine : la Terre se situe au centre de l’Univers ; la Lune et le Soleil gravitent au-delà des étoiles ; les distances entre les astres sont des multiples de trois. Selon G.E.R. Lloyd, « ce n’était pas tant là le résultat d’une tentative pour « sauver les phénomènes » en les réduisant à des lois mathématiques, qu’un effet de son goût de la symétrie et de la croyance en l’importance particulière du nombre trois. […] Quelques-uns des faits les plus patents qui étaient restés ignorés dans le système d’Anaximandre, comme la distinction entre les étoiles fixes et les planètes, furent remarqués peu de temps après lui6. »

Une autre percée théorique, la sphéricité de la Terre, envisagée à partir des Pythagoriciens, a découlé semble-t-il en première instance, non d’une observation directe, mais d’une conception de la perfection associée plutôt aux trajectoires des astres. Aristote, dans son Traité du Ciel, avance également en faveur de cette thèse des arguments théoriques issus en partie de sa Physique : « par nature les choses pesantes se portent vers le centre7 », et l’agrégation des parties de la Terre vers son centre crée une masse « identique ». Il présente toutefois en complément deux observations pour justifier la forme circulaire de notre planète : la première est celle de la forme convexe de l’ombre de la Terre projetée sur la Lune lors d’une éclipse de Lune ; la seconde est que « certains astres visibles en Égypte et dans la région de Chypre ne sont pas visibles dans les régions du Nord, et ceux des astres qui sont constamment apparents dans les régions du Nord se couchent dans les régions nommées plus haut8. »

Méton et Euctémon, dont les écrits n’ont pas survécu mais au sujet desquels il existe des témoignages9, ont réalisé au Ve siècle d’autres observations astronomiques. Ils ont établi en particulier que 19 années solaires sont égales à 235 mois lunaires. Si cette corrélation est en grande partie le fruit de calculs et d’extrapolations, il est certain qu’ils se sont basés sur des observations qui constituent les premiers relevés astronomiques grecs prolongés10. Bien que la détermination de l’année solaire soit de première importance en astronomie théorique, ils ont bénéficié d’une source de motivation additionnelle : la nature chaotique du calendrier civil des Grecs11 qui ont adopté une logique luni-solaire12, contrairement aux Égyptiens qui avaient opté pour une année de 365 jours.

Au IVe siècle, Platon accentue l’orientation théorique et déductive de l’astronomie. Dans La République, cette dernière est évoquée à la suite de la géométrie en tant qu’enseignement participant du cheminement vers la lumière de la connaissance et concernant les mouvements des solides en trois dimensions. Elle ne doit pas être pratiquée comme une simple contemplation visuelle des choses d’en haut, « car il n’existe pas de connaissance de ces objets-là13 » qui sont très inférieurs aux choses véritables « si on considère ces mouvements qu’emportent la vitesse réelle et la lenteur réelle, dans leurs relations réciproques au sein du nombre véritable et selon les configurations véritables, et qui emportent à leur tour tout ce qui réside en elles14. » Les rapports mathématiques, invisibles, constituent la seule réalité qui peut être saisie par la raison et non par la vue. Par conséquent, il faut recourir à la « riche décoration du ciel comme à des modèles en vue de la connaissance de ces choses supérieures15. » C’est en « procédant par problèmes » que l’astronomie doit être étudiée, « à la manière de la géométrie16 », autrement dit de façon déductive. Les phénomènes célestes peuvent alors être laissés « de côté17 ».

Selon le témoignage de Simplicius, « Platon admet en principe que les corps célestes se meuvent d’un mouvement circulaire, uniforme et constamment régulier ; il pose alors aux mathématiciens ce problème : quels sont les mouvements circulaires, uniformes et parfaitement réguliers qu’il convient de prendre pour hypothèses, afin que l’on puisse sauver les apparences présentées par les planètes18 ? » Comme le note Pierre Duhem, dans ce témoignage, « Le but de l’Astronomie est défini avec une extrême netteté ; cette science combine des mouvements circulaires et uniformes destinés à fournir un mouvement résultant semblable au mouvement des astres ; lorsque ses constructions géométriques assignent à chaque planète une marche conforme à celle que révèlent les observations, son but est atteint, car ses hypothèses ont sauvé les apparences19. » Les observations ne sont donc pas totalement éludées, mais elles interviennent en seconde instance, comme élément de confirmation d’une construction théorique fondée sur des principes (mouvements circulaires uniformes).

Cette direction méthodique impulsée par Platon et mise en pratique brillamment par Eudoxe de Cnide20, son associé à l’Académie, sera celle empruntée par les astronomes qui leur ont succédé. En particulier, « l’explication du mouvement observable des planètes allait rester, jusqu’à Newton, thème capital de l’astronomie21. » Si les succès de cette approche déductive ont été extraordinaires et ont contribué à révolutionner notre appréhension de l’univers, on peut s’interroger concernant la difficulté qu’il peut y avoir à remettre en question des principes (directeurs). En particulier, l’idée de mouvement circulaire, expression d’harmonie et de perfection, a été abandonnée par Kepler… deux mille ans après Platon.

Entités premières

« L’astronomie et la météorologie, souligne G.E.R. Lloyd, figuraient au premier plan des spéculations des premiers physiciens ; mais dans aucun de ces domaines ils n’étaient en mesure de recourir à l’expérimentation directe22 », à ceci près que la régularité des mouvements célestes procure un moyen indirect de vérifier des hypothèses. Concernant les entités premières, la situation est encore plus délicate car les Grecs se trouvaient tout simplement dans l’impossibilité technique de départager des théories aussi différentes que celles de Démocrite et d’Aristote23. De plus, dans ce domaine d’investigation, auquel correspond la chimie moderne, les Présocratiques ont peu ou pas essayé de mener des observations24. Il existe toutefois quelques exceptions : pour étayer l’hypothèse que le chaud et le froid correspondent respectivement au rare et au dense, Anaximène a utilisé le fait que l’air expulsé avec les lèvres pratiquement fermées est ressenti comme plus froid que celui exhalé avec la bouche ouverte ; Anaxagore a apporté une preuve de la matérialité de l’air en remarquant la résistance offerte par celui-ci lorsqu’il est enfermé dans des outres ou dans des clepsydres.

Dans un contexte historique où l’expérimentation, extrêmement limitée techniquement, n’était pas d’un grand secours, « il est très compréhensible qu’à court terme la doctrine proposée par Aristote ait paru plus prometteuse25. » Rappelons que selon celle-ci les couples chaud/froid et sec/humide sont les entités premières, et les corps simples sont formés de la manière suivante : le feu est constitué du chaud et du sec, l’air du chaud et de l’humide, l’eau du froid et de l’humide, la terre du froid et du sec26. Une particularité des conceptualisations de ce genre est que les entités premières, ainsi que les corps simples, lorsque ceux-ci ne sont pas premiers, peuvent se transformer les uns en les autres. Pour les corps simples, la formulation d’Aristote permet d’appréhender aisément les mutations via les variations de température et d’humidité. Ainsi, selon celui-ci, de l’eau portée à ébullition devient de l’air car du froid-humide se transforme en chaud-humide. Inversement, l’air se transforme en eau par refroidissement. Ce type de théorie « fournissait des phénomènes une explication plus directe que n’importe quelle tentative pour rendre compte de ces transformations en termes mathématiques27. » Tant que les techniques ne permettaient pas d’identifier des particules plus élémentaires que les quatre éléments, la simplicité semblait privilégiée. On peut aussi le formuler à l’aune des développements scientifiques contemporains28 : la plus petite distance conceptuelle entre théorie et observation prévalait.

Remarquons que le fondateur du Lycée ne s’est pas limité à l’observation de phénomènes naturels élémentaires29. Il note par exemple sur le plan technique que « le fer travaillé fond, au point de devenir liquide et de se solidifier de nouveau et c’est ainsi qu’on fabrique les métaux trempés : en effet, les scories forment un dépôt et sont éliminées vers le bas comme impures ; lorsque le fer subit l’opération de nombreuses fois et devient pur, il devient du métal trempé30. » En outre, les caractéristiques de substances naturelles qu’il mentionne induisent pour certaines la mise en œuvre délibérée de situations contraintes, notamment celle-ci : « le nitre et les sels sont solubles par un liquide, non pas n’importe lequel mais à condition qu’il soit froid, ce pourquoi ils fondent avec l’eau et toutes les formes d’eau, mais ne fondent pas avec l’huile.31. » Si la démarche peut être qualifiée d’expérimentale d’un point de vue scientifique, les données récoltées sont bien entendu interprétées à la lueur de la théorie des entités premières et des corps simples, elles ont vocation à la consolider.

Aristote estime que la terre, l’eau, le feu et l’air composent l’ensemble des choses terrestres, mais les corps célestes sont constitués d’une substance différente, un cinquième élément, l’éther. Pour en arriver à cette conclusion, il part du principe que les astres se meuvent d’un mouvement circulaire, invariable et éternel (il ajoute l’éternité par rapport au principe platonicien). Parallèlement, il observe que les quatre éléments terrestres sont dotés d’un mouvement naturel, orienté soit vers le centre de la Terre, soit en direction opposée : la terre et l’eau vont vers le bas naturellement tandis que l’air et le feu s’élèvent. Ils peuvent suivre des trajectoires non rectilignes, notamment circulaires, lorsqu’ils sont soumis à des contraintes, ce qui n’est pas le cas des astres dont le mouvement est circulaire et éternel. Les corps célestes ne peuvent donc être composés de matière terrestre car, si c’était le cas, ils ne pourraient se déplacer indéfiniment de façon circulaire32.

L’hypothèse du cinquième élément combine des principes astronomiques avec des observations du comportement des corps simples. Si elle peut sembler naïve et désuète, il convient de souligner qu’elle n’a été abandonnée qu’à partir de l’expérience de Michelson et Morley à la fin du XIXe siècle. L’éther luminifère n’avait plus grand-chose à voir avec celui d’Aristote, mais son existence hypothétique, en tant qu’élément distinct des corps terrestres et permettant le déplacement de la lumière, demeurait d’actualité. Sa version aristotélicienne souffrait de davantage d’écueils théoriques tels que la jointure entre les régions céleste et terrestre, ou l’émission de lumière par le Soleil. Mais ces difficultés, dont le Stagirite a été en partie conscient, « ne l’ont pas conduit à modifier un seul trait essentiel de sa théorie […] on ne pouvait renoncer à la théorie de l’aithèr elle-même sans laisser irrésolue une difficulté bien plus considérable, qui était de savoir comment rendre compte du mouvement continu et circulaire de ces mêmes corps célestes33. »

Mouvement

Après les trajectoires célestes, évoquons les mouvements terrestres. « Il est à peine exagéré de dire qu’avant Aristote il n’existe dans la science grecque absolument rien que l’on puisse appeler du nom dynamique. Les présocratiques ont recours, dans divers contextes, au principe suivant lequel les choses semblables s’attirent l’une l’autre ; mais c’est là une généralisation qui recouvre une gamme étendue de phénomènes34 », depuis l’attraction gravitationnelle jusqu’à la grégarité animale. Selon Démocrite, « les animaux se rassemblent avec des animaux de même espèce, comme les colombes avec les colombes35 ». Il en va de même pour les êtres inanimés : « c’est le mouvement de la vague qui pousse les galets oblongs au même endroit que les galets oblongs, et les galets ronds au même endroit que les galets ronds, tout se passant comme si la ressemblance qui se trouve dans les choses comportait un principe de leur rassemblement36. »

Bien qu’il ne propose pas de traitement systématique de la dynamique, Aristote avance « les premiers énoncés généraux concernant les relations entre les divers facteurs qui gouvernent la vitesse d’un corps en mouvement37. » Il distingue les mouvements naturels des mouvements contraints. Pour les premiers, la vitesse est directement proportionnelle au poids du corps, et inversement proportionnelle à la « densité » du milieu à travers lequel se déplace le mobile ; pour les seconds, dans la plupart des cas, la vitesse est directement proportionnelle à la force utilisée, et inversement proportionnelle au poids du corps en mouvement. En général, Aristote « est très loin du compte. Cependant, ces règles sont moins en conflit avec les phénomènes observables qu’on ne pourrait le supposer au premier abord38 ». En effet, « dans l’air, les corps les plus lourds tombent plus vite que des corps plus légers de même forme et de même taille, bien que ce ne soit plus vrai dans le vide39. »

« La tare principale de la dynamique aristotélicienne n’est donc pas tant d’avoir négligé de prêter attention aux données de l’expérience que d’avoir manqué de pousser l’abstraction suffisamment loin40. » En particulier, Aristote postulait l’existence d’un « lieu », distinct du corps, pour que ce dernier puisse se mouvoir41. Contrairement à Démocrite, il n’envisageait pas que les déplacements se réalisent dans le vide. Il n’a pas non plus mené des expérimentations simples qui auraient mis en évidence des inexactitudes et des inconsistances logiques de sa théorie du mouvement : « Les théoriciens postérieurs, de fait, allaient critiquer la doctrine d’Aristote à la fois sur le terrain de l’abstraction et sur celui de l’expérience : au VIe siècle après J.-C., par exemple, Philopon présentera des arguments expérimentaux pour réfuter la doctrine suivant laquelle la vitesse d’un corps en chute libre est directement proportionnelle à son poids42. »

Biologie et médecine

Philosophie et biologie chez Aristote

S’il existe un domaine dans lequel Aristote a été pionnier, plus encore qu’en physique, et où il a mené de multiples expérimentations qui ne se limitent pas à la simple observation, c’est la biologie, terme qui ne peut pas être employé avant lui. Ses traités biologiques « constituent plus du cinquième de l’ensemble de ses œuvres conservées – et la raison en est claire. Les créatures vivantes et leurs parties fournissaient, sur le rôle de la forme et de la cause finale, bien plus de témoignages que ne le faisaient les objets inanimés43. » La biologie, comme n’importe quel autre domaine d’investigation du Stagirite, appartient à un corpus philosophique unifié, structuré autour de principes et de concepts fondamentaux, en particulier ceux de forme, de matière, de nature ou de cause44. Rappelons à leur sujet que « la nature est double, matière d’un côté, figure de l’autre, que celle-ci est fin, et que tout le reste est en vue de la fin, la nature comme forme sera la cause en vue de quoi45. » De plus, la nature est en premier lieu conçue comme principe interne de mouvement et de repos.

Les méthodes de recherche péripatéticiennes en biologie sont notamment rattachées aux concepts fondamentaux dans Les Parties des animaux46. Utilisant une analogie récurrente dans ses écrits, Aristote affirme que la biologie est comparable à la construction d’une maison : les phénomènes de la seconde se produisent en raison de la « forme de la maison […]. La genèse, en effet, est en vue de la substance47 ». De surcroît, « la nature selon la figure est plus importante que la nature matérielle48. » Nous retrouvons le principe que la forme constitue la cause finale et prime sur la matière, cette dernière étant associée à une sorte de nécessité à laquelle les Présocratiques se sont trop souvent limités. La prééminence de la forme n’est cependant pas synonyme de conceptualisations n’accordant pas d’importance à la matière et aux expérimentations. Pour justifier ces dernières, Aristote considère l’étendue des connaissances au sujet des êtres éternels et au sujet des êtres soumis à génération et à corruption.

Parmi les substances constituées par nature, les unes, inengendrées et incorruptibles, existent pour absolument toute l’éternité, tandis que les autres ont part à la génération et à la corruption. Or il se trouve qu’à propos des premières, toutes dignes et divines qu’elles soient, notre étude est moins avancée (car en ce qui concerne aussi bien ce à partir de quoi on peut les examiner, que ce que nous désirons savoir à leur propos, les évidences sensibles sont extrêmement réduites) ; en revanche, à propos des plantes et des animaux mortels, nous avançons plus facilement dans leur connaissance, du fait que nous vivons avec eux49.

Si la connaissance des êtres éternels procure davantage de plaisir, les choses périssables « nous fournissent plus de science50 » et, « même quand il s’agit d’animaux qui ne sont pas agréables à percevoir, en ce qui concerne la connaissance théorique, la nature artiste procure de la même manière d’extraordinaires plaisirs à ceux qui sont capables d’en connaître les causes, c’est-à-dire qui sont philosophes par nature51. » Les plaisirs extraordinaires sont distillés en priorité par la forme, autrement dit par « l’ensemble de la figure52 » qui permet de surmonter l’ « aversion » envers les parties telles que le sang, les chaires et les os ou les vaisseaux. Le but que constitue la connaissance, plus particulièrement celle des formes, motive non seulement l’observation mais aussi la dissection des animaux qui implique « des ‘observations provoquées’, c’est-à-dire une étude entreprise délibérément pour découvrir des faits53. »

Bien que la forme encourage l’activité de recherche et constitue la finalité des choses, la matière apparaît comme une « nécessité », aussi bien sur le plan physique que sur le plan biologique54. Téléologie et nécessité matérielle ne sont pas incompatibles, elles peuvent fournir des éléments d’explication complémentaires, par exemple dans le cas de la chevelure humaine : « Pour la tête, c’est l’être humain qui l’a la plus velue parmi les animaux, d’une part par nécessité du fait de l’humidité du cerveau et du fait des sutures (car là où il y a de l’humidité et de la chaleur en grande quantité, il est nécessaire que la pousse soit la plus abondante), et d’autre part à des fins de protection, pour que les poils servent de couverture en gardant des excès du froid et de la chaleur55. »

De la dissection et des méthodes hippocratiques

L’usage de la dissection à des fins de recherche remonterait à la fin du Ve siècle-début du IVe siècle56, mais il y semble encore peu répandu. En effet, nombre d’observations rapportées par les auteurs hippocratiques sont soit fantaisistes, soit réalisées à partir du traitement de fractures, de dislocations ou de blessures. Des maladies sacrées offre un exemple d’interprétation singulière : une pathologie y est expliquée comme résultant d’une inondation du cerveau par du phlegme, surtout lorsque le « vent provient du sud 57». L’interprétation est justifiée par la dissection post-mortem d’un cerveau de chèvre, celui-ci apparaissant rempli de fluide et dégageant une odeur infecte. Par ailleurs, si deux traités, Des lieux dans l’homme et Des chairs, fournissent des descriptions assez détaillées et précises des organes sensoriels ainsi que des vaisseaux sanguins, leurs auteurs ne mentionnent pas avoir eu recours à la dissection, ils se référent à l’étude de lésions58.

En invoquant le dégoût déclenché par le contact avec les parties internes d’un animal, Aristote apporte un élément d’explication au sujet de la rareté des dissections avant ses travaux. Toutefois, selon G.E.R. Lloyd, un « facteur plus fondamental concerne les hypothèses qui orientaient la dissection et les problèmes en rapport avec celle-ci 59». Les hypothèses sont notamment celles formulées à propos des entités élémentaires terre, eau, air, feu, ainsi que le principe d’attirance des choses semblables. Or à l’exception de l’ « eau », aucun des éléments ne pouvait être observé directement à l’œil nu, limitant les bénéfices expérimentaux potentiels de la dissection qui, dans ces conditions, ne pouvait confirmer ni infirmer les théories.

Les hypothèses des auteurs hippocratiques pouvaient différer de celles des philosophes de la nature et certains des premiers ont été particulièrement critiques à l’encontre des seconds. Ainsi, L’ancienne médecine s’attaque aux médecins qui s’inspirent des principes philosophiques :

Certains médecins et savants déclarent qu’il n’est pas possible de connaître la médecine quand on ne connaît pas ce qu’est l’homme […] et le discours de ces gens-là va dans le sens de la philosophie, comme celui d’Empédocle ou d’autres qui, à propos de la phusis, ont écrit, en remontant à l’origine, ce qu’est l’homme, comment il s’est formé au début et de quels éléments il s’est coagulé. Mais moi, j’estime que tout ce qui a été dit ou écrit sur la nature (peri phuseôs) par tel savant ou tel médecin a moins de rapport avec l’art de la médecine qu’avec l’art de la peinture et j’estime que, pour avoir quelque connaissance précise sur la nature, il n’existe aucune source autre que la médecine60.

L’auteur précise que cette dernière n’a pas besoin d’hypothèses ou postulats, puis demande que les théories physiques soient vérifiables, du moins en partie. Néanmoins, selon lui, pour déterminer le traitement à administrer à un patient, un praticien n’a d’autre choix que de se référer à la sensation du corps61. De plus, lorsqu’il s’agit de présenter ses propres conceptualisations, il s’avère qu’il identifie des constituants élémentaires tels que le salé, l’amer, le sucré, l’acide, l’astringent et l’insipide. Ainsi, bien que sa doctrine soit plus complexe que celle qu’il rejette, elle reste sujette à des objections similaires62. En pratique, elle se révèle guère moins spéculative que celles des physiciens.

Malgré le peu de succès expérimental, sur le plan biologique, rencontré par les auteurs hippocratiques, il existe un domaine, celui de l’observation clinique et du prognostique, dans lequel on trouve des examens attentifs et détaillés qui éveillent encore l’admiration63. Par exemple, Prognostique s’intéresse plus spécialement aux maladies aiguës telles que la pneumonie, qui s’accompagnent de fortes fièvres. L’auteur y décrit le mode opératoire à suivre pour examiner un patient : le médecin doit d’abord observer le visage du patient, par exemple, la couleur et la texture de la peau, et plus particulièrement les yeux. Ces derniers évitent-ils la lumière, pleurent-ils involontairement ? Sont-ils enfoncés ? Oscillent-ils, restent-ils fixent ? Le blanc est-il livide ? Le médecin doit aussi s’enquérir du sommeil, des intestins, de l’appétit, de la posture, de l’haleine, de la température, des selles, des urines, du vomi ou des expectorations du patient. Une description de ce type illustre le souci d’exhaustivité et de détail qui pouvait exister chez les médecins en Grèce ancienne. De plus, ces exigences ne restaient pas lettres mortes, elles étaient mises en pratique. Ainsi, Les Épidémies contiennent-elles pas moins de quarante-deux descriptions d’antécédents médicaux, avec parfois des comptes rendus journaliers s’étendant sur de longues périodes.

À l’instar des secteurs de recherche évoqués précédemment, la médecine grecque illustre un désir de théorisation étayé par des examens parfois approfondis et extensifs. Néanmoins, si les observations ont contribué pour certaines à la constitution d’un cadre conceptuel, au travers de généralisations, elles semblent avoir eu pour objectif premier d’avaliser les théories, ce qui a pu limiter la diffusion de la pratique de la dissection qui n’a été déployée à grande échelle qu’à partir d’Aristote, sur des animaux64. Celui-ci et ses collaborateurs les ont utilisées également dans le but de confirmer une conceptualisation d’ensemble qui, même si elle s’est avérée trop figée dans le temps par rapport à la théorie moderne de l’évolution ou inadéquate dans la distinction forme/matière, associée au couple mâle/femelle, s’accordait toutefois avec l’identification de régularités biologiques comme la reproduction, les fonctions corporelles et les interactions organiques.

Succès et limites des méthodes aristotéliciennes

La dissection est mise en œuvre et rapportée par Aristote dans le cadre d’une analyse des parties des animaux, regroupées en deux grandes catégories : 1) les homéomères, qui se divisent en parties semblables, par exemple les chairs qui se divisent en chairs ; 2) les composés, tels que le visage ou la main, qui ne se divisent pas en parties semblables. Grâce à la dissection, Aristote établit des descriptions détaillées et structurées – bien que parsemées d’erreurs et moins abouties que celles de ses successeurs65 –, du cœur, du système vasculaire ou encore des poumons. Au sujet du cœur, il note en particulier qu’il a « sa pointe tournée vers l’avant, mais cela peut souvent échapper à l’observation, car la position change quand on ouvre les animaux66. » À propos des poumons, il commence comme souvent par expliquer pourquoi ses prédécesseurs se sont fourvoyés : « ceux qui pensent que le poumon est vide se trompent complètement, parce qu’ils étudient les organes prélevés sur les animaux qu’on a ouverts, dont le sang s’est immédiatement retiré d’un coup67. »

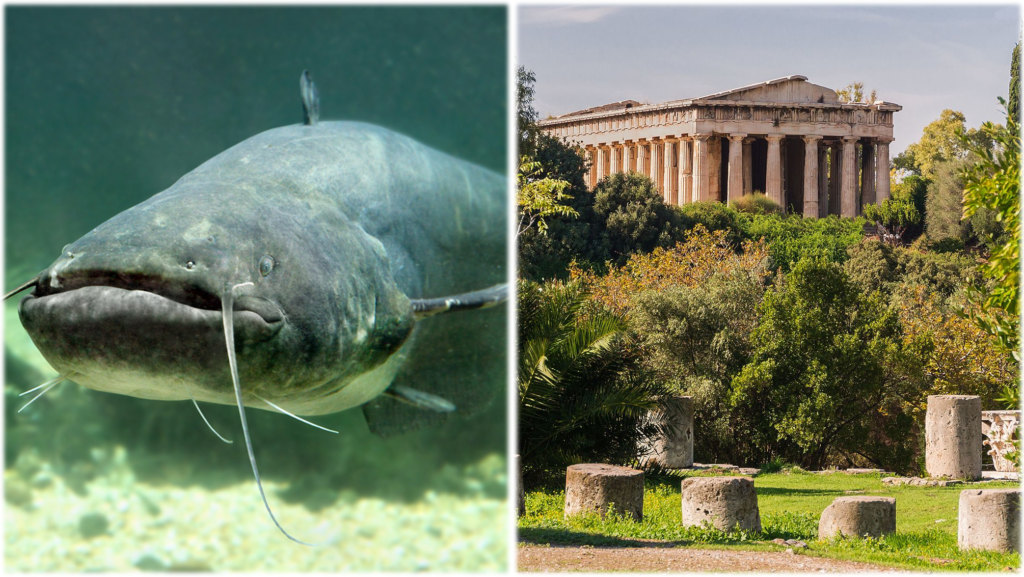

Au-delà de la dissection, Aristote multiplie les observations minutieuses des animaux, certaines n’ayant été reproduites et confirmées qu’au cours des deux derniers siècles, par exemple celle-ci : « Parmi les poissons de rivière, le silure mâle s’occupe beaucoup de ses petits. En effet, alors que la femelle s’en sépare dès qu’elle a pondu, le mâle, là où la plupart des œufs sont rassemblés, demeure pour garder les œufs, en ne se souciant de rien d’autre que d’écarter les autres petits poissons pour qu’ils ne dévastent pas la ponte. Et il fait cela quarante à cinquante jours, jusqu’à ce que les petits ayant grandi, ils soient capables d’échapper aux autres poissons68. » Ce poisson-chat a été étudié à nouveau en 1857 par le biologiste suisse Louis Agassiz et a reçu depuis le nom de Parasilurus aristotelis, le poisson-chat d’Aristote69.

Les observations menées permettent en premier lieu de réfuter les théories précédentes avant d’asseoir de nouvelles thèses. Ainsi, Aristote exclut la proposition hippocratique, « ridicule », que des liquides passent dans les poumons sur la base du fait qu’il n’existe pas de canal de communication entre les poumons et l’estomac, comme l’œsophage entre la bouche et l’estomac70. Toujours à propos des poumons et de manière plus générale, Aristote critique Démocrite, Anaxagore et Diogène d’Apollonie pour leur « méconnaissance des parties internes71 » en plus de leur rejet de la nature comme cause finale. « S’ils avaient en effet cherché à quelle fin les animaux respirent, et s’ils avaient fait porter l’examen sur leurs parties, comme les branchies et le poumon, ils en auraient aussitôt trouvé la cause. »

Le manque d’observations sert aussi à contredire des affirmations, par exemple : « l’anguille n’a ni mâle ni femelle et elle n’engendre rien à partir d’elle-même, mais ceux qui disent qu’on en voit parfois certaines avec des sortes de poils ou de vers adhérant à elles, n’ayant pas considéré suffisamment l’emplacement de ces phénomènes, parlent de manière irréfléchie. En effet, aucun des animaux de cette sorte ne donne naissance à un petit vivant sans avoir au préalable produit un œuf, or on n’a jamais vu aucune anguille avec un œuf72. » Aristote sait aussi employer le manque d’évidence expérimentale pour rejeter des phénomènes invraisemblables comme celui d’animaux à un seul sabot et deux cornes : « certains animaux ont des cornes et d’autres n’en ont pas. La plupart des animaux qui ont des cornes ont naturellement le pied divisé en deux, par exemple le bœuf, le cerf, la chèvre ; et on n’a jamais vu d’animal solipède avec deux cornes73. » De plus, il utilise l’absence de preuve empirique afin d’expliquer des incertitudes concernant des phénomènes biologiques tels que la parthénogenèse, la durée de gestation chez les éléphants, l’éventuelle perte de dents des chiens, la nature du cordon ombilical d’un embryon de seiche, ou la possibilité que le roi soit présent lors d’un essaimage d’abeilles74.

Le recours avec succès aux observations s’accompagne par ailleurs de nombreuses inexactitudes et d’affirmations erronées, en particulier l’idée que le sang ne circule pas dans le cerveau et que ce dernier est naturellement froid au toucher75, ou que le cœur, premier organe à se développer dans l’embryon, est le siège des sensations76. Pour la croissance du cœur, Aristote s’appuie en particulier sur l’observation du développement d’un embryon de poussin : dans un œuf de trois jours, « le jaune se forme en remontant vers la pointe de l’œuf, là où se trouve le principe de l’œuf et où l’œuf éclot, et de la grosseur d’un point sanguinolent le cœur apparaît dans le blanc77. »

Précisons qu’Aristote utilise des sources d’observation tierces qui ont acquis une forme d’expertise par la pratique (pêcheurs, apiculteurs, bergers, chasseurs, agriculteurs), des sources plus généralistes comme les philosophes et les médecins, mais aussi des personnes comme des sages-femmes et des physionomistes, ainsi que des textes d’ordre littéraire. Le cas du bison de Pæonie constitue un exemple désopilant : après avoir décrit les traits de l’animal de façon factuelle, Aristote avance que celui-ci, lorsqu’il a reçu un coup, « s’enfuit et ne fait face que quand il est épuisé. Il se défend en frappant avec ses pieds et en se déchargeant de ses excréments qu’il lance jusqu’à quatre brasses de lui. Il se sert facilement et souvent de ce procédé et ses excréments sont brûlants au point de roussir le poil des chiens78. »

On trouve ainsi dans les méthodes aristotéliciennes les prémices d’un empirisme moderne, où l’expérience sert à la fois de tremplin et d’assise théoriques, juxtaposées à des propositions guidées par des concepts philosophiques fondamentaux, notamment ceux de forme et de matière, à des généralisations hâtives ainsi qu’à des affirmations douteuses.

Politique

Conservons à l’esprit que les Grecs, premiers à formaliser des théories scientifiques aussi vastes, ont été simultanément défricheurs et bâtisseurs. Ils l’ont été également en politique qu’ils ont non seulement inventée mais placée au centre de leur vie, du moins, faut-il le rappeler, au centre de la vie des hommes non asservis dotés du statut de citoyen. Les expérimentations politiques ont constitué en la pratique de différentes constitutions (tyrannie, oligarchie et démocratie) et cadres législatifs, plus particulièrement en l’exercice de formes de participation à la gestion, à la direction, à la défense et plus généralement à la vie de la cité qui comprenait des aspects culturels comme le théâtre.

Techniques oratoires et militaires

En démocratie, les citoyens disposaient de l’opportunité d’exprimer leurs opinions à l’intérieur de diverses enceintes (agora, assemblée, conseil, tribunal), les débats étant cadrés par les lois qui, malgré leur vocation à la stabilité, pouvaient être révisées à la faveur de changements politiques comme le rétablissement de la démocratie athénienne en 403 après la tyrannie des Trente79. Pour convaincre un interlocuteur ou un auditoire, il était préférable de disposer d’une technique de persuasion, ou rhétorique, qui avait pu être acquise via une éducation adéquate, notamment auprès des Sophistes80. Mais la rhétorique, en tant qu’art, permettait de défendre aussi bien la thèse que l’antithèse, le juste que l’injuste, en particulier en jouant sur les passions de l’audience, et c’est pour cette raison qu’elle a été vivement critiquée par Platon puis par Aristote.

Platon, par exemple dans Gorgias, affirme au travers de la voix de Socrate que cette pratique « n’a rien d’un art, mais […] demande un esprit sagace, viril et naturellement apte au commerce des hommes. Le fond de cette pratique est pour moi la flatterie. […] À mon avis, la rhétorique est le simulacre d’une partie de la politique. […] Je dis qu’elle est laide81 ». Aristote, pour sa part, reproche aux auteurs de traités d’art oratoire de s’enquérir « pour l’essentiel de ce qui est extérieur au fait : car la prévention défavorable, la pitié, la colère et autres semblables passions de l’âme, ne concernent pas le fait mais sont destinées au juré. […] Ils n’indiquent rien, en revanche, sur les moyens de persuasion techniques82 » d’ordre dialectique, c’est-à-dire les syllogismes (et plus particulièrement les enthymèmes). De fait, les Sophistes, en faisant apprendre à leurs élèves des discours et arguments types, prêts à l’emploi, n’enseignent pas « l’art, mais les produits de l’art83 ».

À la suite de Socrate et par opposition au relativisme sophiste, Platon et Aristote estiment que science et éthique sont intriquées, que la connaissance participe du bien. Le premier avance notamment dans Protagoras : « quiconque ne saurait devenir médecin, en faisant mal, ne saurait évidemment non plus devenir mauvais médecin. Ainsi l’homme de bien peut devenir méchant par l’effet de l’âge, ou du travail, ou de la maladie, ou de quelque autre accident ; car la seule manière de mal faire, c’est d’être privé de la science84 ». Si le second distingue trois sortes de problèmes85 (logiques, physiques, éthiques), il réduit l’éthique à la politique qui œuvre pour le bien humain86 et qui se fonde sur la nature, comme nous le préciserons plus loin. Dans ce cadre, la rhétorique, en tant que technique dialectique, est utile « parce que le vrai et le juste ont naturellement plus de force que leurs contraires87 », et parce qu’elle procure un moyen de réfutation et de défense face aux discours injustes. Elle ne s’apparente toutefois pas à une science car ses prémisses sont seulement vraisemblables et non pas vraies, elles sont constituées notamment des opinions communes qui s’expriment entre autres sous la forme de maximes. En tant que partie de la dialectique, elle n’est de toute façon pas une science car elle porte sur les discours.

La rhétorique jouait un rôle majeur dans les débats de la cité, notamment ceux qui se déroulaient à l’Assemblée, au Conseil ou dans un tribunal. Avec la dialectique, Platon et Aristote se sont efforcés d’apporter davantage de rigueur et de rationalité à une technique s’appuyant démesurément à leur goût sur les passions. Cependant, il me semble intéressant de noter qu’Aristote, dans sa Rhétorique, consacre pas moins de 12 chapitres sur 15 du premier livre aux prémisses (non fondées rationnellement par définition), 11 chapitres sur 26 du second livre aux passions, et 5 chapitres seulement aux enthymèmes proprement dits, le troisième et dernier livre étant dédié au style et à l’organisation du discours. Si vraisemblablement de la structuration est apportée aux discours, ces derniers reposent toujours sur une liste étendue de présupposés moraux et psychologiques, et ils s’inscrivent, aussi bien dans la forme que dans le fond, dans le prolongement direct de ceux des Sophistes. La critique constructive de la rhétorique formulée par Aristote met ainsi en valeur, plutôt qu’elle ne dévalorise, une technique politique expérimentée au quotidien par les orateurs de la cité.

Lorsque les paroles ne suffisent pas à s’entendre ou lorsqu’elles alimentent la discorde, les armes entrent en jeu. Ainsi que l’avance Moses I. Finley, dans l’Antiquité, « la guerre était la condition naturelle de la société humaine. Après qu’Hérodote et Thucydide en eurent donné l’exemple, les historiens prirent l’habitude de s’interroger régulièrement sur les causes ou les prétextes qui déclenchèrent tel ou tel conflit armé ; mais aucun historien ou philosophe ne se demanda jamais : pourquoi la guerre88 ? » Utiliser la notion de guerre peut induire une projection de nos catégories contemporaines alors que les conflits armés en Grèce ancienne différaient amplement de leurs homonymes modernes, notamment parce que les batailles ne se déroulaient pas de façon ininterrompue, elles cessaient durant l’automne et l’hiver ; parce qu’elles disposaient en partie d’un cadre légal avec les règles panhelléniques non écrites89 ; et parce qu’elles étaient livrées par des hoplites, ces citoyens-soldats qui devaient autofinancer leur lourd équipement (large bouclier, lance, casque, petite épée…) et qui, majoritairement agriculteurs et artisans, n’étaient pas des spécialistes contrairement aux mercenaires.

Au Ve siècle, Athènes cultive plus que d’autres cités la non-professionnalisation de ses soldats, ainsi que l’indique Périclès dans un célèbre passage de l’oraison funèbre : « Nous nous distinguons également de nos adversaires par notre façon de nous préparer à la pratique de la guerre. […] notre confiance se fonde peu sur les préparatifs et les stratagèmes, mais plutôt sur la vaillance que nous puisons en nous-mêmes au moment d’agir. Et, pour l’éducation, contrairement à ces gens, qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, nous, avec notre vie sans contrainte, nous affrontons au moins aussi bien des dangers équivalents90. » La non-spécialisation des hoplites s’accorde avec l’ « étonnante rareté des témoignages sur l’entraînement au combat91 » ainsi qu’avec l’opinion suivante de Xénophon : « il était impossible de manquer son coup, et les hommes exercés à entrer en contact avec l’ennemi n’avaient pas besoin qu’on leur montre ce qu’il fallait faire ensuite92 ». Ajoutons que l’armée d’hoplites « n’est bien adaptée qu’à un seul type de combat, le combat de plaine, phalange contre phalange, l’emplacement du combat étant fixé d’un commun accord93. » De surcroît, le poids de l’équipement empêche la poursuite de l’ennemi et réduit les chances de succès dans les régions montagneuses.

Est-ce à dire que les techniques militaires étaient accessoires voire superflues ? Certainement pas. D’abord parce qu’une bataille terrestre d’hoplites opposait deux phalanges de combattants adverses dont la discipline était primordiale. « La théorie militaire grecque insistait sur eutaxia, le bon ordre. « En dehors d’une formation (suntaxis), les hoplites sont inefficaces », écrivait Aristote (Pol. 127b 17). […] Les exercices de déploiement en formation […] ne visaient pas seulement à permettre au général d’orienter ses troupes dans la direction souhaitée ; il fallait aussi que les hoplites apprennent à ne pas se gêner mutuellement. […] Pour maintenir leur armée en formation, les Spartiates marchaient à la bataille au son de la musique des joueurs de flûte94 ». Sur le plan politique, « l’expérience de la phalange contribuait à promouvoir un esprit égalitaire dans le rang des hoplites eux-mêmes. Le riche hoplite pouvait avoir une armure plus jolie, un cimier plus orné, un bouclier mieux décoré que l’humble exploitant de quatre hectares qui se tenait à côté de lui dans la ligne, mais les deux hommes utilisaient des armes offensives quasiment identiques et chacun dépendait entièrement de l’autre en matière de défense. […] Le but de la phalange était une constante homogénéité d’effort. Les hommes inégaux sur le plan économique se retrouvaient ainsi égaux dans le combat95 ».

Un autre motif allant dans le sens d’une valorisation politique des techniques militaires, et questionnant la relativisation de celles-ci par Périclès, réside dans l’emploi massif par Athènes d’une marine qui a été décisive à Salamine, dans la seconde guerre médique, et centrale dans la stratégie de Périclès lui-même durant la guerre du Péloponnèse. Tandis qu’à Marathon 9000 Athéniens ont été mobilisés, soit environ un tiers seulement des effectifs disponibles, à l’Artémision la flotte athénienne a employé plus de 36000 hommes, dont 1734 hoplites96, les chiffres de Salamine étant analogues. Le modèle maritime représente et propose, selon Pierre Vidal-Naquet, une « technicité nouvelle » : « La tactique maritime, d’abord inspirée de la tactique terrestre, devient rapidement beaucoup moins sommaire avec des innovations comme le diekplous ou le périplous, et pendant la guerre du Péloponnèse la traditionnelle primauté de l’aile droite a disparu. […] Périclès compte l’emporter sur les Péloponnésiens parce que tout « ce qui touche au monde de la flotte est affaire de métier » […] et que la technê, tout comme les Athéniens qui l’incarnent au plus haut degré, aux yeux mêmes de leurs adversaires, suppose de perpétuelles innovations97. »

La guerre du Péloponnèse marque une inflexion en matière de techniques militaires à deux égards : 1) le général spartiate Brasidas y développe un « art du commandement » qui « devient une affaire d’expérience raisonnée (empeiria), de connaissance parfois rudement acquise (epistèmè) et de savoir-faire systématisé (technè) 98 » ; 2) au fil des années, les contingents comprennent davantage d’esclaves affranchis et de mercenaires, l’armée se vidant progressivement « de son contenu civique. Parallèlement, le citoyen paraît se désintéresser de plus en plus de la vie militaire99 ». Il se produit ainsi un « divorce entre le citoyen et le soldat100 » conjointement à une professionnalisation de l’armée qui se prolongera dans le développement, au IVe siècle, de nouvelles techniques, entre autres les tétrères et les pantères – des navires plus lourds que les trières et pourvus d’une véritable artillerie –, la poliorcétique (siège de villes) ou le rôle accru de la cavalerie.

Tragédie et comédie

La politique se confondant avec la cité dans son ensemble, elle ne se limite pas aux cercles de prise de décision ni aux activités militaires, elle s’étend aux pratiques culturelles. Revenons à ce propos sur l’oraison funèbre de Périclès : « pour remède à nos fatigues, nous avons assuré à l’esprit les délassements les plus nombreux : nous avons des concours et des fêtes religieuses qui se succèdent toute l’année, et aussi, chez nous, des installations luxueuses, dont l’agrément quotidien chasse au loin la contrariété. Nous voyons arriver chez nous, grâce à l’importance de notre cité, tous les produits de toute la terre, et les biens fournis par notre pays ne sont pas plus à nous, pour en jouir, que ne sont ceux du reste du monde. […] Notre ville, en effet, est ouverte à tous, et il n’arrive jamais que, par des expulsions d’étrangers, nous interdisions à quiconque une étude ou un spectacle, qui, en n’étant pas caché, puisse être vu d’un ennemi et lui être utile101 ».

Parmi les concours et fêtes religieuses, figurent notamment les tragédies qui sont jouées à l’occasion des Dionysies. « Sous l’impulsion, sans doute, de ces premiers représentants des tendances populaires que sont les tyrans, la communauté civique instaure des concours tragiques, placés sous l’autorité du plus haut magistrat, l’archonte, et qui obéissent, jusque dans les détails de leur organisation, aux mêmes normes qui régissent les assemblées et les tribunaux démocratiques. De ce point de vue, on peut dire que la tragédie, c’est la cité qui se fait théâtre, qui se met en scène elle-même devant l’ensemble des citoyens102. » Jaeger va même jusqu’à penser que l’ascendant de la tragédie est tel que les Athéniens la tiennent pour « responsable de l’âme de l’État tout entier103. »

Bien que les représentations tragiques soient données à l’occasion de fêtes religieuses, elles contribuent aux débats en remettant en question la réalité sociale : « Le drame porte sur la scène une ancienne légende de héros. Ce monde légendaire constitue pour la cité son passé — un passé assez lointain pour qu’entre les traditions mythiques qu’il incarne et les formes nouvelles de pensée juridique et politique, les contrastes se dessinent clairement, mais assez proche pour que les conflits de valeur soient encore douloureusement ressentis et que la confrontation ne cesse pas de s’exercer. La tragédie, observe justement Walter Nestle, prend naissance quand on commence à regarder le mythe avec l’œil du citoyen. Mais ce n’est pas seulement l’univers du mythe qui sous ce regard perd sa consistance et se dissout. Le monde de la cité se trouve du même coup mis en question et, à travers le débat, contesté dans ses valeurs fondamentales104. » Par exemple, dans l’Orestie d’Eschyle105, l’instauration de la justice citadine ne résorbe pas complètement les tensions entre anciens dieux (Érinnyes) et nouveaux dieux (Athéna, Apollon), notamment parce que c’est le vote d’Athéna qui fait pencher la balance en faveur d’Oreste (les humains se prononcent donc en faveur d’une condamnation de celui-ci).

À côté de la tragédie, la comédie a connu des débuts plus obscurs et a mis plus de temps à être valorisée106, probablement en partie car elle a vocation à représenter des hommes inférieurs tandis que sa consœur théâtrale s’intéresse aux êtres supérieurs. Selon Jaeger, « elle ne découvrit sa nature véritable que le jour où elle entra dans l’arène politique. Telle que nous la connaissons à son plus haut moment, elle est un produit authentique du franc-parler propre à la démocratie. […] Jamais plus elle ne refleurit (surtout pas dans l’Antiquité) après que les Grecs, selon une phrase de Platon, furent passés d’un excès de liberté à un excès de tyrannie107. » La comédie permet d’exprimer des critiques populaires ou de censurer des individus, des types de gouvernement ainsi que des activités comme la philosophie, la poésie ou la musique. Elle peut se présenter aux yeux d’un moderne sous un jour distinct en fonction des thèmes qu’elle aborde : progressiste lorsqu’elle défend la paix, conservatrice quand elle assimile Socrate aux Sophistes.

D’un point de vue expérimental, la tragédie et la comédie ne se limitent pas à susciter des questionnements et des critiques. Selon Aristote, « au moyen de la pitié et de la peur, [la tragédie] effectue la purgation des vécus émotionnels de cette nature108. » Autrement dit, elle constitue une véritable catharsis collective. Les deux formes théâtrales génèrent un « plaisir » qui émane de la pitié et de la peur dans le cas d’une fin tragique, d’un dénouement heureux dans le cas de la comédie, par exemple quand « les pires ennemis tout au long de l’intrigue, comme Oreste et Égisthe, quittent finalement la scène une fois devenus amis, et aucun d’eux ne meurt sous les coups de l’autre109. »

Par ailleurs, en s’intéressant aux événements tels qu’ils auraient pu arriver et non tels qu’ils se sont effectivement produits, « la poésie est plus philosophique et a plus de valeur que l’histoire. En effet, la poésie raconte les événements davantage dans leur généralité ; l’histoire, les événements dans leur particularité110. » Au travers de cette déclaration et de l’inclusion de la poésie dans l’ensemble de ses réflexions, Aristote reconnaît un héritage poétique et illustre une ouverture d’esprit qui n’était pas propre à Athènes, une ouverture qui ne s’est pas limitée historiquement à accueillir des étrangers ainsi que leurs opinions voire leurs dieux111 : les Grecs ont été, pour certains, des voyageurs illustres, tels Solon, Pythagore, Hérodote ou Platon. Soulignons que Solon fut à la fois poète et homme politique, et que les récits d’Hérodote ont nourri les considérations politiques des Sophistes.

Expérience politique vs philosophie politique

À travers l’évocation de quelques grandes coutumes (débats, combats, théâtre), on discerne l’étendue des expériences politiques qui ont été menées en la matière en Grèce ancienne jusqu’au IVe siècle, et l’on peut s’étonner qu’en comparaison de celles-ci, les expérimentations scientifiques n’aient pas été plus nombreuses. Serait-ce lié à la divergence des deux types de pratique concernant la maîtrise des conditions dans lesquelles elles se déroulent ? Les expérimentations politiques sont conditionnées par une « nature humaine » permettant de prédire dans une certaine mesure des comportements, par des traditions et par des lois que les personnes sont susceptibles d’enfreindre ; les expérimentations scientifiques sont soumises à des nécessités naturelles inviolables et à des circonstances pouvant être précisément identifiées. Malgré ces différences, connues depuis les Sophistes, la politique faisait l’objet d’enquêtes visant une connaissance de fiabilité comparable à celle de la physique. Les vastes recherches en politique de Platon et d’Aristote abondent en ce sens, en particulier la conviction commune en l’existence d’un ordre naturel structurant les relations humaines et plus particulièrement les fonctions occupées par les différentes catégories de population, ayant droit de cité ou non.

Chez Aristote, la nature se situe au commencement de la vie politique, elle explique, depuis la reproduction familiale, la genèse de la cité, son organisation, et la vocation politico-philosophique de l’homme : « la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu’elle atteint le terme de l’autarcie pour ainsi dire complète ; se constituant en vue de vivre, elle existe, en vue de la vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle, puisque les premières communautés le sont aussi. Car elle est leur fin, et la nature est fin […] Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement et non pas par hasard, est soit un être dégradé, soit un être surhumain112 ». La méthode aristotélicienne de recherche en politique s’inscrit dans une démarche générale, naturelle, qui consiste notamment à « diviser le composé jusqu’à ses éléments non composés113. » En particulier, « la cité est par nature antérieure à la famille et à chacun de nous. Le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie, car une fois que le corps entier a péri, il n’y a plus ni pied ni main114 ».

Une telle théorisation, d’autant plus venant d’un philosophe de sensibilité aristocratique, entérine la centralité de la politique et de la justice plutôt qu’elle ne l’initie, ces deux aspects étant déjà profondément ancrés dans les mœurs grecques au milieu du IVe siècle, ainsi que je me suis efforcé de le montrer dans les articles précédents. Si les philosophies de Platon et d’Aristote entretiennent une conception élitiste de l’action politique, elles admettent une participation élargie à un ensemble de citoyens plus ou moins dotés de prérogatives. Cependant, leur approche analytique voire scientifique de la politique tranche avec les pratiques démocratiques athéniennes : en s’évertuant à définir un ordre naturel stabilisant les lois, elles visent à mettre un terme aux changements incessants générés par les débats, par l’émission d’une foule d’opinions pouvant chacune, alternativement, prendre le dessus grâce à une rhétorique adaptée. Ce faisant, elles s’orientent vers une limitation des expériences politiques.

Contrairement aux sciences naturelles, la multiplication historique des expérimentations politiques ne semble pas tendre à stabiliser un cadre législatif mais à le faire évoluer indéfiniment en fonction des types de constitution et des intérêts des gouvernants. Selon Aristote, « à l’image des constitutions, les lois elles aussi sont nécessairement mauvaises ou bonnes, c’est-à-dire justes ou injustes115 ». Changer de constitution induit par conséquent une modification des lois. Concernant plus spécialement la démocratie, Platon affirme dans La République que les gouvernants n’y exercent leur pouvoir « qu’en se fondant sur la quantité de leurs possessions ; ils ne consentent pas à contrôler par une législation les jeunes qui se dissipent116 ». Non seulement les lois en démocratie sont moins bonnes que dans une oligarchie, mais elles ne sont pas suffisamment nombreuses dans la mesure où il n’existe pas de volonté d’instaurer et de maintenir des vertus, seul y compte l’intérêt de chacun.

Il se dégage ainsi une tension entre nature philosophique et pratique politique, malgré l’aspiration philosophique à conjuguer harmonieusement les deux concepts : la première identifie de manière générale des régularités, un ordre et des permanences historiques déterminantes, un cadre théorique ; la seconde, telle qu’elle se déroule historiquement, contribue à altérer l’ordre politique. Cette tension participe de la justification que, sur le plan scientifique, l’accent ait pu être placé sur la théorie, parfois aux dépens des expérimentations. La multiplicité des expériences politiques, pour sa part, a pu favoriser les débats d’idées, parfois dans la douleur comme cela fut le cas durant la guerre du Péloponnèse, et ainsi stimuler l’élaboration de thèses originales.

Notes

1.↑ Ce faisant, je ne conteste pas, bien au contraire, l’intérêt de se focaliser sur ces domaines afin de produire des analyses comparatives et circonstanciées comme celles de G.E.R. Lloyd, notamment dans “Experiment in Early Greek Philosophy and Medicine”. Proceedings of the Cambridge Philological Society, 10, 1964, p. 50-72. Toutefois, se limiter au périmètre de ce qui est considéré de nos jours comme scientifique risque d’occulter le fait que les philosophes grecs s’efforçaient d’élaborer des conceptualisations globales du monde, difficilement dissociables de l’émergence d’une politique encadrant tous les aspects de la vie, et desquelles dépendait intimement chacun des domaines particuliers d’investigation.

2.↑ Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Robert Laffont, 1990, p. 265.

3.↑ Finley, Moses I. Politics in the ancient world. Cambridge University Press, 1983, p. 72 sq. Ouvrage disponible ici : https://archive.org/details/politicsinancien0000finl_t0w5.

4.↑ Voir https://damiengimenez.fr/comment-les-philosophes-concevaient-la-nature-avant-platon-et-dans-quelle-mesure-leurs-vues-differaient-de-celles-du-polytheisme/#Deductions_et_observations.

5.↑ Carlo Rovelli, La naissance de la pensée scientifique, Anaximandre de Milet, Dunod, 2020.

6.↑ G.E.R. Lloyd, Une histoire de la science grecque, La Découverte, 1990, p. 100. Ouvrage désigné HSG dans les notes suivantes.

7.↑ Aristote, Traité du Ciel, 297a15 in Œuvres complètes, Flammarion, 2014. Ouvrage désigné OC dans les notes suivantes. L’argument provient de Physique, 221a 20.

8.↑ Ibid., 298a.

9.↑ G.E.R. Lloyd, Magic, Reason, and Experience: Studies in the Origins and Development of Greek Science, Hackett Publishing Company, 1999, p. 171. Ouvrage désigné MRE dans les notes suivantes.

10.↑ Ibid., p. 172.

11.↑ Ibid., p. 172-173.

12.↑ La logique luni-solaire s’appuie sur un calendrier lunaire où l’année est ajustée environ tous les trois ans avec un mois intercalaire dont le positionnement est arbitraire.

13.↑ Platon, La République, Flammarion, 2004, 529b, p. 381.

14.↑ Ibid., 529d, p. 382.

15.↑ Ibid.

16.↑ Ibid., 530b, p. 383.

17.↑ Ibid.

18.↑ Simplicii In Aristolelis quatuor libros de Coleo commentaria ; in lib. II comm. 43 et comm. 46 (Éd. Karsten, p. 219, col. a et p. 221, col. a ; éd. Heiberg, p. 488 et p. 493) in Pierre Duhem, Sauver les apparences. Sur la notion de théorie physique. Vrin, 2019, p. 13.

19.↑ Pierre Duhem, Ibid., p. 14.

20.↑ Pour un exposé détaillé de cette théorie, voir HSG, p. 106 sq.

21.↑ HSG, p. 105.

22.↑ HSG, p. 165.

23.↑ Pour les théories en question, voir https://damiengimenez.fr/comment-les-philosophes-concevaient-la-nature-avant-platon-et-dans-quelle-mesure-leurs-vues-differaient-de-celles-du-polytheisme/#Oppositions_et_mouvement. Comme le mentionne Lloyd [MRE, 143, note 88], Vlastos a soutenu avec succès contre Cornford l’impossibilité de réfuter les thèses Présocratiques par des observations directes.

24.↑ MRE, p. 143.

25.↑ HSG, p. 130.

26.↑ Aristote, De la génération et de la corruption, 330b in OC.

27.↑ HSG, p. 130.

28.↑ Cf. https://damiengimenez.fr/interventions-fictions-et-techniques-chez-nancy-cartwright-et-ian-hacking/.

29.↑ MRE, p. 209.

30.↑ Aristote, Météorologiques, 383a 30 in OC.

31.↑ Ibid., 384a 10-15.

32.↑ HSG, p. 132. Dans Aristote : Traité du ciel, 269a sq.

33.↑ HSG, p. 134.

34.↑ HSG, p. 134.

35.↑ Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 116-117 in Jean-Paul Dumond, Les Présocratiques, Gallimard, 1988, p. 887.

36.↑ Ibid.

37.↑ HSG, p. 135.

38.↑ HSG, 136.

39.↑ Ibid.

40.↑ Ibid. Je souligne.

41.↑ Aristote, Physique, 208b in OC.

42.↑ HSG, p. 137.

43.↑ HSG, p. 138.

44.↑ Cf. article précédent pour les concepts de forme, de matière et de nature. Sur la notion de cause, voir https://damiengimenez.fr/concepts-de-cause-et-de-loi-en-science-daristote-a-kant-la-poursuite-didealismes/#Aristote_ou_la_complexite_causale.

45.↑ Aristote, Physique, 199a in OC.

46.↑ https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-biology/#Bio

47.↑ Aristote, Les Parties des animaux, 640a 15, in OC.

48.↑ Ibid., 640b 25.

49.↑ Ibid., 644b 20-30.

50.↑ Ibid., 644b 35.

51.↑ Ibid., 645a 5.

52.↑ Ibid., 645a 30. Je souligne.

53.↑ G.E.R. Lloyd, “Experiment in Early Greek Philosophy and Medicine”, op. cit. Je traduis.

54.↑ Connell, Sophia M (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle’s Biology. Cambridge University Press, 2021, chapitre 6, p. 103 sq.

55.↑ Aristote, Les parties des animaux, 658b in OC. Je souligne.

56.↑ MRE, p. 156.

57.↑ MRE, p. 23.

58.↑ MRE, p. 159.

59.↑ MRE, p. 160.

60.↑ Cité par Pierre Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Gallimard, 2004, p. 42.

61.↑ MRE, p. 135.

62.↑ MRE, p. 147.

63.↑ MRE, p. 151-153.

64.↑ Il est estimé qu’Aristote a pratiqué la dissection sur environ 35 à 50 types d’animaux : voir Connell, Sophia M (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle’s Biology. Cambridge University Press, 2021, chapitre 4.

65.↑ Notamment Hérophile et Érasistrate : MRE, 164- 165.

66.↑ Aristote, Histoire des animaux, 496a in OC.

67.↑ Ibid., 496b.

68.↑ Ibid., 621a .

69.↑ Connell, Sophia M (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle’s Biology. op. cit., Introduction.

70.↑ Aristote, Les parties des animaux, 664b in OC. Exemple tiré de MRE 216-217.

71.↑ Aristote, Petits traités d’histoire naturelle, 471b, in OC.

72.↑ Aristote, Histoire des animaux, 538a, in OC.

73.↑ Ibid., 499b, in OC.

74.↑ Pour la parthénogenèse, Aristote, Génération des animaux, 741a, in OC. Pour les exemples suivants, Connell, Sophia M (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle’s Biology. op. cit., chapitre 4.

75.↑ Aristote, Histoire des animaux, 495a.

76.↑ Aristote, Petits traités d’histoire naturelle, 468b-469a in OC.

77.↑ Aristote, Histoire des animaux, 561a.

78.↑ Aristote, Histoire des animaux, 630b.

79.↑ Piérart Marcel. « Athènes et ses lois. Discours politiques et pratiques institutionnelles ». In: Revue des Études Anciennes. Tome 89, 1987, n°1-2. pp. 21-37. DOI : https://doi.org/10.3406/rea.1987.4257.

80.↑ Voir https://damiengimenez.fr/justice-verite-et-nature-dans-la-grece-du-ve-siecle-aec/#Relativisme_et_rhetorique_sophistes.

81.↑ Platon, Protagoras, Euthydème, Gorgias, Ménexène, Ménon, Cratyle, Flammarion, 2016.

82.↑ Aristote, Rhétorique, 1354a-1354b in OC.

83.↑ Aristote, Réfutations sophistiques, 183b in OC.

84.↑ Platon, op. cit. Dans le Philèbe, il établit l’échelle suivante des biens (source : Jean-François Mattéi, Platon, PUF, 2011, p. 62) : 1/ Juste mesure et Opportunité ; 2/ Proportion, Beauté, Plénitude et Suffisance ; 3/ Intelligence et Sagesse ; 4/ Connaissances, Arts et Opinions droites ; 5/ Plaisirs purs de l’âme.

85.↑ Aristote, Topiques, 105b in OC.

86.↑ Aristote, Éthique à Nicomaque, 1094a in OC.

87.↑ Aristote, Rhétorique, 1354a-1354b in OC.

88.↑ Moses I. Finley, « La guerre et l’Empire » in Pierre Brulé et Jacques Oulhen, La guerre en Grèce à l’époque classique, Presses Universitaires de Rennes, 1999, p. 87.

89.↑ Pour les règles communes, voir https://damiengimenez.fr/justice-verite-et-nature-dans-la-grece-du-ve-siecle-aec/#La_justice_comme_absence_dinjustice_et_comme_respect_des_regles.

90.↑ Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Robert Laffont, 1990, p. 265.

91.↑ Peter Krentz, « Nature de la bataille hoplitique » in Pierre Brulé et Jacques Oulhen, op.cit., p. 212.

92.↑ J.K. Anderson cité par Peter Krentz, Ibid.

93.↑ Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, La Découverte, 2005.

94.↑ Peter Krentz, op. cit., p. 214-215.

95.↑ Josiah Ober, « Les règles de guerre en Grèce classique » in Pierre Brulé et Jacques Oulhen, op.cit., p.228. Je souligne.

96.↑ Pierre Vidal-Naquet, op. cit.

97.↑ Ibid. Sur le diekplous et le périplous, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8re#Tactiques. Sur les perpétuelles innovations que nécessite la technique, voir https://damiengimenez.fr/justice-verite-et-nature-dans-la-grece-du-ve-siecle-aec/#Justice_puissance_et_crise_morale.

98.↑ Jeannine Boëldieu-Trevet, « Brasidas : la naissance de l’art du commandement » in Pierre Brulé et Jacques Oulhen (dir.), Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommages à Yvon Garlan, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

99.↑ Claude Mossé, « Le rôle politique des armées dans le monde grec » in Jean-Pierre Vernant (dir.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Éditions de l’EHESS, 1999, p. 294.

100.↑ Ibid.

101.↑ Thucydide, op. cit.

102.↑ Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne II, La Découverte & Syros, 2001. Je souligne.

103.↑ Werner Jaeger, Paideia, Gallimard, 1964, p. 292.

104.↑ Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, op. cit.

105.↑ Voir https://damiengimenez.fr/justice-verite-et-nature-dans-la-grece-du-ve-siecle-aec/#Instauration_dramatique_dune_justice_citoyenne.

106.↑ Aristote, Poétique, 1449a-1449b in OC.

107.↑ Jaeger, op. cit., p. 417.

108.↑ Ibid., 1449b.

109.↑ Aristote, Poétique, 1453a in OC.

110.↑ Ibid., 1451b.

111.↑ Par exemple, à Athènes, la Mère des dieux, une déesse d’origine phrygienne, ou Pan, venu d’Arcadie : Madeleine Jost, Aspects de la vie religieuse en Grèce, début du Ve siècle à la fin du IIIe siècle av. J.-C., Sedes, 1992, p. 37-38.

112.↑ Aristote, Les Politiques, 1252b-1253a in OC.

113.↑ Ibid., 1252a.

114.↑ Ibid., 1253a.

115.↑ Ibid., 1282b.

116.↑ Platon, La République, Flammarion, 2004, 555c, p. 420.