Catégorie : Concepts

-

De la prépondérance du choix dans les cultures occidentales

La question du choix se trouve historiquement et philosophiquement intriquée avec celle de la liberté, notamment au travers de l’idée de libre arbitre1. Or il ne paraît pas si évident d’associer intimement choix et liberté lorsque l’on se demande par exemple : à partir de combien d’options peut-on s’estimer libre ? Devoir choisir entre la peste et…

-

Le problème de Linda

Dans les années 1980, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mené auprès d’étudiants de grandes universités une expérience qui comprenait la description d’une personne fictive, puis une question relative aux activités de celle-ci : Linda a trente-trois ans, elle est célibataire, ne mâche pas ses mots et est très intelligente. Elle est diplômée en philosophie.…

-

Une expérience non intuitive sur l’intuition

Après L. J. Cohen (1981), G. Gigerenzer (1991) critique les hypothèses normatives de D. Kahneman et A. Tversky qu’il estime « aveugles au contenu ». Il axe son argumentation sur l’interprétation des probabilités1, défendant une position fréquentiste, par opposition au bayésianisme, et il évoque plus spécialement trois biais : l’excès de confiance, l’erreur de conjonction et l’ignorance du…

-

Critique des hypothèses normatives de D. Kahneman et A. Tversky par L. J. Cohen

Dans le dernier instantané, nous avons présenté l’intuition dans une perspective philosophique et dans le cadre du programme de recherche initié par Daniel Kahneman et Amos Tversky sur les heuristiques et biais. Ce programme constitue une approche de l’intuition parmi d’autres en sciences, mais une approche remarquable en ce qu’elle a contribué à démystifier une…

-

L’intuition, un pilier philosophique devenu par ailleurs écueil scientifique

Historiquement, l’intuition, capacité humaine de comprendre sans recourir directement au raisonnement, a véhiculé des révélations religieuses et a été l’alliée indispensable de la logique pour parvenir à des vérités philosophiques. Chez Platon et Aristote, elle se présente sous l’aspect d’une contemplation, d’une saisie d’idées ou formes. Le second l’envisage en outre comme une appréhension de…

-

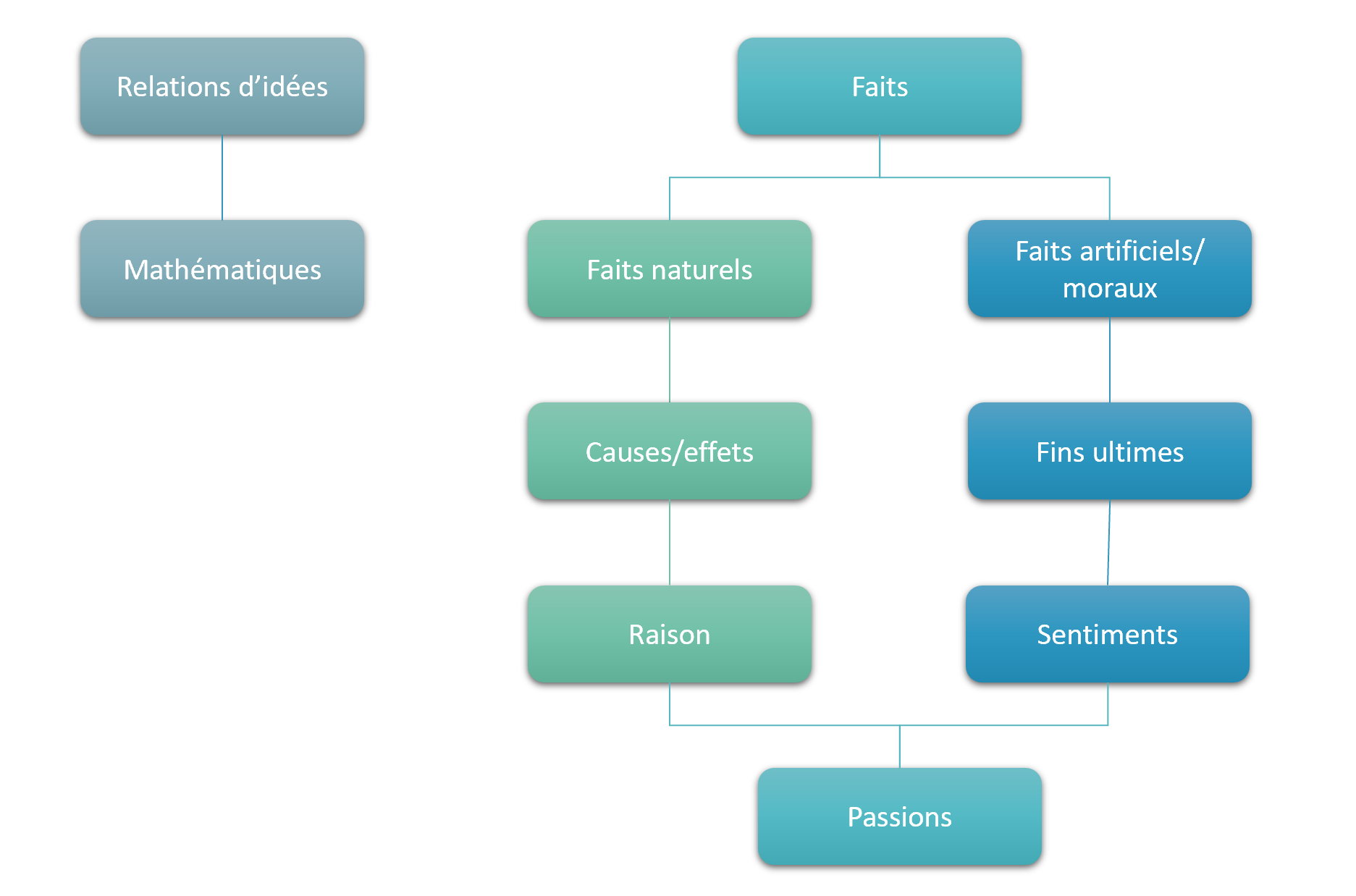

La philosophie de David Hume, aux sources de la rationalité économique classique

Le sociologue Pierre Demeulenaere, dans un essai publié en 1996, étudie la formation historique du paradigme d’homo œconomicus en commençant par s’intéresser à la philosophie de David Hume : « À vrai dire, et curieusement, son influence n’est pas directe, puisqu’il n’est que rarement cité par les auteurs non contemporains comme point d’appui direct de…

-

La logique d’Emmanuel Kant contre la psychologie de David Hume

Les philosophies de David Hume et d’Emmanuel Kant récapitulent par bien des aspects les Lumières, notamment parce qu’elles ont été conçues dans un esprit de systématisation des connaissances. Elles synthétisent entre autres l’antagonisme entre les conceptions monistes et les conceptions dualistes. Étant donné leur ampleur, il ne saurait être question de développer exhaustivement leurs facettes…

-

Le biais de confirmation, au cœur d’un réseau de biais

Parmi la liste étoffée des biais cognitifs, qui ne cesse de s’allonger au gré des recherches en psychologie, figure le biais de confirmation dont on trouve déjà les prémices chez Thucydide : « on jugeait plutôt sur d’aveugles désirs que sur les données exactes d’une saine prévoyance. Tels sont les hommes : quand ils désirent…

-

La philosophie technico-naturelle et critique de Francis Bacon

Après nous être intéressés au tournant technico-moral des philosophies hellénistiques, enjambons mille cinq cents ans pour nous pencher sur l’approche épistémologique de Francis Bacon, penseur emblématique de l’entrée dans l’époque moderne. Davantage que dans les articles précédents, nous laisserons autant que possible de côté les aspects religieux et métaphysiques pour nous focaliser sur les éléments…

-

Philosopher pour se transformer : le tournant technico-moral du cynisme, de l’épicurisme et du stoïcisme

Durant la seconde moitié du XXe siècle, les travaux de Pierre Hadot et de Michel Foucault ont valorisé les aspects pratiques des philosophies antiques à partir de Socrate. Le premier s’est intéressé de manière générale à la philosophie comme mode de vie ou art de vivre, et plus spécialement aux exercices spirituels qui accompagnent une…