Catégorie : Conceptualisations scientifiques

-

Une expérience non intuitive sur l’intuition

Après L. J. Cohen (1981), G. Gigerenzer (1991) critique les hypothèses normatives de D. Kahneman et A. Tversky qu’il estime « aveugles au contenu ». Il axe son argumentation sur l’interprétation des probabilités1, défendant une position fréquentiste, par opposition au bayésianisme, et il évoque plus spécialement trois biais : l’excès de confiance, l’erreur de conjonction et l’ignorance du…

-

La philosophie technico-naturelle et critique de Francis Bacon

Après nous être intéressés au tournant technico-moral des philosophies hellénistiques, enjambons mille cinq cents ans pour nous pencher sur l’approche épistémologique de Francis Bacon, penseur emblématique de l’entrée dans l’époque moderne. Davantage que dans les articles précédents, nous laisserons autant que possible de côté les aspects religieux et métaphysiques pour nous focaliser sur les éléments…

-

Observations et théories selon Pierre Duhem

Selon Pierre Duhem, toute expérience physique comporte deux parties : l’observation de certains faits, qui requiert seulement de l’attention ; l’interprétation des faits observés, qui exige de connaître et de savoir appliquer les théories admises. […]

-

Expérimentations en Grèce ancienne, du VIIe au IVe siècle AEC

Cet article constitue un chapitre de L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC Depuis le début de L’épopée du concept de nature, nous avons passé en revue diverses spéculations philosophiques qui s’appuient sur des observations, à partir desquelles des hypothèses sont inférées, sur des déductions, notamment d’ordre mathématique, et sur des…

-

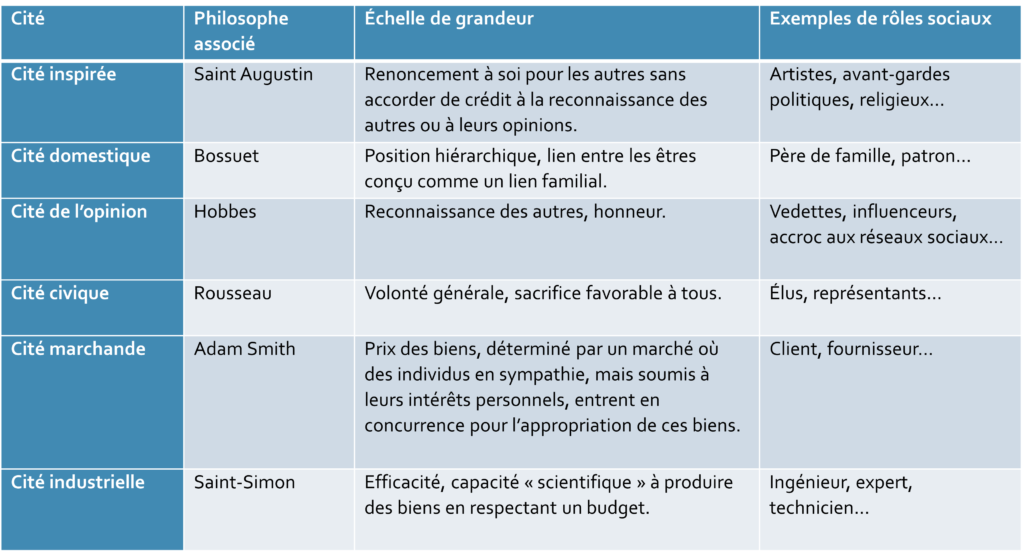

Réflexions sur le modèle de la cité et sur la critique chez Luc Boltanski

Le sociologue français Luc Boltanski est l’un des principaux représentants de la sociologie pragmatique, un courant comprenant également l’anthropologie de Bruno Latour1. Avec l’économiste Laurent Thévenot, ils ont élaboré dans les années 1980 un « modèle de la cité » qui décrit une société à une période historique donnée dans une perspective politique et morale. Nous allons…

-

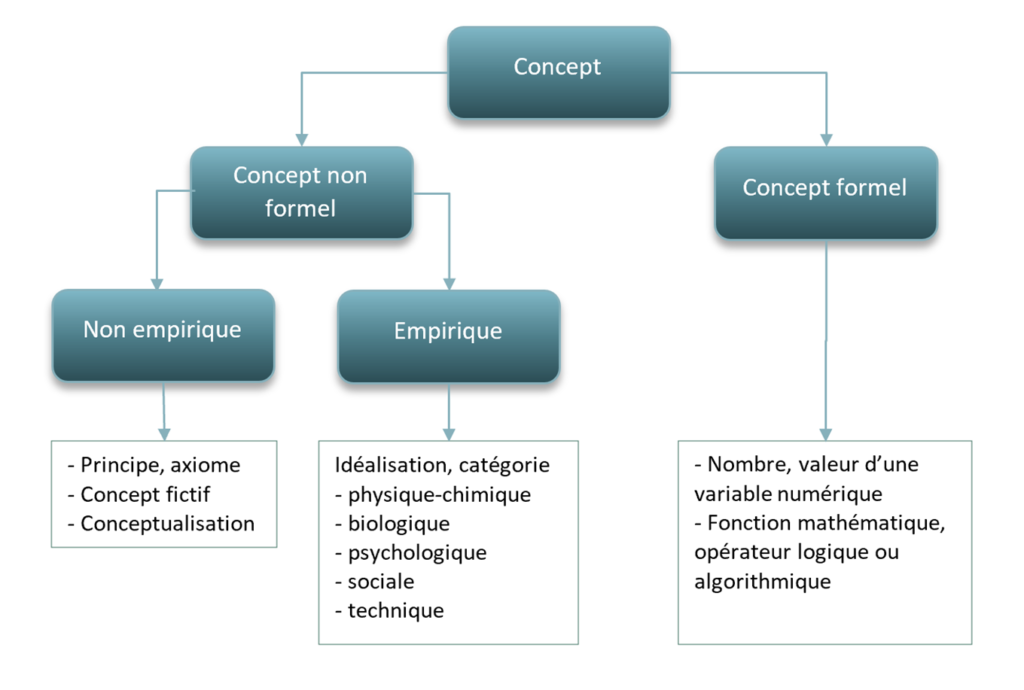

Synthèse conceptuelle des modélisations en économie et en sociologie, et plus largement en sciences

Après avoir étudié les modèles scientifiques dans une perspective historique et plutôt axée sur la physique, intéressons-nous à ceux-ci en économie et en sociologie. Selon l’économiste Bernard Walliser, relativement aux sciences de la nature, « Les modèles pénètrent bien moins les sciences humaines et sociales, ils y apparaissent comme des îlots isolés au sein d’un savoir…

-

Bruno Latour : déconstruction lumineuse et construction nébuleuse

Cet article sur Bruno Latour s’inscrit dans le prolongement de celui sur Foucault, mais aussi dans le prolongement du dernier article sur Cartwright et Hacking. En effet, l’approche de Latour s’inspire en partie de celle de Foucault, soulignant les jeux de pouvoir, déconstruisant un certain nombre de concepts, et tranche avec celle d’une philosophe des…

-

Interventions, fictions et techniques chez Nancy Cartwright et Ian Hacking

Dans les épisodes précédents de la réflexion sur les modèles en sciences, nous avons évoqué les modélisations à l’aube du XXe siècle en compagnie de Boltzmann et Duhem, nous avons distingué la conception syntaxique de la conception sémantique des théories, et nous avons fait un détour par le pragmatisme classique de Peirce et de James. Nous…

-

Discrédit et valorisation des modèles en sciences au cours du XXe siècle

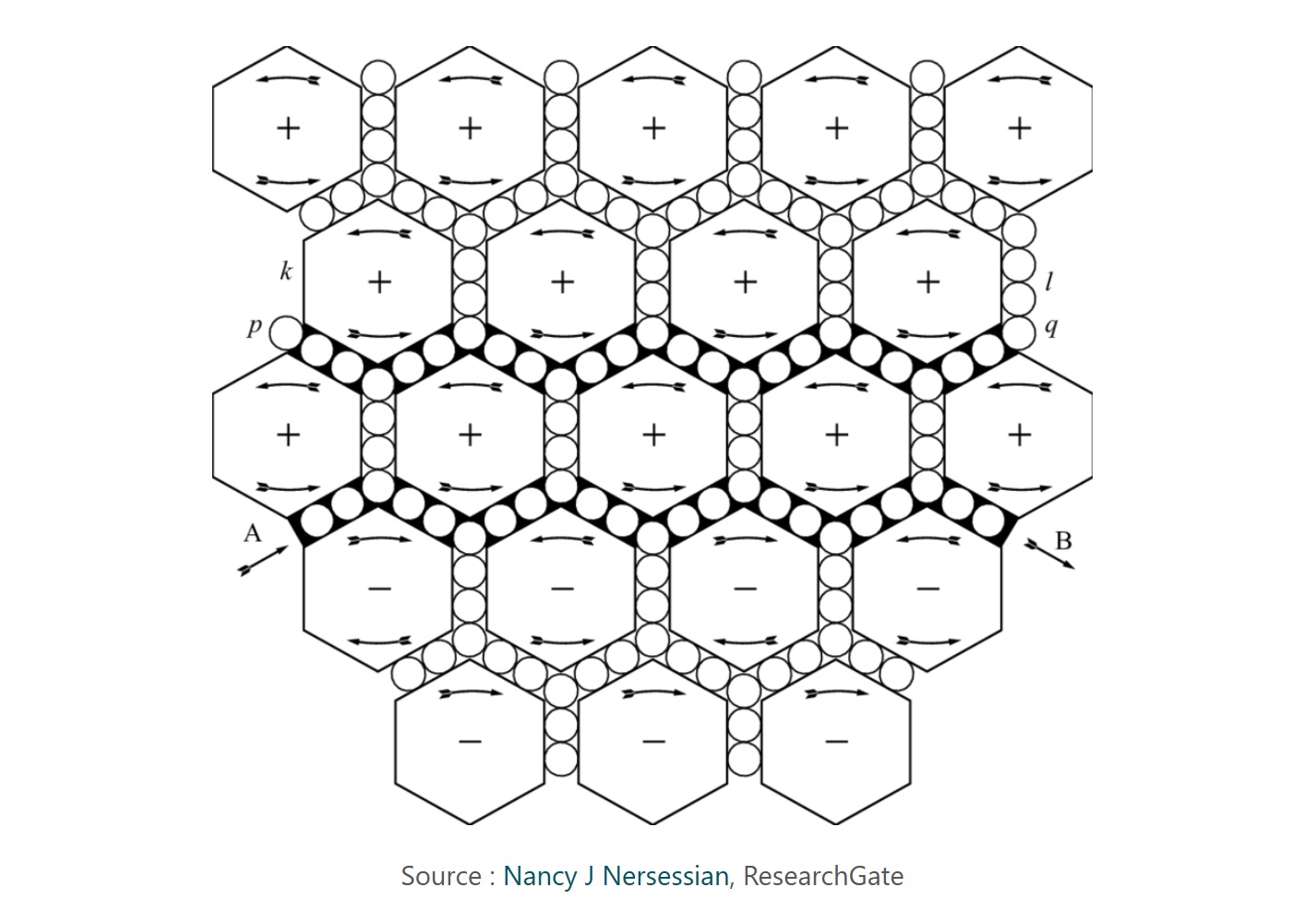

Après avoir évoqué les grands axes sémantiques du concept de modèle à l’aube du XXe siècle, nous allons aborder la période 1900-1980 que l’on peut scinder en deux sous-périodes de quarante ans chacune. Afin d’appréhender, dans un premier temps, pourquoi les modèles scientifiques ont été tenus en suspicion jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, nous commencerons…

-

Le concept de modèle en science à l’aube du XXe siècle, éclairé par Boltzmann et Duhem

La notion de modèle est centrale dans la conception et la pratique contemporaines des différents domaines d’investigation auxquels le label « science » a été décerné : physique, chimie, biologie, psychologie, économie, sociologie, etc. En tant qu’intermédiaire entre la théorie et l’expérience, elle constitue un pilier de l’idée de scientificité. Parallèlement, elle s’emploie abondamment pour décrire des organisations…