Cet article sur Bruno Latour s’inscrit dans le prolongement de celui sur Foucault, mais aussi dans le prolongement du dernier article sur Cartwright et Hacking. En effet, l’approche de Latour s’inspire en partie de celle de Foucault, soulignant les jeux de pouvoir, déconstruisant un certain nombre de concepts, et tranche avec celle d’une philosophe des sciences comme Cartwright en conservant ses distances avec les sciences formelles.

Dans un premier temps nous expliquerons quelques concepts centraux dans la pensée de Latour ayant trait aux sciences, puis nous commenterons dans un second temps sa démarche philosophique qui conjugue de façon originale déconstruction et construction. Enfin, dans un troisième temps, nous évoquerons la présence minoritaire des concepts formels dans ses réflexions ainsi que la critique de la critique à laquelle il s’est consacré.

Une observation ethnologique des sciences

Point de départ : le laboratoire

Philosophe de formation, Bruno Latour a découvert l’anthropologie et a été formé à ses méthodes lors de son service national (1973-1975). On lui a « demandé d’expliquer pourquoi les sociétés françaises avaient tant de peine à trouver des cadres ivoiriens compétents pour remplacer les expatriés1. » Tandis qu’on lui apportait des réponses d’ordre psychologique, il percevait de multiples facteurs sociaux. « En lisant la littérature des anthropologues et en parlant avec eux, je m’aperçus de leur scientisme. Ils étudiaient les autres cultures et les autres pratiques avec un respect méticuleux, mais sur fond de science. Je m’étais alors demandé ce que l’on dirait du discours scientifique s’il était étudié avec le soin que les ethnographes mettaient à étudier les cultures2 ».

Il a eu l’occasion d’élaborer une réponse à cette interrogation au cours des deux années suivantes dans un laboratoire californien, l’Institut Salk, spécialisé en neuroendocrinologie, et a synthétisé ses observations dans un premier et influent essai, La vie de laboratoire, La production des faits scientifiques, coécrit avec le sociologue des sciences Steve Wooglar et publié en anglais en 1979. Adoptant donc une attitude d’ethnologue, il a étudié les pratiques des scientifiques ainsi que les objets du laboratoire.

Il a notamment mis en relief le contraste entre, d’une part, la sophistication, le coût et la taille des instruments employés et, d’autre part, la « simple feuille de papier où l’on a dessiné une courbe, un schéma, ou un tableau de chiffres3 ! » Si tous les appareils ne sécrètent pas des informations, Latour porte un intérêt particulier à ceux qui produisent des résultats sous forme écrite, qu’il désigne par le terme d’ « inscripteurs ». Ceux-ci génèrent la matière première des réflexions, des discussions, mais aussi des articles publiés dans des revues (Nature, Science, etc.) qui constituent un élément essentiel des débats entre chercheurs et conditionnent l’acquisition d’une « crédibilité scientifique ».

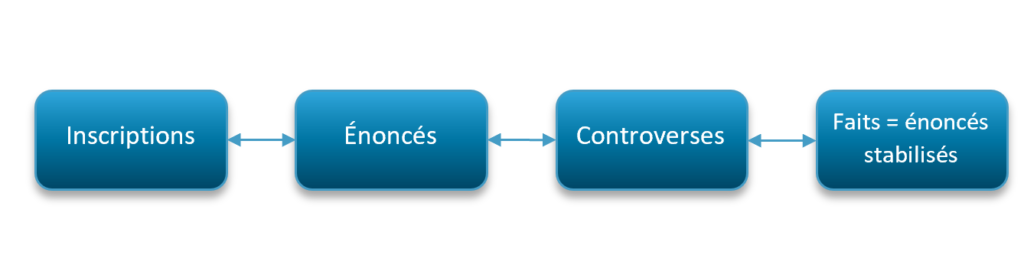

Non seulement les inscriptions fournissent des données cruciales mais elles sont les seules informations dont disposent les chercheurs pour fonder les descriptions de leurs objets d’études : « Aux scientifiques qui soutiennent que les inscriptions peuvent être des représentations ou des indicateurs d’une entité « extérieure » (out there), nous avons opposé que ces entités n’étaient constituées que par l’usage même de ces inscriptions4. » De surcroît, la réalité des entités en question ne dépasse pas le langage dans la mesure où « la distinction entre réalité et conditions locales [variables] n’existe qu’après qu’un énoncé s’est stabilisé comme fait. »

La stabilisation d’un énoncé résulte du travail réalisé en laboratoire ainsi que des controverses scientifiques autour du thème d’étude. Dans une veine foucaldienne, Latour souligne à plusieurs reprises la compétition entre chercheurs et la contrainte majeure que représentent les moyens financiers permettant d’acquérir les appareils nécessaires au travail de laboratoire. Il en conclut que « l’ensemble des énoncés considérés comme trop coûteux à modifier constitue ce que l’on entend par réalité. L’activité scientifique ne porte pas « sur la nature », c’est une lutte acharnée pour construire la réalité. Le laboratoire est le lieu de travail et l’ensemble des forces productives qui rend cette construction possible5. »

Les associations, toile de fond des pratiques scientifiques

« La grande différence entre l’ethnographie classique et celle des sciences vient de ce que le terrain de la première se confond avec un territoire, alors que celui de la seconde prend la forme d’un réseau. […] Les nœuds de ce réseau sont souvent des laboratoires, mais ils peuvent être aussi bien des bureaux, des usines, des hôpitaux, des cabinets d’avocats d’affaires, des demeures privées, tous lieux où se fait et se défait l’existence des hormones du cerveau6. » En écrivant cela, Latour ne nie pas l’existence des hormones. Il estime de façon pragmatique que la validité d’un énoncé « dépend du contexte du laboratoire7 ». Les faits étant des énoncés stabilisés, une hormone comme la somatostatine « ne peut pas sortir du réseau des pratiques sociales qui rendent son existence possible.8 »

Déjà présent dans La vie de laboratoire, le concept de réseau est développé par la suite, notamment en collaboration avec Michel Callon, autour de la théorie de l’acteur-réseau. Cependant, son ambiguïté incite Latour à le mettre en retrait de ses conceptualisations, préférant parler d’une sociologie des associations. Celle-ci « s’efforce d’explorer les controverses portant sur le nombre d’éléments hétérogènes qui peuvent être associés dans un cours d’action donné9. »

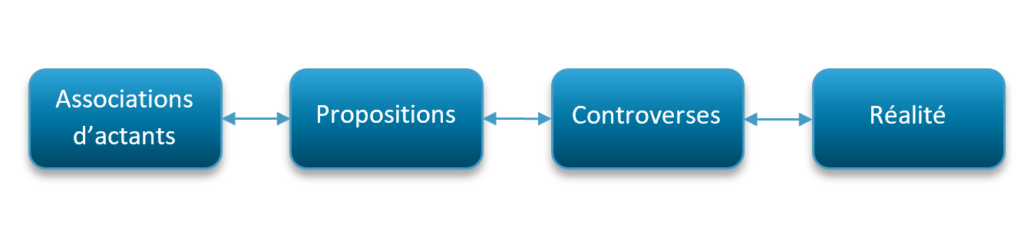

Quels sont donc ces éléments hétérogènes ? Des actants, c’est-à-dire « tous ceux, humains ou non-humains, qui sont représentés10 » – la mise en valeur des non-humains (entité physique, animal, artefact, etc.) constitue probablement la contribution philosophique majeure de Latour. Les non-humains ne pouvant parler, des « porte-paroles » les représentent. Les chercheurs tiennent ce rôle sur le plan scientifique. Ils expliquent notamment les inscriptions aux profanes et aux sceptiques : « Les chercheurs ne disent rien de plus que ce qui est inscrit, mais sans leurs commentaires les inscriptions en disent considérablement moins ! Il y a un mot pour décrire cette étrange situation, un mot très important pour ce qui suit, c’est le mot de délégué ou de porte-parole11. »

Les non-humains se voient ainsi ouvrir la porte d’un « collectif », d’un « parlement des choses12 » que Latour appelle de ses vœux, où les mandataires des non-humains siègent au même titre que les représentants des humains. Les controverses se dérouleraient au sein de ce parlement et leur issue déciderait de la réalité : « Pas de réalité sans représentation13 ! » La réalité est ainsi construite au fil des controverses auxquelles sont associés des ensembles de « propositions », celles-ci remplaçant dans Politique de la nature les énoncés, trop liés au positivisme et à la problématique de la correspondance entre les mots et les choses : « il n’y a pas un monde et des langages — pas plus qu’il n’y a une nature et des cultures : il y a des propositions qui insistent pour faire partie du même collectif14. »

Sociologiquement, suivant Latour, il convient donc de considérer, non les faits déjà construits et frappés du sceau de la nature, non les groupes sociaux souvent figés et réifiés, mais d’étudier « les faits et les groupes en construction. […] L’introduction prématurée d’une société achevée et connue serait aussi dommageable à la poursuite de notre voyage que le serait une image achevée de la nature. Plus exactement il faut formuler symétriquement les mêmes arguments au sujet de la société et au sujet de la nature15. » Si les réalités scientifiques se distinguent tout de même des réalités politiques par leur stabilité, elles demeurent constituées de propositions.

Déconstruction, construction et révolution

Déconstruction et construction

Bruno Latour gère simultanément deux chantiers qui s’alimentent mutuellement :

- la déconstruction de concepts philosophiques, en premier lieu l’abolition des dichotomies nature/société et sujet/objet ;

- la construction d’une série de concepts décrivant la science et la politique.

La déconstruction de concepts s’effectue en montrant qu’ils ont été construits, et cette construction est illustrée au travers de nouveaux concepts élaborés à cet effet : le couple nature/société est remplacé par les notions de collectif et de monde commun, le couple sujet/objet par les concepts d’actant et de médiateur. Ainsi que l’avançait déjà Latour en 1979 : « On ne peut faire une sociologie des sciences qu’à condition de rester loin des sciences et de les prendre en bloc. Dès que l’on veut s’approcher d’elles et les traiter dans le détail, il faut se défaire des notions habituelles de la sociologie et en forger d’autres, aussi biscornues qu’elles puissent paraître. La notion de symétrie implique donc pour nous quelque chose de plus que pour Bloor : non seulement il faut traiter dans les mêmes termes les vainqueurs et les vaincus de l’histoire des sciences, mais il faut traiter également et dans les mêmes termes la nature et la société16. »

Les déplacements sémantiques de Latour peuvent être mis en parallèle avec ceux réalisés par Foucault et avec ceux opérés par Bourdieu. Latour se distancie plus particulièrement de ce dernier en critiquant, Gabriel Tarde à l’appui, la réification du concept de société, et en dénonçant la position surplombante des sociologues : « Trop souvent, en effet, les sociologues — et en particulier les sociologues critiques — se comportent comme s’ils étaient des observateurs « réflexifs » et « distanciés » confrontés à des acteurs « naïfs », « non critiques » et « non réflexifs17 ». »

Concernant Foucault, Latour le conserve comme référence, mais il s’en est éloigné substantiellement en orientant ses conceptualisations autour d’une vision républicaine d’un monde commun regroupant humains et non-humains : « comment rédiger une Constitution qui permette d’obtenir dans les formes le monde commun ? Mais d’abord, quel terme utiliser pour décrire ce qui va remplacer le royaume divisé contre lui-même ? Celui de République. Ce mot vénérable convient admirablement si l’on accepte de faire résonner plus fortement le mot res, le mot chose18. »

Foucault s’est limité autant que possible à la description du monde, en analysant des « positivités19 », aussi paradoxal ce qualificatif puisse-t-il paraître. Latour s’aventure plus loin des appréhensions traditionnelles de la science en gommant la distinction science/politique tout en s’efforçant d’éviter l’accusation de relativisme. Exercice difficile s’il en est. En particulier, il déconstruit la dichotomie fait/valeur d’une manière différente de celle de Putnam qui insiste sur la présence de normes et de valeurs dans les choix scientifiques : selon Latour, « Il n’y a pas d’un côté ceux qui définissent les faits et de l’autre ceux qui définissent les valeurs, ceux qui parlent du monde commun et ceux qui parlent du bien commun : il y a le petit nombre et le grand nombre ; il y a ceux qui se réunissent en secret pour unifier ce qui est et ceux qui manifestent publiquement qu’ils veulent ajouter à la discussion leur grain de sel pour composer la République20. »

En lieu et place du mythe de la caverne platonicien, qui oppose les vérités humaines (normes, valeurs) aux vérités naturelles (faits), en lieu et place également de la « constitution moderne21 » qui sépare la nature de la société, Bruno Latour propose une nouvelle constitution qui « permet de faire émerger deux pouvoirs nouveaux. Le premier répond à la question : « Combien sommes- nous ? » et le deuxième à la question : « Pouvons-nous vivre ensemble ? » »

Une révolution conceptuelle

Proposer une nouvelle constitution qui s’efforce de prendre en compte aussi bien les humains que les non-humains, n’est-ce pas révolutionnaire ? Impossible de ne pas songer à 1789, d’autant plus lorsque l’auteur de cette proposition oppose « nouvelle constitution » et « Ancien Régime22 », et lorsqu’il est question de symétrie ainsi que de monde commun. La révolution consiste cette fois à accorder une place politique, non au tiers-état, non à un groupe de personnes, mais à des choses non-humaines. Dans quelle mesure peut-elle intervenir ?

Commentant Changer de société, refaire de la sociologie, le sociologue Michel Grossetti précise que selon Bruno Latour « les objets sont ce qui différencie principalement les humains des babouins (« On pourrait dire, de façon assez superficielle, que la différence la plus évidente passe par la technique », p. 289). Il est incontestable que c’est l’une des différences. Mais il en est une autre qui paraît évidente, et que, curieusement, l’auteur n’évoque pas. Les babouins communiquent mais ne disposent pas de langages aussi élaborés que ceux des humains23. »

Or le langage occupe une place centrale dans les conceptualisations de Latour : les êtres, humains et non-humains, bien que considérés conjointement ne peuvent être appréhendés qu’au travers d’énoncés ou de propositions. Comme le souligne Grossetti, « Il existe donc une limite intrinsèque à la symétrie humains/non-humains : l’observateur peut analyser directement les associations entre les premiers, mais pour celles qui impliquent des non-humains, il doit s’appuyer sur des descriptions humaines24. »

Bruno Latour, alors qu’il évoque dans La science en action les problématiques de transmission d’information, reconnaît que nous appréhendons humainement les réalités. Il n’en déduit pas pour autant l’existence d’asymétries : « Nous sommes tous des multiconducteurs. Nous pouvons laisser tomber, transférer, dévier, modifier, ignorer, déformer ou nous approprier les énoncés qui ont besoin de nous pour être diffusés et pour durer. […] Comprendre ce que sont les faits et les machines revient à comprendre ce que sont les humains. […] Nous ne sommes jamais confrontés directement à la science, à la technique ou à la société, mais à une gamme d’associations fortes et faibles25. »

À la manière de Socrate, de Platon et d’une longue lignée de philosophes ayant enfanté de nouvelles façons de concevoir, Bruno Latour n’a-t-il pas été en partie aveuglé ? Bien qu’il ne ménage pas ses critiques envers Platon, son projet philosophique est-il si éloigné de celui exposé dans La République ? Si avec Latour le désordre obtient droit de cité et que des dichotomies traditionnelles sont ostracisées, il porte un projet politico-scientifique sous-tendu par une certaine idée de la justice.

Quelles que soient les motivations politiques sous-jacentes à la pensée de Latour, cette dernière ne peut être reléguée sous prétexte d’absence de neutralité, car la neutralité, en sociologie et a fortiori en philosophie politique, relève d’une forme d’idéalisme, ainsi que je l’ai expliqué en analysant la pensée de Max Weber. Après tout, libre à celles et ceux qui le souhaitent de mettre en œuvre un parlement des choses !

Limites d’une déconstruction

Quid des concepts formels ?

La limite de la pensée de Bruno Latour que je souhaite mettre en relief est relative aux formalismes logiques, mathématiques et informatiques qui figurent en marge de ses analyses alors qu’ils sont au cœur de celles des scientifiques et des philosophes des sciences, ainsi que je l’ai explicité dans les articles traitant des conceptualisations scientifiques. Contrairement à une philosophe des sciences comme Cartwright (cf. article précédent), particulièrement au fait des modélisations en sciences depuis la physique jusqu’à la sociologie, Latour s’est maintenu principalement sur le terrain du langage commun26. Il a ainsi mis l’accent sur les concepts de réseau ou d’association, aussi vagues que ceux de système, de structure, de rhizome ou de complexité dès lors qu’ils ne sont pas formalisés, notamment en tant que modèles. Cartwright, pour sa part, s’est notamment penchée ces dernières années sur la technique des essais randomisés contrôlés27 dont il a beaucoup été question au début de la crise sanitaire.

Comment ne pas mentionner au passage la présence de Bruno Latour dans les Impostures intellectuelles des scientifiques Alan Sokal et Jean Bricmont (1997) ? Ces derniers ont notamment critiqué un article du premier sur la théorie de la relativité d’Einstein en soulignant la confusion entre système de référence en physique (ou référentiel) et acteur en sémiotique. Selon Latour, « La solution d’Einstein est de considérer trois acteurs : l’un dans le train, l’autre sur le quai, et un troisième, l’auteur ou l’un de ses représentants, qui essaye de superposer les observations codées qui sont envoyées par les deux autres28 ». Or « Einstein ne considère jamais trois systèmes de référence ; les transformations de Lorentz permettent d’établir une correspondance entre les coordonnées d’un événement dans deux systèmes de référence différents, sans jamais devoir passer par un troisième29. » Sokal et Bricmont estiment que les sociologues devraient s’abstenir « d’étudier les controverses scientifiques qu’ils ne sont pas capables d’évaluer par eux-mêmes, s’il n’existe pas d’autre communauté scientifique […] sur laquelle ils pourraient se fonder pour faire cette évaluation30. »

La problématique d’évaluation, de mon point de vue, concerne les concepts formels, à commencer par les abstractions que Latour envisage de façon analogique et métaphorique : « Le travail d’abstraction n’est pas plus abstrait que celui du graveur ; le métier de formalisateur n’est pas plus formel que celui du boucher31 ». Dans La science en action : « Si on entend par « abstraction » le processus par lequel chaque étape extrait des éléments de l’étape précédente de façon à rassembler en un lieu autant de ressources que possible, c’est parfait […]. Hélas, le sens du mot « abstraction » dans les mains des épistémologues a changé : du produit (inscriptions d’ordre n), on est passé non seulement au processus mais aussi à ce qu’il y a dans la tête du producteur32. »

L’abstraction ne serait-elle que dans la tête du producteur ? Quid des symboles logico-mathématiques ? À nouveau, Latour raisonne-t-il si différemment de Platon ? Les deux philosophes rangent les concepts formels (ex : idée de diagonale ou d’une diagonale en particulier33) dans le même panier que les concepts physiques non formels (ex : idée de lit ou d’un lit en particulier) – tandis que la géométrie était reine chez Platon, les « propositions » relatives aux pratiques concrètes et aux techniques dominent chez Latour : « une équation n’est pas différente par nature de tous les autres outils qui permettent de réunir des éléments, de les mobiliser, de les organiser et de les représenter; elle ne diffère pas d’un tableau, d’un questionnaire, d’une liste, d’un graphique, d’une collection34 ».

Critique de la critique

La non-distinction entre concepts formels et non formels se traduit notamment, dans la philosophie de Latour, par le rapprochement entre langage et réalité. Or nous avons vu que la conception sémantique des théories ainsi que les conceptions pragmatiques ont introduit une distance conceptuelle entre théorie et expérience, distance qui s’efface chez Latour : celui-ci, en tentant de dépasser l’opposition nature/société, liquide dans un même mouvement celle entre concept physique non formel et concept formel : « la question n’a jamais été de fuir les faits mais de s’en rapprocher35. » Le rapprochement demeure toutefois très relatif vu la myriade de concepts « biscornus » qu’il a engendrés au fil des ans et s’interposant entre lui et cette chère réalité.

Une telle orientation philosophique s’avère particulièrement problématique relativement à la critique que Latour formule envers les sciences, la sociologie notamment, mais aussi envers la philosophie des sciences et envers la « critique » en général. Dans Pasteur, Guerre et paix des microbes, il écrit : « les sciences » — ces unités mal construites que la critique seule a consacrées — sont toujours critiquées au nom d’une forme supérieure de connaissance36. » Formuler une critique revient-il nécessairement à revendiquer une « forme supérieure de connaissance » ?

Les philosophes sceptiques, par exemple, critiquent en mettant en évidence des incohérences de raisonnement. Il est aussi possible de critiquer, ainsi que cela se produit en permanence dans les débats scientifiques, en proposant de nouvelles hypothèses, celles-ci ne constituant pas des formes supérieures de connaissance mais des pistes de travail. Il convient de distinguer ces types de critiques de la catégorie de critiques, souvent d’orientation philosophique, qui repose sur des principes moraux difficilement discutables voire indiscutables (ex : la liberté, le pouvoir, l’égalité, etc.).

Que Latour dénonce des travers intellectuels, peu importe que ceux-ci soient d’ordre psychologique ou sociologique, rien de plus habituel en philosophie, je ne fais d’ailleurs que suivre cette tendance millénaire lorsque je souligne différentes idéalisations. Qu’il opère un déplacement sémantique en essayant de substituer la controverse à la critique, voilà qui est moins courant, à l’instar des révolutions. Mais ce déplacement se justifie-t-il si la symétrie qu’il conçoit ne peut pas être pleinement mise en pratique, s’il perdure une asymétrie entre les humains et les non-humains ? Cette symétrie, sorte de principe et donc « forme supérieure de connaissance » n’entre-t-elle pas directement en contradiction avec sa dénonciation de la critique ? Elle accompagne son rapprochement langage-réalité ainsi qu’une présence à la marge des concepts formels dans ses analyses. Elle s’inscrit dans une démarche en décalage par rapport à celle des sciences et de la philosophie des sciences qui, plus spécialement depuis la seconde moitié du XXe siècle, ont augmenté la distance conceptuelle entre la théorie et les expériences.

Notes

1.↑ Bruno Latour, Steve Wooglar, La vie de laboratoire, La production des faits scientifiques, La Découverte, 1996, p. 10. Pour les dates du service militaire, voir le CV complet de Bruno Latour : http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/uploads/A-CV-TOTAL_4.pdf

2.↑ Ibid.

3.↑ Ibid., p. 41-42.

4.↑ Ibid., p. 120.

5.↑ Ibid., p. 261-262.

6.↑ Ibid., p. 29.

7.↑ Ibid., p. 188.

8.↑ Ibid.

9.↑ Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, La Découverte, 2019.

10.↑ Bruno Latour, La science en action, Introduction à la sociologie des sciences, La Découverte, 2005, p. 202.

11.↑ Ibid., p. 172-173.

12.↑ Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte, 1997.

13.↑ Bruno Latour, Politiques de la nature, La Découverte, 2019.

14.↑ Ibid.

15.↑ Ibid., p. 351.

16.↑ Bruno Latour, Steve Wooglar, La vie de laboratoire, La production des faits scientifiques, op. cit., p. 20-21.

17.↑ Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit.

18.↑ Bruno Latour, Politiques de la nature, op. cit.

19.↑ Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, 2014 : « Analyser des positivités, c’est montrer selon quelles règles une pratique discursive peut former des groupes d’objets, des ensemble d’énonciations, des jeux de concepts, des séries de choix théoriques. Les éléments ainsi formés ne constituent pas une science, avec une structure d’idéalité définie ; leur système de relations à coup sûr est moins strict ; mais ce ne sont pas non plus des connaissances entassées les unes à côté des autres […]. »

20.↑ Bruno Latour, Politiques de la nature, op. cit.

21.↑ Bruno Latour, dans Nous n’avons jamais été modernes, op. cit., désigne par « constitution moderne » la séparation nature/société en s’appuyant sur Léviathan et la pompe à air de Shapin et Schaffer. Ces derniers ont étudié deux personnages de premier plan dans l’Angleterre du XVIIe siècle : le philosophe Thomas Hobbes et le physicien-chimiste Robert Boyle. « Ils centrent leur récit sur l’invention du laboratoire, de cet instrument nouveau et coûteux qu’est la pompe à air, et sur la création d’une communauté scientifique, nouveau pouvoir qui peut parler des faits avec autorité. »

22.↑ Bruno Latour, Politiques de la nature, op. cit.

23.↑ Michel Grossetti, « Les limites de la symétrie », SociologieS [En ligne], La recherche en actes, Les limites de la symétrie, mis en ligne le 22 octobre 2007, consulté le 19 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/712

24.↑ Ibid.

25.↑ Bruno Latour, La science en action, Introduction à la sociologie des sciences, op. cit., p. 344.

26.↑ Bruno Latour critique d’ailleurs dans La vie de laboratoire, op. cit., p. 26-27, la philosophie des sciences qui « tend aux chercheurs un miroir flatteur, mais qui ne flatte que quelques grands savants […] ; elle rend malheureux tous les autres chercheurs qui ne savent comment réconcilier la vie quotidienne du laboratoire avec ce qu’on leur dit qu’ils devraient faire. »

27.↑ Voir par exemple cet article en accès libre : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60563-1/fulltext

28.↑ Latour, Bruno, 1988. “A relativistic account of Einstein’s relativity”. Social Studies of Science. 18 : 3-44. in Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob, 2018 (1997), p. 118.

29.↑ Ibid.

30.↑ Ibid., p. 93.

31.↑ Bruno Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes, La Découverte, 2012.

32.↑ Bruno Latour, La science en action, Introduction à la sociologie des sciences, op. cit., p. 581.

33.↑ Platon, La République, 510d.

34.↑ Ibid., p. 574.

35.↑ Latour, Bruno. “Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern”. Critical Inquiry 30 (Winter 2004), The University of Chicago, p. 225-248 : “The question was never to get away from facts but closer to them, not fighting empiricism but, on the contrary, renewing empiricism.” Dans l’Enquête sur les modes d’existence : « C’est précisément pour abandonner tout à fait la distinction signe/chose que j’ai choisi le terme, introduit en philosophie de façon si magistrale par Étienne Souriau, de mode d’existence. On va pouvoir parler de commerce, de croisements, de malentendus, d’amalgames, d’hybrides, de compromis entre modes d’existence […], mais on ne va plus avoir à utiliser le trope d’une distinction entre monde et parole. »

36.↑ Bruno Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes, op. cit.