Catégorie : Concepts

-

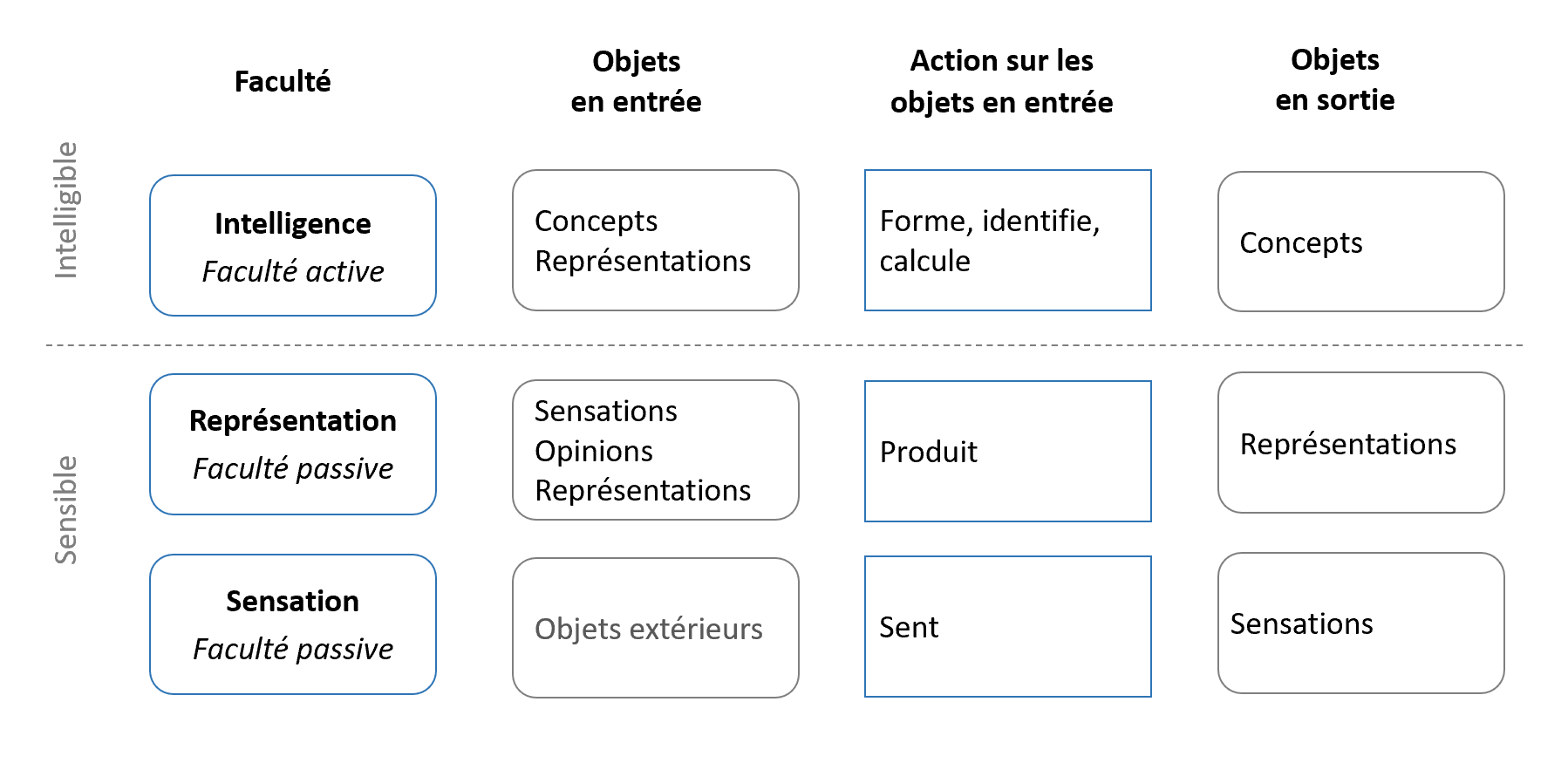

La représentation selon Aristote : entre sensation et réflexion

Dans son traité De l’âme, Aristote attribue à celle-ci cinq facultés ou fonctions : nutrition, sensation, représentation, réflexion et motricité. Pour la première fois dans l’histoire de la philosophie, la représentation (phantasia), ou imagination, « est reconnue et étudiée dans sa nature et dans sa fonction1. » Considérée comme une passion, elle n’est pas la sensation parce qu’elle…

-

« Ce qui dépend de nous » : les conceptualisations d’Aristote, de Chrysippe et d’Épictète

Dans l’instantané précédent, nous avons vu que les discussions au sujet du caractère volontaire ou non des actions humaines apparaissent dans un contexte de sécularisation judiciaire. Aristote n’emploie pas alors précisément le terme de volonté, il a recours à quatre notions non unifiées conceptuellement1 : ‘ce qui dépend de nous’ (eph hêmin) ou ce qui est…

-

La liberté est-elle indissolublement liée à l’éthique ?

Dans La vie de l’esprit, Hannah Arendt observe que « Selon l’étymologie grecque, c’est-à-dire selon l’interprétation du grec par les Grecs, la racine du mot liberté, eleutheria, est eleuthein hopôs ero, aller où bon vous semble, et il n’est pas douteux que la liberté fondamentale était comprise comme liberté de mouvement. Était libre celui qui…

-

Désespoir, attitude critique et aliénation dans le scepticisme antique

Contrairement à Descartes qui, en préambule de ses investigations philosophiques, doute délibérément de ce qu’il a appris et du monde extérieur, le sceptique antique aboutit à la suspension du jugement après avoir longuement cherché la vérité comme moyen d’atteindre la tranquillité (ataraxie). Les réflexions du second consistent, selon Sextus Empiricus, à « mettre face à…

-

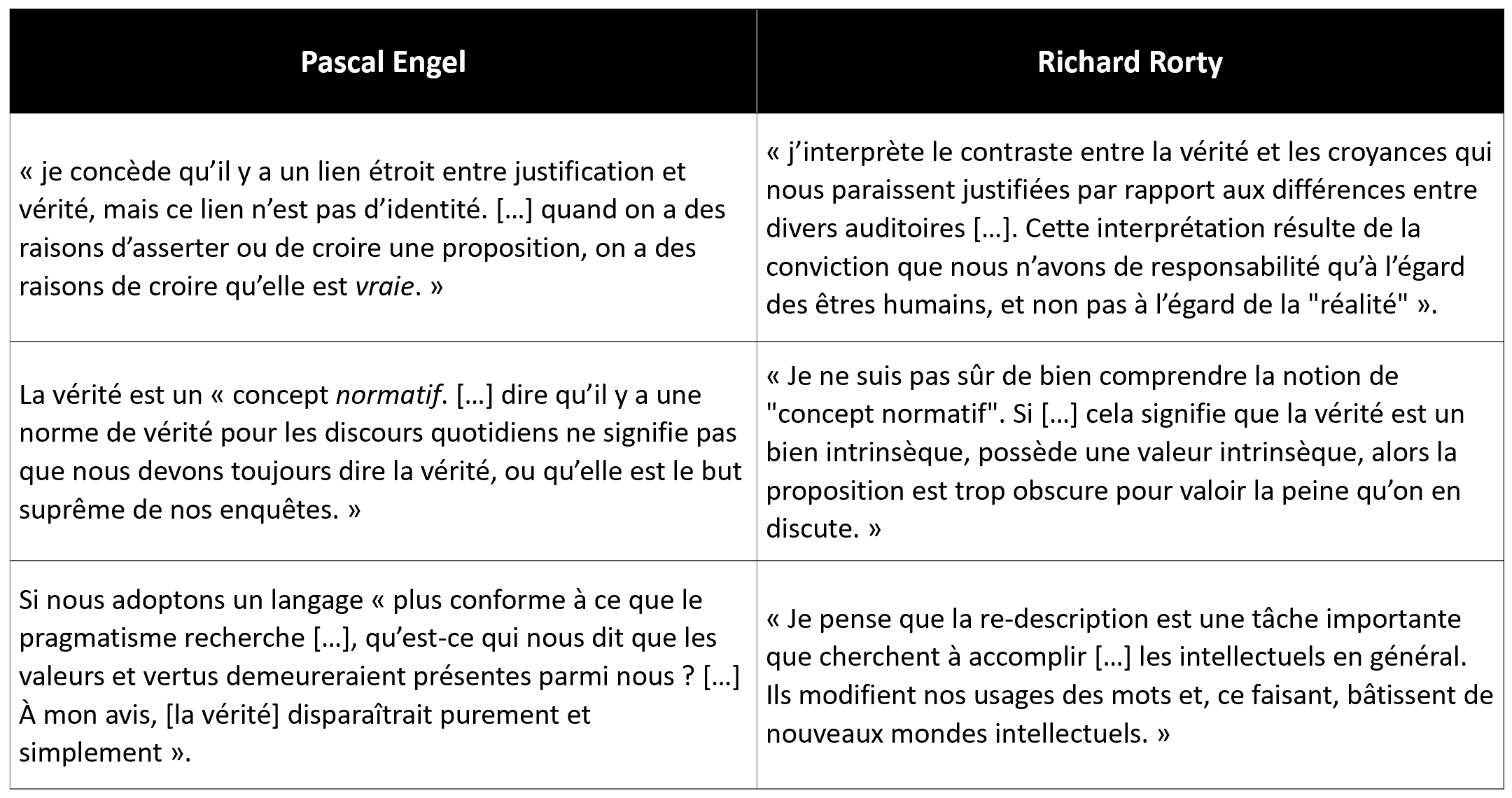

À quoi bon la vérité ? Pascal Engel vs Richard Rorty

Il y a vingt ans, en novembre 2002, s’est tenue à la Sorbonne une rencontre entre Pascal Engel et Richard Rorty où leurs profonds désaccords au sujet de la notion de vérité ont pu être explicités de manière synthétique. Dans cet échange, Pascal Engel défend notamment une conception normative de la vérité qu’il distingue d’une…

-

La philosophie morale selon Michel Foucault : un travail de problématisation et de perpétuelle reproblématisation

Dans « À propos de la généalogie de l’éthique : un aperçu du travail en cours », qui synthétise une série d’entretiens de 1983 avec H. Dreyfus et P. Rabinow, Michel Foucault expose son approche de la philosophie morale à l’occasion d’un parallèle entre le monde contemporain et la Grèce ancienne. Frappé par le fait…

-

Observations et théories selon Pierre Duhem

Selon Pierre Duhem, toute expérience physique comporte deux parties : l’observation de certains faits, qui requiert seulement de l’attention ; l’interprétation des faits observés, qui exige de connaître et de savoir appliquer les théories admises. […]

-

Genèse de la cité et du politique selon Protagoras

Le mythe de la genèse de la cité, attribué par Platon à Protagoras, distingue deux stades de développement de l’humanité, selon Jager pour « insister sur l’importance et la nécessité d’une éducation supérieure semblable à celle proposée par ses congénères1 ». Le premier est celui d’une technique sans politique, après que les hommes ont reçu le don…

-

Le changement, un concept naturel en Grèce ancienne ?

Dans ce dernier article de L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC, nous allons nous pencher de manière plus approfondie sur le concept de changement. Aristote l’envisage comme une catégorie synthétique comprenant les mouvements, les transformations physico-chimiques, les évolutions géologiques et biologiques, ainsi que les transformations politiques et morales. Plusieurs aspects,…

-

Expérimentations en Grèce ancienne, du VIIe au IVe siècle AEC

Cet article constitue un chapitre de L’Épopée du concept de nature du VIIIe au IVe siècle AEC Depuis le début de L’épopée du concept de nature, nous avons passé en revue diverses spéculations philosophiques qui s’appuient sur des observations, à partir desquelles des hypothèses sont inférées, sur des déductions, notamment d’ordre mathématique, et sur des…