-

Du holisme à l’individualisme méthodologique, un éventail de rationalités

Au cours des réflexions sur la sociologie, nous avons évoqué successivement trois figures majeures de la discipline : Durkheim, Bourdieu et Weber. Nous sommes partis d’approches que l’on peut qualifier de holistes pour aller vers une méthodologie plus individualiste. Si le terme de holisme est régulièrement perçu comme péjoratif et que l’individualisme méthodologique fait également l’objet…

-

La rationalité selon Max Weber : raison désenchantée et idéal sociologique

Après avoir évoqué les raisons antiques et modernes, penchons-nous sur le concept de rationalité chez Max Weber, père fondateur de la sociologie en Allemagne au même titre que Durkheim en France. Juriste de formation, Weber se tourne rapidement vers les questions d’économie et de politique sociale. À trente ans, il est « nommé professeur d’économie à…

-

Comment les raisons philosophiques antiques et modernes unifient la science et l’éthique

Le concept de raison est intimement associé à l’histoire de la philosophie, notamment aux débats fructueux qui ont accompagné son éclosion. Sa polysémie reflète la diversité des chemins de la connaissance empruntés par les Anciens et les Modernes dont nous allons esquisser quelques grandes lignes. Comme l’indique le titre de l’article, l’objectif de cet aperçu…

-

Le concept de capital culturel peut-il se démoder ?

« Le concept de capital culturel reste aujourd’hui un des concepts majeurs en sociologie de l’éducation. Il fait partie d’une sorte de fonds commun des sociologues de l’éducation francophones qui y recourent de manière quasi réflexe pour expliquer le rôle de l’école dans la reproduction des inégalités sociales1 […] » Hugues Draelants et Magali Ballatore Dans les articles précédents, nous…

-

Comment Pierre Bourdieu concilie luttes structurelles et scientificité de la sociologie

Après avoir exposé quelques grandes orientations et notions de la sociologie bourdieusienne, je vous propose d’aborder le concept d’habitus, principe comportemental central chez Bourdieu, qui structure à la fois des pratiques et des classements. Cet examen nous amènera à l’évocation d’une autre notion tout aussi structurante, celle des luttes pour la domination et la reconnaissance.…

-

Pierre Bourdieu, bâtisseur d’une sociologie disruptive et structurée par les relations

Lorsque l’on réfléchit sur la sociologie, et plus spécialement sur sa scientificité, on en vient nécessairement à Pierre Bourdieu, icône incontournable et énigmatique. Si la lecture de Durkheim et plus encore celle de Weber nécessitent une sacrée dose de motivation, celle de Bourdieu relève de la gageure car, davantage que ses prédécesseurs, il développe des…

-

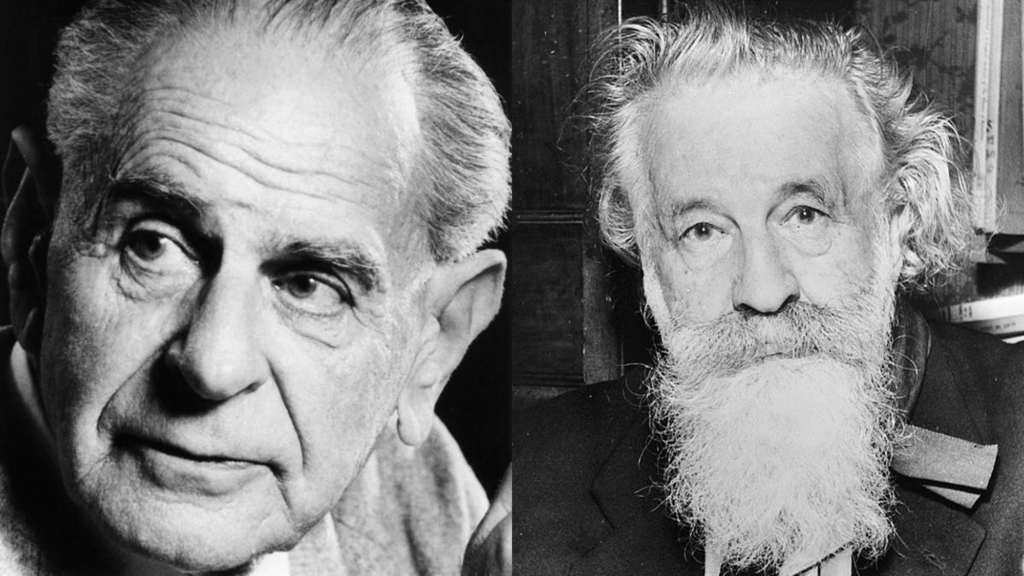

Karl Popper et Gaston Bachelard : retour vers la métaphysique

Après avoir abordé les concepts de loi et de cause dans la perspective de la révolution scientifique du XVIIe siècle, puis dans celle du positivisme et de l’empirisme logique, penchons-nous sur deux philosophes des sciences qui ont également marqué le début du XXe siècle : Karl Popper et Gaston Bachelard. La démarcation poppérienne Loi scientifique et…

-

Positivisme et empirisme logique : la loi et la logique contre la métaphysique

Après avoir envisagé les concepts de loi et de cause en nous appuyant sur les pensées d’Aristote, de Sextus Empiricus, de Newton, de Hume et de Kant, poursuivons l’enquête sur ces notions avec le positivisme d’Auguste Comte ainsi que l’empirisme logique d’Ernst Mach et du Cercle de Vienne. Auguste Comte : la loi contre la métaphysique…

-

Ernst Mach : la science comme économie de la pensée

Ernst Mach (1838-1916), figure majeure de la philosophie des sciences à la fin du XIXe siècle, célèbre pour ses recherches en supersonique, se définit comme un « savant » et « absolument pas un philosophe1 ». Selon lui « Parmi les nombreux dogmes philosophiques qui ont vu le jour dans le cours du temps, il y en a beaucoup que…

-

Concepts de cause et de loi en science : d’Aristote à Kant, la poursuite d’idéalismes

Qu’est-ce que la causalité ? Qu’est-ce qu’une loi scientifique ? L’objectif de cet article est d’ébaucher les grands traits de ces deux concepts centraux à partir des pensées d’Aristote, de Sextus Empiricus, de Newton, de Hume et de Kant. L’adoption d’une perspective historique permet de souligner à la fois les précisions apportées par ces figures emblématiques, ainsi…