Dans l’article précédent, j’ai présenté le contexte historique au sein duquel est née la sociologie française, les grandes lignes de la méthode développée par Émile Durkheim, ainsi que trois types de critiques adressées à son enseignement. Dans cet article en deux parties, je vais illustrer au travers du Suicide l’analyse causale durkheimienne.

Le suicide (1897) fournit une application concrète de la méthodologie1 exposée dans Les Règles de la méthode sociologique (1895). Il permet de s’interroger sur la primauté de la société dans l’explication des phénomènes de groupe et sur les causes identifiées comme déterminantes. Conçu à la fin du XIXe siècle, il est bien entendu daté scientifiquement. Cependant, malgré l’emploi de méthodes statistiques rapidement supplantées par des outils mathématiques plus élaborés2, Durkheim y met en œuvre un type d’analyse causale qui demeure d’actualité, idée que j’approfondirai en début d’année prochaine au travers des thèses de Pierre Bourdieu.

Une application des Règles

Le suicide, un fait social déterminé

Dans Les Règles, nous avons vu que Durkheim explicite la distinction entre, d’une part, fait biologique/psychologique et, d’autre part, fait social. Selon lui, le sociologue s’intéresse au second type de phénomène d’une façon scientifique, c’est-à-dire :

- en identifiant des réalités « sociales » dont la caractérisation ne dépend pas de l’observateur ;

- en établissant des relations de causalité entre ces réalités, relations validées par l’expérimentation.

J’attire votre attention sur le fait que ces deux points correspondent sensiblement à la définition que je donne, dans l’À-propos de ce site, de l’agencement de concept. Un enjeu majeur de la science, et plus généralement de la connaissance, consiste à délimiter les idées et à identifier des liaisons entre celles-ci. La question de fond, associée à ces deux points et qui sous-tend mes réflexions sur la sociologie est : dans quelle mesure les limites des phénomènes étudiés, les phénomènes eux-mêmes ainsi que leurs relations causales sont stables dans le temps (d’une génération à l’autre, d’un siècle à l’autre) ?

Le suicide constitue une première illustration intéressante, car si de tout temps des personnes se sont donné la mort, la définition du suicide et les explications qui en sont proposées n’ont jamais été pleinement figées. Concernant sa définition, aujourd’hui encore les spécialistes hésitent3 dans certains cas à catégoriser un décès comme suicide. Par exemple, s’agissant de mutilations qui dégénèrent, de conduites à risque extrêmement dangereuses, ou de suicides dits passifs (mourir par l’intermédiaire d’autrui lors d’une guerre…).

De façon surprenante, par rapport à cet écueil sémantique, dans la préface du Suicide l’auteur précise qu’il a choisi ce thème parce qu’il « en est peu de plus facilement déterminables ». Bien qu’un « travail préalable » soit « nécessaire pour en bien marquer les contours », « on arrive à trouver de véritables lois qui prouvent mieux que n’importe quelle argumentation dialectique la possibilité de la sociologie. »

Définition et étonnement sociologique

Durkheim entame donc l’introduction par la définition du suicide : « On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat4. » Avec cette formulation, il exclut du périmètre de ses réflexions les cas problématiques évoqués plus haut et met l’accent sur la rationalité5 du sujet qui se donne la mort.

Dans la foulée, il s’interroge : « le fait défini intéresse-t-il le sociologue ? Puisque le suicide est un acte de l’individu qui n’affecte que l’individu, il semble qu’il doive exclusivement dépendre de facteurs individuels et qu’il ressortisse, par conséquent, à la seule psychologie6. » Cependant, Durkheim observe que le taux de suicide d’un pays est assez constant d’une année sur l’autre, ce qui l’amène à affirmer que ce taux « n’est pas qu’une simple somme d’unités indépendantes […] il constitue par lui-même un fait nouveau et sui generis, qui a son unité et son individualité, sa nature propre par conséquent, et que, de plus, cette nature est éminemment sociale. »

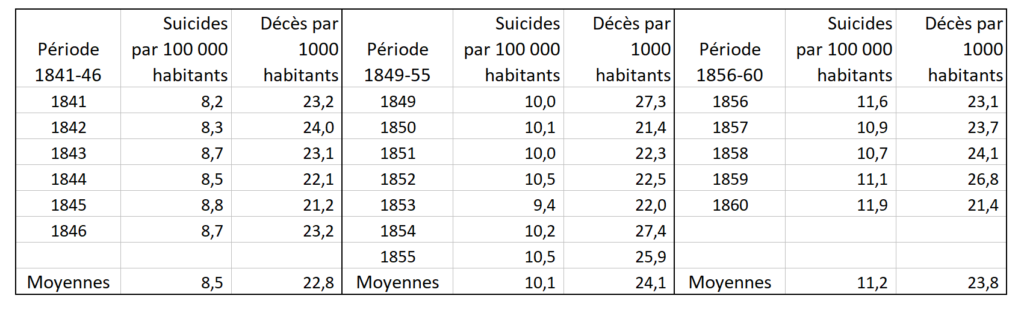

Cette relative constance est expliquée par la stabilité du contexte social d’une nation, exception faite pour les périodes de « crise », à l’instar de 1848 où « une baisse brusque » du taux de suicide « a eu lieu dans tous les États européens ». La stabilité du taux de suicide national se constate d’autant plus au niveau européen, ainsi que le montre le tableau suivant7 où trois périodes du XIXe siècle sont distinguées :

Durkheim commente : c’est un « fait remarquable que le suicide ait, d’une année à la suivante, un degré de constance au moins égal, sinon supérieur, à celui que la mortalité générale ne manifeste que de période à période8. » De la sorte, il manifeste une forme d’étonnement que je qualifie de sociologique par analogie avec l’étonnement philosophique. Après avoir constaté un accroissement historique de la division du travail9, il souligne la constance du taux de suicide à l’échelle d’une société.

Si le taux de suicide apparaît plutôt stable au sein d’un pays et au global en Europe, il relève sa forte variabilité d’une nation à l’autre, et en conclut l’existence d’un lien étroit entre taux de suicide et cadre constitutionnel. Les données statistiques confortent ainsi sa thèse que « la tendance au suicide » est « un état sui generis de l’âme collective, ayant sa réalité propre ». Le fait social, que constitue le suicide, peut être étudié sans qu’il soit nécessaire de procéder à « un inventaire aussi complet que possible de toutes les conditions qui peuvent entrer dans la genèse des suicides particuliers ».

À ce stade de l’analyse, Durkheim n’élude pas les facteurs individuels et leur rôle causal de façon générale. Nous allons voir qu’il va cependant s’appliquer à démontrer leur absence d’influence sur le taux « social » de suicide, ce qui est cohérent avec la règle suivante (issue de ses Règles10): « La cause déterminante d’un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. »

L’augmentation des suicides, phénomène social pathologique

Dans les Règles toujours, Durkheim a justifié de la « normalité » du crime par son caractère universel et l’impossibilité de son éradication. Il a même argumenté dans le sens d’une utilité du crime dans la mesure où celui-ci est réprouvé et réprimé. Le suicide constitue un type de crime particulier et se voit appliquer le même raisonnement.

Tant que le taux de suicide demeure constant, il manifeste l’expression d’un trait de caractère normal de la société. Seulement, Durkheim constate « l’aggravation énorme qui s’est produite depuis un siècle11 » et s’interroge pour savoir si elle ne serait pas d’origine « pathologique ». Il part de l’hypothèse qu’il existe un lien entre progrès des connaissances et suicide pour en arriver à souligner qu’il « ne faut pas se laisser éblouir par le brillant développement des sciences, des arts et de l’industrie dont nous sommes les témoins12 ».

Selon lui, « il est trop certain qu’il [le progrès] s’accomplit au milieu d’une effervescence maladive dont chacun de nous ressent les contrecoups douloureux. Il est donc très possible, et même vraisemblable, que le mouvement ascensionnel des suicides ait pour origine un état pathologique qui accompagne présentement la marche de la civilisation, mais sans en être la condition nécessaire. »

On retrouve donc dans Le suicide la métaphore anthropologique exposée dans les Règles. Nous allons voir un autre élément de méthode évoqué dans les Règles et mis en pratique dans Le suicide : la méthode des variations concomitantes.

Derniers articles

Les causes ne peuvent être d’ordre psychologique

L’analyse causale concernant la psychopathologie

Durkheim consacre la première partie (livre I sur III) du Suicide à l’examen de facteurs qu’il considère comme « extra-sociaux ». L’objet de cette partie illustre combien l’auteur s’efforce de tracer une frontière entre la sociologie et les autres domaines de recherche scientifique. Parmi les facteurs non sociaux, figurent notamment les états psychopathologiques et l’alcoolisme, ainsi que l’imitation, concept cher à Gabriel Tarde, fervent adversaire de Durkheim que nous avons évoqué dans l’article précédent. Examinons plus particulièrement la question de la psychopathologie.

Durkheim part de thèses répandues à son époque postulant que le suicide constituerait 1) une folie spéciale ; 2) un épisode d’une ou plusieurs sortes de folies. Il écarte la seconde thèse d’emblée car « Il est impossible, en effet, de procéder à un inventaire complet de tous les cas de suicides et de faire voir dans chacun d’eux l’influence de l’aliénation mentale13 ». Il se penche alors plus particulièrement sur la première thèse.

S’appuyant sur la plasticité du cerveau, argument remarquable pour l’époque, il explique qu’une « tare mentale » ne saurait être localisée en un endroit précis du cerveau. « Les troubles, en apparence locaux, que l’on a appelés de ce nom résultent toujours d’une perturbation plus étendue ; ils sont, non des maladies, mais des accidents particuliers et secondaires de maladies plus générales14. »

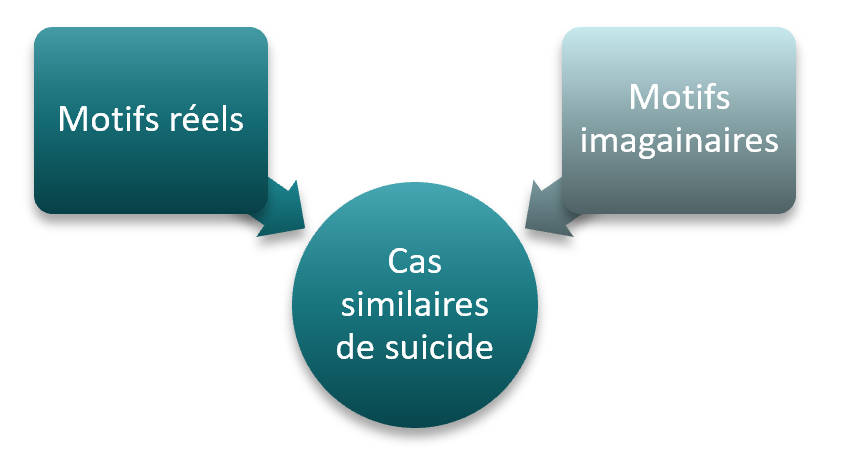

Ensuite, il s’intéresse à la thèse qu’il n’existe pas de forme de folie où le suicide n’apparaisse pas en tant que syndrome fréquent. Pour l’écarter, il classe les suicides psychopathologiques en quatre types15 qui sont soit « dénués de tout motif16 », soit « déterminés par des motifs imaginaires. Or, un grand nombre de morts volontaires ne rentrent ni dans l’une ni dans l’autre catégorie ; la plupart d’entre elles ont des motifs et qui ne sont pas sans fondement dans la réalité. »

Citant l’exemple de suicides à caractère politique ou sentimental, Durkheim avance que les différents cas de suicides, pour des motifs imaginaires ou réels, présentent des « ressemblances trop essentielles pour pouvoir être répartis en des genres séparés. »

Non seulement, donc, tous les suicides ne sont pas liés à la folie, puisqu’il en existe qui ont des motifs réels, mais les suicides survenus chez des personnes dites troublées mentalement ne peuvent pas constituer une catégorie de suicide à part. Durkheim souligne alors qu’entre l’ « aliénation mentale » et « le parfait équilibre de l’intelligence, il existe toute une série d’intermédiaires : ce sont les anomalies diverses que l’on réunit d’ordinaire sous le nom commun de neurasthénie17. »

S’il s’avérait que la neurasthénie, « condition tout individuelle », sorte de pont entre la santé mentale et la pathologie, était liée au suicide, alors ce dernier aurait des fondements psychologiques. À cette étape du raisonnement, le sociologue fait face à un écueil de taille : il n’existe pas de statistiques sur la neurasthénie, mais puisque « la folie n’est que la forme amplifiée de la dégénérescence nerveuse, on peut admettre, sans sérieux risques d’erreur, que le nombre des dégénérés varie comme celui des fous18 ».

Non-concomitance entre la folie et le suicide

Afin de prouver l’absence de lien de cause à effet entre folie et suicide, Durkheim fait appel à la méthode des variations concomitantes (entre deux séries de valeurs), méthode dont il fera usage à plusieurs reprises dans la suite de l’essai. Il observe les points suivants :

- Les cas d’aliénation sont plus nombreux chez les femmes que chez les hommes, mais ces derniers se suicident davantage.

- La folie est plus répandue chez les juifs que chez les catholiques et que chez les protestants, mais les premiers se suicident moins.

- La tendance au suicide s’accroît avec l’âge tandis que l’aliénation est plus fréquente chez les personnes âgées de 35 à 60 ans. Au-delà de 60 ans, le taux des psychopathologies diminue rapidement.

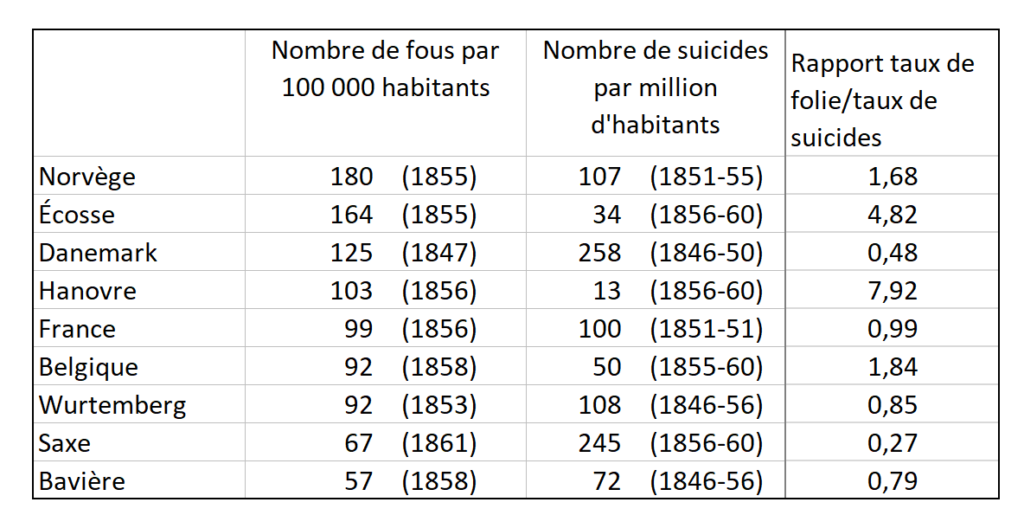

- Le rapport entre le taux de folie et le taux de suicide varie considérablement d’un pays à l’autre.

- Depuis un siècle la folie et le suicide augmentent tous deux, mais ce qui disqualifie cette variation concomitante, « c’est que, dans les sociétés inférieures, où la folie est très rare, le suicide, au contraire, est parfois très fréquent19 ».

Exemple de tableau, produit pour le point 4 20 :

En cas de concomitance d’un pays à l’autre, le rapport taux de folie/taux de suicides serait sensiblement constant (j’ai ajouté la dernière colonne pour clarifier). Concernant le rapport psychopathologie/suicide, Durkheim se sert de la non-concomitance pour écarter la possibilité d’un lien de causalité. Par la suite, il utilise la méthode des variations concomitantes pour démontrer un rapport de cause à effet, notamment au sujet de l’âge de l’individu ou de son attachement à une famille.

Disqualification des motifs

Auparavant, il continue de disqualifier les causes d’ordre psychologique – je passe ici sur les questions de l’alcoolisme et de l’imitation pour aborder celle des motifs (psychologiques). Il avance alors trois principaux arguments21 pour prouver que les motifs du suicide n’en constituent pas des causes déterminantes. Le premier argument est particulièrement intéressant par rapport à la démarche sociologique dans son ensemble. Il consiste en la difficulté à décrire et à recenser objectivement les motifs psychologiques, notamment parce que les individus en sont souvent inconscients : « les confidences que le sujet lui-même nous fait sur son état sont le plus souvent insuffisantes, quand elles ne sont pas suspectes. Il n’est que trop porté à se tromper sur lui-même et sur la nature de ses dispositions22. »

Le second argument s’appuie sur la stabilité de la proportion des motifs de suicide (revers de fortune, amour, chagrins, maladies…), en France et en Saxe, entre deux périodes (1856-60 et 1874-78) où le taux de suicide a globalement augmenté : « pour que la part contributive de chaque raison présumée reste proportionnellement la même alors que le suicide est deux fois plus développé, il faut admettre que chacune d’elles a acquis une efficacité double. Or ce ne peut être par suite d’une rencontre fortuite qu’elles deviennent toutes en même temps deux fois plus meurtrières. On en vient donc forcément à conclure qu’elles sont toutes placées sous la dépendance d’un état plus général23. »

Troisième argument, proche du second : différentes catégories de travailleurs (agriculteur et professions libérales) se suicident pour les mêmes motifs. Cette fois, il y a constance de la proportion des motifs, non d’une tranche de temps à une autre, mais d’une profession à une autre. Or, « en réalité, ce sont des forces très différentes qui poussent au suicide le laboureur et le raffiné des villes. C’est donc que ces raisons que l’on donne au suicide ou que le suicidé se donne à lui-même pour s’expliquer son acte, n’en sont, le plus généralement, que les causes apparentes24. »

Propriétés individuelles et cohérence d’ensemble

D’autres arguments écartant la psychologie sont exposés dans la dernière partie du livre, dont deux qui évoquent la diversité des facteurs individuels. Durkheim affirme d’abord que les « événements de la vie les plus divers et même les plus contradictoires peuvent également servir de prétextes au suicide. C’est donc qu’aucun d’eux n’en est la cause spécifique25. » Il distingue ensuite les propriétés « strictement » individuelles de celles qui sont communes à toutes les personnes d’un groupe. Selon lui, seules les propriétés individuelles « qui se retrouvent chez tous26» peuvent jouer un rôle.

« Car celles qui sont strictement personnelles ou qui n’appartiennent qu’à de petites minorités sont noyées dans la masse des autres ; de plus, comme elles diffèrent entre elles, elles se neutralisent et s’effacent mutuellement au cours de l’élaboration d’où résulte le phénomène collectif. Il n’y a donc que les caractères généraux de l’humanité qui peuvent être de quelque effet. Or, ils sont à peu près immuables ; du moins, pour qu’ils puissent changer, ce n’est pas assez des quelques siècles que peut durer une nation. Par conséquent, les conditions sociales dont dépend le nombre des suicides sont les seules en fonction desquelles il puisse varier. »

Après avoir mis en avant la difficulté à évaluer objectivement les motifs (à cause de l’inconscient), l’auteur du Suicide met en exergue la diversité des facteurs et la difficulté à les identifier précisément. La complexité de la problématique, plutôt que d’être considérée comme un frein à la connaissance de causes plus fines, sert d’argument pour écarter les aspects psychologiques, évalués comme quantité négligeable devant le poids des facteurs sociaux.

Une telle démarche est surprenante voire rebutante en première lecture. Néanmoins, Durkheim est cohérent dans l’ensemble de son analyse avec une règle qui peut paraître de nos jours naïve, mais qui était encore fortement ancrée dans les esprits à l’époque : « À un même effet correspond toujours une même cause27. »

Par cette affirmation, le père de la sociologie française manifeste une affinité philosophique avec Leibniz qui soutenait l’existence, pour tout effet, d’une raison suffisante. Dans les Règles, il rejette d’ailleurs explicitement la Logique de John Stuart Mill qu’il estime « en contradiction avec tous les résultats de la science », logique qui « admet, en effet, qu’un même conséquent ne résulte pas toujours d’un même antécédent, mais peut être dû tantôt à une cause et tantôt à une autre. Cette conception du lien causal, en lui enlevant toute détermination, le rend à peu près inaccessible à l’analyse scientifique ; car il introduit une telle complication dans l’enchevêtrement des causes et des effets que l’esprit s’y perd sans retour28. »

Les déductions de Durkheim, aussi stupéfiantes paraissent-elles pour une personne du XXIe siècle, reflètent l’étonnement de départ : comment un phénomène de nature aussi « individuelle » peut-il être aussi régulier à l’échelle de la société ? En modifiant légèrement les termes de la question, on aboutit à l’interrogation suivante : si les statistiques sociales du suicide découlaient de motifs individuels (particuliers), comment se pourrait-il que ces motifs puissent se communiquer à l’ensemble des individus qui se suicident pour ces motifs ? Parce qu’ils ont un cerveau fonctionnant d’une façon similaire ? Le sociologue estime qu’avoir des conditions biologiques similaires peut « prédisposer au suicide29 », mais « n’a pas nécessairement cette conséquence. »

Autre interrogation concernant la transmission hypothétique de motifs de suicide : « Faudrait-il donc imaginer que chaque suicidé a eu pour initiateur et pour maître, en quelque sorte, l’une des victimes de l’année précédente et qu’il en est l’héritier moral ? […] il n’est pas un fait qui autorise à admettre cette sorte de filiation personnelle entre chacun des événements moraux que la statistique enregistre cette année, par exemple, et un événement similaire de l’année précédente30. »

Soulignons que Durkheim n’écarte pas totalement les facteurs biologiques ou psychologiques, il considère que ceux-ci n’influencent pas le taux social de suicide d’une manière déterminante. En amont de tout motif de suicide, il existe un ensemble de phénomènes, externes au sujet, qui déterminent la formulation des motifs : « toute vie intérieure tire du dehors sa matière première. Nous ne pouvons penser que des objets ou la manière dont nous les pensons31. »

Lien vers la seconde partie de l’article

Notes

1.↑ C’est ainsi que Durkheim présente l’essai dans sa préface : « on retrouvera dans le cours de cet ouvrage, mais sous une forme concrète et appliquée, les principaux problèmes de méthodologie que nous avons posés et examinés plus spécialement ailleurs [note de bas de page qui renvoie aux Règles] ».

2.↑ Régression (Galton), analyse en composantes principales (Pearson).

3.↑ Jérémie Vandevoorde, Psychopathologie du suicide, Dunod, 2013.

4.↑ Émile Durkheim, Le suicide, PUF, 2018, p. 5.

5.↑ Jean Baechler, Les suicides, Hermann, 2009, p. 75. Jean Baechler souligne aussi que Durkheim exclut les tentatives de suicide.

6.↑ Émile Durkheim, op. cit., p. 8.

7.↑ France, Prusse, Angleterre, Saxe, Bavière, Danemark. Ibid., p. 12.

8.↑ Ibid., p. 13.

9.↑ Émile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, 2017. J’y fais référence dans l’article précédent.

10.↑ Émile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Flammarion, 2017.

11.↑ Émile Durkheim, Le suicide, PUF, 2018, p. 420.

12.↑ Ibid., p. 422.

13.↑ Ibid., p. 21.

14.↑ Ibid., p. 26.

15.↑ Maniaque, mélancolique, obsessif, impulsif (ou automatique).

16.↑ Ibid., p. 31.

17.↑ Ibid., p. 33.

18.↑ Ibid., p. 36.

19.↑ Ibid., p. 44.

20.↑ Ibid., p. 41.

21.↑ Pour une analyse détaillée de ces trois arguments, voir Laurent Mucchielli, Marc Renneville. Les causes du suicide : pathologie individuelle ou sociale? Durkheim, Halbwachs et les psychiatres de leur temps (1830-1930). Deviance & Societe, Medecine et Hygiene, 1998, 22 (1), pp.3 – 36. Article disponible ici.

22.↑ Émile Durkheim, op. cit., p. 140-141. Durkheim souligne au moins à quatre reprise dans Le suicide l’importance de l’inconscient, en particulier, Ibid., p. 334 : « On sait, en effet, que les délibérations humaines, telles que les atteint la conscience réfléchie, ne sont souvent que de pure forme et n’ont d’autre objet que de corroborer une résolution déjà prise pour des raisons que la conscience ne connaît pas. »

23.↑ Ibid., p. 145.

24.↑ Ibid., p. 147.

25.↑ Ibid., p. 334.

26.↑ Ibid., p. 363.

27.↑ Émile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Flammarion, 2017.

28.↑ Ibid.

29.↑ Émile Durkheim, Le suicide, PUF, 2018, p. 44. Durkheim écrit alors plus particulièrement au sujet de la neurasthénie.

30.↑ Ibid., p. 348.

31.↑ Ibid., p. 315.