Les questionnements qui m’animent

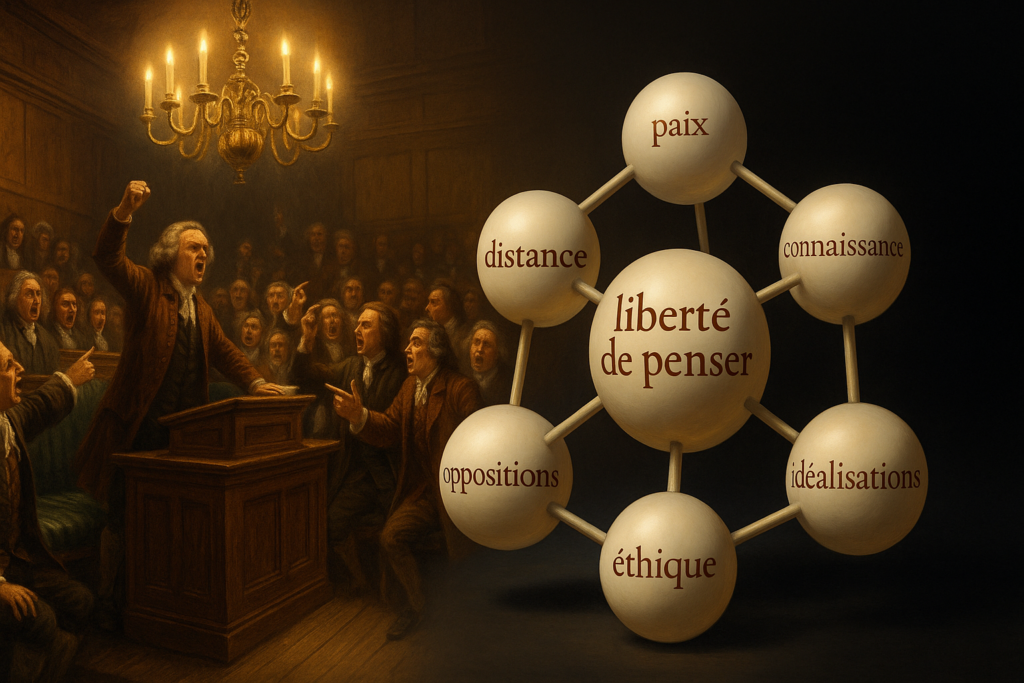

La réflexion philosophique que je mène ne se réduit ni à la recherche de vérités, ni à celle de moyens pour changer un monde traversé par les oppositions et par les idéalisations. Elle s’adosse à un mode de vie orienté par la liberté de penser, la distance et la paix.

Ingénieur de formation, je travaille dans le secteur de l’informatique et de la chaîne logistique. Depuis des années, j’observe les bouleversements économiques engendrés par l’informatisation et par l’automatisation : ils imposent des restructurations, ils déplacent les métiers et écartent régulièrement des femmes et des hommes de la vie active. Les destructions brutes d’emplois et la substitution de tâches liées aux IA, aux machines et aux robots constituent un enjeu majeur du XXIe siècle, au même titre que le réchauffement climatique. Cette situation m’a conduit à prendre du recul vis-à-vis d’une économie – quelle que soit sa forme, capitaliste, communiste, etc. – érigée aux XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles en principe d’organisation sociale. En retour, ce principe tend à désagréger les nations comme les unions internationales.

Dans ce contexte, la place de l’être humain est de nouveau questionnée – et, plus largement, le monde façonné par nos activités et nos imaginaires. Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des sociétés où la liberté individuelle, le « soi », la richesse, le travail ou la compétitivité représentent des obligations morales et des critères de légitimité politique ? Comment ces exigences entrent-elles en tensions avec d’autres aspirations – connaissance, liberté de penser, égalité, paix ? Comment des valeurs morales se diversifient-elles tout en se sédimentant en automatismes difficilement discutables ? Voilà ce qui guide mes recherches.

Le chemin intellectuel parcouru

Ma première question fut celle de la liberté, valeur cardinale de l’Occident qui, paradoxalement, se présente comme un impératif alors même que le concept ne fait l’objet d’aucun consensus. En l’explorant, j’ai compris qu’elle surgit à la frontière de la science et de l’éthique : la première fixe des limites qu’on ne transgresse pas ; la seconde crée des horizons parmi lesquels nous choisissons. D’où une distinction science/éthique devenue centrale, et une longue enquête sur les sciences – à commencer par la sociologie, bâtie sur des fondements moraux.

Peu à peu, les agencements conceptuels se sont stabilisés, la question de la vérité s’est décantée, et j’ai réalisé que ma motivation philosophique résidait dans l’éthique plutôt que dans l’épistémologie. Pourquoi vivons-nous ainsi, isolés dans nos sphères, sans vue d’ensemble ? Pourquoi reproduisons-nous les mêmes injustices et les mêmes formes de violence ? Pourquoi les individus méconnaissent-ils à ce point les valeurs qui les orientent ? Pourquoi nos sociétés produisent-elles des obligations qu’elles ne reconnaissent pas encore comme constructions historiques ?

Pour répondre, la mise en ordre des concepts ne suffit pas : il faut étudier l’histoire, celle des événements autant que celle des idées. Il faut aussi prendre de la distance avec la critique elle-même : la critique aveugle projette sur le réel les présupposés qu’elle voudrait imposer. Aux côtés de la liberté de pensée et de la paix, je conçois la distance comme une orientation de vie. Ce n’est pas un retrait du monde, mais une manière de l’accepter tel qu’il est, gouverné par d’autres, tout en continuant à penser, à enquêter et à le mettre en perspective.

La distance exige du temps, mais elle ne suppose pas le silence. En parallèle des réflexions approfondies, issues d’un travail de recherche et de maturation, je publie des analyses exploratoires à chaud, qui permettent d’exprimer des intuitions et d’en amorcer la structuration. Celles-ci paraissent le plus souvent sous forme d’instantanés (articles courts). Les deux rythmes d’écriture se répondent et s’inscrivent dans un même processus réflexif.

Il y a quelques années, je pensais pouvoir intervenir dans le débat politique et contribuer à réduire les oppositions. Aujourd’hui, j’estime cela peu réaliste : le monde dérive vite, les sociétés échappent au contrôle de leurs dirigeants, beaucoup préfèrent ignorer ce qui les contrarie et vivre dans des imaginaires conformes à leurs désirs. Ce mouvement fait le jeu d’une économie qui automatise, rendant l’être humain de plus en plus superflu dans un nombre croissant de tâches et d’activités.

Sur l’automatisation de l’économie, voir l’article : Comment les technologies essoufflent la destruction-créatrice

Être pessimiste sur les décennies à venir n’implique pas le renoncement. Je ne cherche plus à « sauver le monde » ; j’essaie de le décrire honnêtement, à l’échelle où il s’éclaire, c’est-à-dire l’échelle historique longue. Les compréhensions qui en émergent m’aident à gagner en distance face aux problèmes – distance qui, en retour, apporte un peu de paix dans une période agitée.

Dernière série d’articles : valorisation de l’économie (XVe–XIXe siècles)

Je retrace comment le travail, le commerce, l’enrichissement, l’industrie ou la consommation ont été progressivement érigés en principes sociaux et politiques : des moyens devenus justifications morales.

Parcours : des cités marchandes italiennes à l’Angleterre des XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles, jusqu’au XIXᵉ siècle.

Comment citer un texte ? Exemple : Damien Gimenez, « Du holisme à l’individualisme méthodologique, un éventail de rationalités », consulté le 26 mars 2021. URL : <https://damiengimenez.fr/du-holisme-a-lindividualisme-methodologique-un-eventail-de-rationalites/>.

Contact : damien[dot]gimenez[at]gmail.com

Publié le 16 février 2019. Dernière modification le 24 novembre 2025.